7月10日(月) 「食中毒について考える(その1)」

今日の豊田は晴れて蒸し蒸し、午後から雨。

最低気温は25℃、最高気温は35℃まで上昇。

週末も暑かったけれども、まだまだ蒸し暑い日が続いてます。梅雨らしいと言えば、梅雨らしいのですが、兎に角暑い(笑)。さて、

先週末は二十四節気の夏至からの変わり目であったので「二十四節気・小暑」についてお伝え致しましたが、今日は特に飲食店にとっては大きな大きな問題である「食中毒について考える(その1)」をお届けして行きたいと思います(冒頭の絵はコチラから拝借しています)。

一言で食中毒と言っても、実は色んな種類・原因があって、一概には言えるモノでは無いようです。ただ、一つだけ確実に言えるコトは、飲食店が一旦食中毒を出してしまうと、可也のイメージダウン、延いては経営的なダメージを受けるコトになってしまう為、コレだけは絶対に避けねばならない、と言うコトです。

従い、食中毒に関する知識は確りとお勉強しなければならないし、予防措置も確りと採っておく必要がある、と言うコトは間違いなさそうです。

ウィキペディアに拠れば、食中毒を原因となる因子・物質で分けていくと、①細菌性(腸炎ビブリオ・サルモネラ・カンピロバクター・O157・ボツリヌス菌等)・②ウィルス性(ノロ・A型/E型肝炎等)・③化学性(ヒスタミン等)・④自然毒(キノコ類を筆頭にした植物性、フグ(テトロドトキシン)・貝毒等の動物性)・⑤寄生虫性(アニサキス・ジストマ(吸虫)等)の5つに分けられるらしいのです。

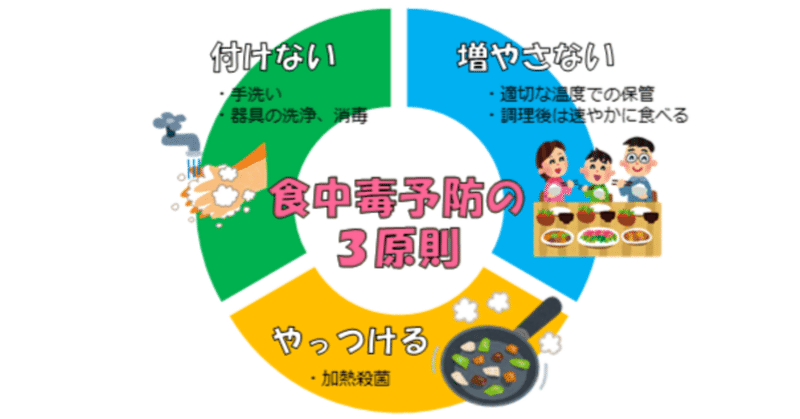

コレから自分がやろうとしているお店は、海産物も出すし、ジビエ等の狩猟肉・有害鳥獣駆除肉も出したいし、季節の野菜やキノコ類も出したいと考えているので、コレらに関する知識は必須だし、良く理解した上で適切な処理・処置を施したモノをご提供せねばならんと考えています。また、飲食店としての最低限守らなけりゃあならない衛生管理についても、予防措置を含めて確りと対応しないと、上述の通り最終的には自分で自分の首を絞めかねない事態に陥ってしまうので、この点はマジメに対応する予定であります。厚生労働省が提唱する食中毒予防の三原則、即ち①細菌を食べ物に「付けない」・②食べ物に付着した最近を「増やさない」・③食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」、については徹底対応せねばならんのでしょうね(そもそも、自分は毒派(?)反抗菌派(??)であって、多少のバイキン等は積極的に体内に取り入れた方が免疫力が高まるので最終的にはカラダに良いと考えてますが(笑)、いざ商売となるとハナシは別と言う整理にせねばならん、とも考えています)。

現状、上記分類の中で、コレはと思う点を幾つか列挙しておきたいと思いますが、本日は少々長くなりそうなので、この続きについては明日の「食中毒について考える(その2)」でお届けしたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?