コロナ禍のワークショップと場づくりの変化

12/21更新:

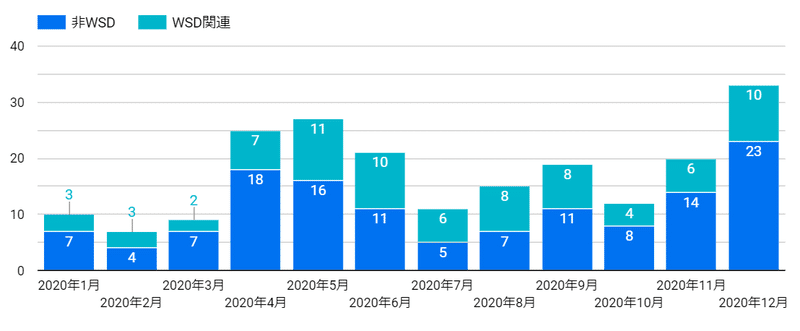

「月ごとの場への参加回数:WSD関連か否か」のグラフ追加

12月のデータを追加

WSD(ワークショップデザイナー育成プログラム)修了生 のアドベントカレンダーWSD Advent Calendar 2020の1日目です。

※アドベントカレンダーのもくもく会で、1万文字のnoteを書いてやろうかと言っていましたが、6000字止まりでした。読み手(二人称、三人称)を考えすぎて、書き手である自分(一人称)を抑えるのもWSDらしくないなと思って、あえての長文です。

青学WSD29期のちょなんです。

個人活動では、アートと映画を使った対話のワークショップを。

組織活動では、

・クライアントへのワークショップや研修の提供を通して、自分たちでインターナルコミュニケーションを活性化させていくお手伝い

・ピープルアナリティクス周辺領域(人的資本の情報開示/ISO30414など)の事業検討

をしています。

(写真は、2020/02/10のショートフィルムを2度みる会 the Hive Jinnanにて Photo by Masaya Chonan)

この記事では、今年のぼくの活動の変化を通して、

自分と身の回りでどういった変化が起きていたのか?

来年はどういった変化が起きるのか?

を考えていきたいと思います。

活動の変化を見ていくために使ったちょなんの活動データ

対象期間:2020/1~2020/12

元データ:Googleカレンダー(ワークショップ、ウェビナー、ライブ配信、オンライン飲み会など)

データマート:Google Spread Sheetsで作成

BIツール:Google Data Portal

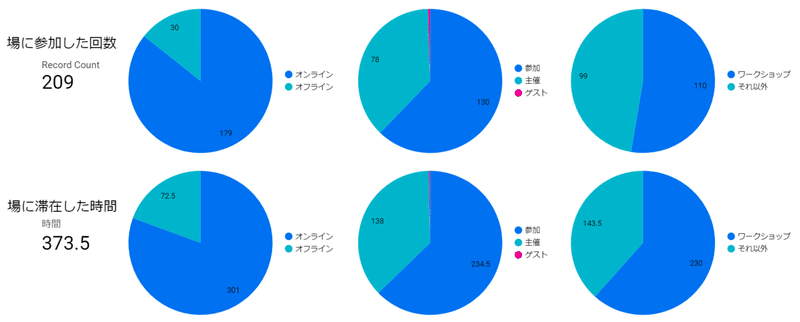

データ件数:209

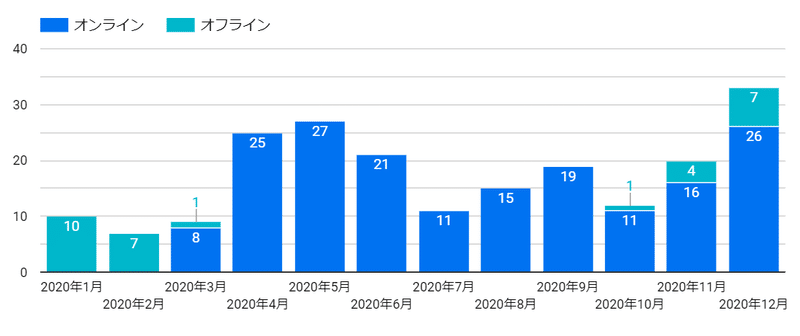

まずは全体的な数字から。

場に参加した回数は計209回。

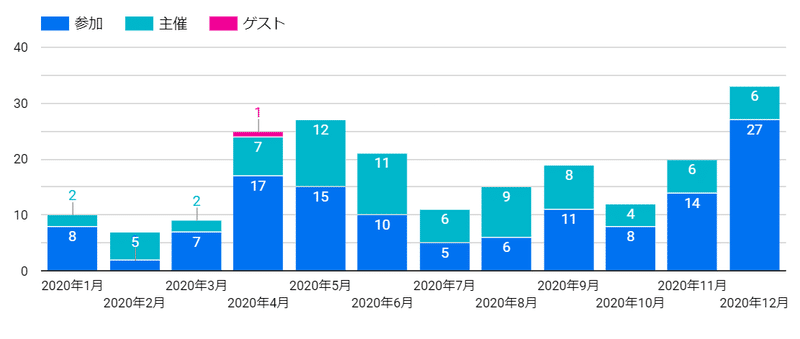

主催した場は78回。内ワークショップは40回。

オフラインの6倍ほどオンラインの場に参加。

オンラインだと移動時間がなくなり、加えて短時間の場も増えて参加しやすくなったため、極端にオンライン参加の回数が増えている。

場に滞在した時間は計373.5時間。

やはりオンラインにつながっている時間の長さが極端に増えているのが特徴的か。

最近は多い時で週に20時間くらいオンライン研修をしている。

グラフはないけど、同じく1月~11月にFacebookで友達になった人は206人。

オフラインで出会った人は76人。

オンラインで出会った人は130人。

Facebookで友達になるルールは基本会って話したことのある人に限っています。オンラインの場だと、Zoomで直接やりとりしたことがあったり、同じコミュニティや同じイベントに参加していた人からの友達リクエストは、承認するようにしています。

オンラインだとその場で話してつながれる機会が減るので、昨年と比べると友達の増加数は少ないか。

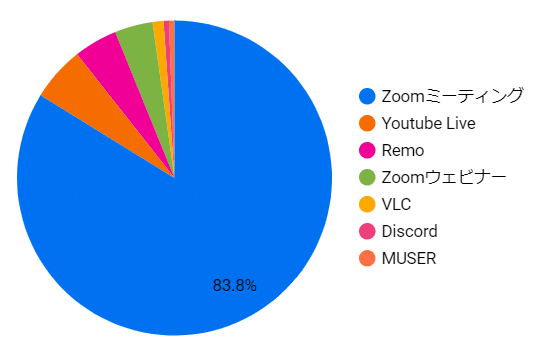

参加したオンラインの場で使われていたツール

約84%がZoomミーティングで圧倒的。

身の回りではYouTube Liveの配信をする人が増えて、一時期Remoを試している人が多かった。Discordを試す人も。

VLC(バーチャルランチクラブ)は最近試食中。

仕事ではTeams会議の利用がかなり増えている。

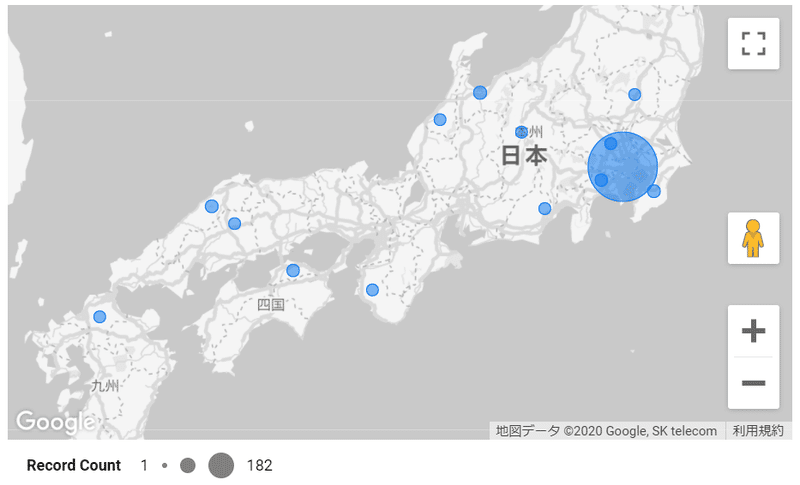

参加した場の主催者の地域

オンラインで色々な地域の主催者の場に参加するのが容易に。

昨年は出張WSで色々な地域に行っていたけど、今年は地方に行けなくなった分、オンラインで地方の方とご一緒する機会が増えた。

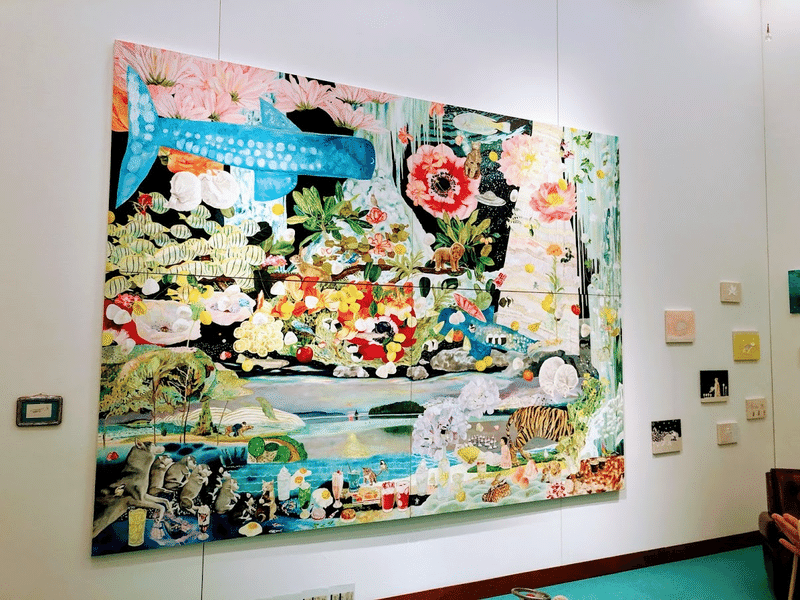

(写真は、さいたま国際芸術祭 灰原千晶「Here,there,home」より Photo by Masaya Chonan)

時系列で見えるもの。

月ごとの場への参加回数:オンライン/オフライン

コロナ直撃で3月から極端にオフラインの場への参加がなくなるが、

3月以降オンラインの場への参加を増やしていく。

10月11月と少しオフラインの場に行く機会が増えたが、

また行く機会が減ってしまいそう・・・。

月ごとの場への参加回数:主催/一般参加/ゲスト

4月にはケンタさんに声をかけてもらって、オンラインのしごとバーにゲスト出演。YouTube Liveでの客いじりなどの双方向コミュニケーションを参考にする。そういえば今年も引き続き、ケンタさんに人を紹介したり、仕事百貨の編集ゼミに参加したりとご縁があったなぁ。

8月にはアート系WSDなオダガーの口添えもあり、田口さんに声をかけていただきYouTube Liveの裏方を初体験。ZoomからYouTube Live配信をするシンプルな構成で、出演者は札幌・名古屋・東京とバラバラな場所から参加。

しごとバーを参考にしてチャットで視聴者とコミュニケーションをとったり、出演者の話に合わせてZoom画面共有を操作。シドニービエンナーレ自体も非常におもしろく、出演者が豪華だったので、事前の打ち合わせもたのしめたのは役得。

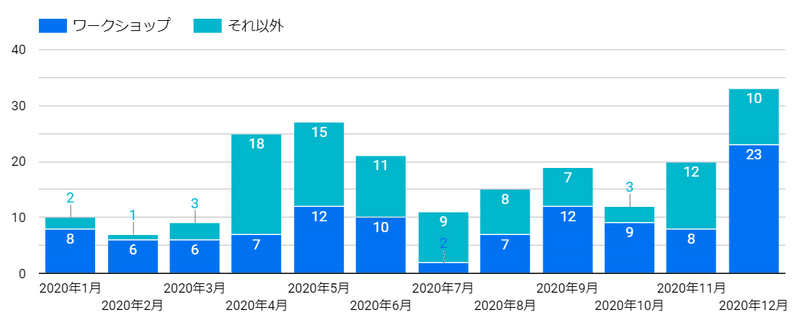

月ごとの場への参加回数:ワークショップか否か

1月に富山市で出張MLTS上映会ワークショップがあって、南砺市で産休中だったみのさんに誘われてランチをする予定が、GRiDのノリでワークショップイベントが立ち上がるという。ご縁もあって1月2月と富山県南砺市の井波で対話型鑑賞を。みのさん&なゆみさんにはとてもお世話になったなぁ。

(写真は、2020年1月の井波での対話型鑑賞中のもの Photo by Masaya Chonan)

3月にはコロナ影響で富山に行けず、オンライン開催。

オンライン開催!伝統の町で 新たなアートの楽しみ方に触れる会 vol4

参加者の高田さんが書いてくれたnoteを読んで、この取り組みを目にした瀬戸内アートコレクティブの片倉さんに声をかけていただき、5月から瀬戸内の現代アート作家さんとコラボしたオンライン対話型鑑賞を。

諫山元貴さん

高松明日香さん

三浦秀幸さん

アート関係者って、個性と寛容さを大事にしてるから、打ち合わせ中に、個性を示しながら個性をどう引き出していくか?というコミュニケーションはとても刺激的だった。

1回目2回目は、1回あたり2作品の対話鑑賞をしていた。3回目の三浦さんの回では、ひとつの作品の鑑賞をより深く進めた方が、作家性をより味わえると思ったので、1作品で1時間の対話鑑賞にチャレンジ。後述のACOP道場での実践から生まれたインスピレーションだったっけ。

コピーライターのあだちゅうさんに対話型鑑賞が追体験できる記事を書いてもらって、対話型鑑賞を聴いてたのしめるようにSpotifyでの音声配信も試していた。(懐かしのワンソースマルチユースを思い出しつつ)

同じく4月からは中村さんが「マインドフルネス部屋」を立ち上げていたので、よくランチタイムに30分のZoomマインドフルネスをしていた。このあたりの時期にMiLIの方々が「朝のマインドフルネス」や「3時のマインドフルネス」と、15-30分のZoomマインドフルネスの場をつくりはじめる。

5月からはじめたオンラインACOPトライアル。

京都芸術大学の対話型鑑賞(ACOP)を学んだ人が集まって、オンラインで実践をする場。まっつん&かよさん(阪大WSD)に声をかけて立ち上げ。

5月から11月で計11回実施。累計参加者が29人、実践者が13人。

「毎回2名が実践して、鑑賞者がフィードバックして、みんなで実践をふりかえる」、というシンプルなプログラムをつくって、みんなで進行とサポートなど役割分担して場をつくっている。

Zoomの動画&チャットをふりかえりの材料として記録していて、音声の文字起こしやレポート作成に活用いただいている。

みるみるの会のブログを覗くとオンラインACOPのレポートが沢山出てくる。

そしてみっしーが『ACOP道場』という素敵な名前を自然とつぶやいたのがきっかけで、Facebookグループの名前が『ACOP道場』といういかつい名前に。

みんな「お稽古」「道場」「門をたたく」「道」「福先生のファシリ」といったイメージは持ってたらしいので、いい名前だと思ってる。

京都芸術大学の対話型鑑賞講座もオンラインで実施が進んで、ACOP道場の仲間も少しずつ増えている。

2月を最後に開催できなくなった『ショートフィルムを2度みる会』のオンライン版を6月に実施。オダガー&ゆうすけさんファシリで、ぼくはサポートを。

別所さんに参加いただき好評だったのもあり、9月のSSFF & ASIA 2020 連動企画として、『ショートフィルムを2度みる会』を全国サテライト開催。

2度みる会のワークショップを体験会で体験いただき、2度みる会のつくり方資料を提供して、サテライト主催者に2度みる会の場をつくってもらう。

ワークショップのプログラムが、チームからコミュニティに広がるおもしろさ。9月のワークショップ参加が多いのは、サテライト会場の2度みる会になるべく参加するようにしていたから。

旅する映画館 café de cinema

札幌国際短編映画祭

URLシネマ

パタパタシネマ!

でみCafe

こぐま座

COEDO座

日本橋映画祭

小布施短編映画祭

と2度みる会仲間が増えて嬉しい限り。

ちなみに2度みる会の主要チームメンバーは、青22期のひとみちゃん&ぺこさんに、青28期のオダガーとWSD修了生が多い。そのためオフラインでやっていた時も、WSD修了生の参加が多めだった。全国サテライト開催のページの写真に登場している3人も、左から青28期あいかげさん、青32期ぺがやすさん、青29期しおちゃんだったりする。

(写真はDamaDamTal+ひまわり特別支援学校全校生徒《ひまわり~Improvisation in the park~》、さいたま国際芸術祭2020 Photo by Masaya Chonan)

追加:月ごとの場への参加回数:WSD関連か否か

あらためてデータで見える化してみると、WSDがつくっている場や、WSDと一緒につくった場が、緊急事態宣言以降増えているのが見える。

青29期の同期さわでぃーが毎月やってくれてる二九の会という同期の中西飲みもできなくなり、3月から一緒にZoomやRemoで、同期のオンライン飲み会を試しはじめる。今は定期的にさわでぃーがオンラインの場をつくってくれてる。

WSD同窓会の立ち上げもコロナ期間中に進めていたのだった。

元々は月1くらいでオフラインの場で定例会をやっていたけど、

できなくなってしまったのでZoomミーティングに。

5月に運営委員募集のオンライン説明会を、9月には設立総会&交流会を。

10月にはFacebookグループを立ち上げる。

WSD同窓会では主に情シス&Facebookグループ運用を担当していて、

このあたりをチームや仕組みで回すようにできてないのが直近の課題。

4月からWSDお馴染みのゆるなかのオンライン版を試して、ゆきさんと一緒にふたりの友達向けにFacebookグループ『テレワークの休憩室』をつくる。

みぞりんを巻き込んで談話室という名のほっこりできるZoom対話の場をつくって、ゆるさと自主性が必要だよねと話して、談話室はランチタイム30分の休憩スペースに。談話室は毎週開いていたので主催の場が結果的に増えた。最近はお休みしてるのでまた再開させたい。WSD同窓会 Facebookグループの質問投稿の元ネタは、テレワークの休憩室でやっていた質問投稿から。質問投稿はかなり盛り上がっていたなぁ。再現性を考えていかねば。

これらからみえるもの。

さてここまでは、今年のぼくの活動のデータから、その時々で起きていたことを見てきました。そしてこれらからみえるものを3点。

1.適者生存、変化する環境に慣れるべく足と時間を使い続ける

いち早く動いて、いち早く身体を慣らし、チャンスがあればすぐに動けるようにしておくことが、変化の激しい状況では求められるか。

補足すると知っている人は知っているが、ぼくはIT業界に15年くらいいて、元エンジニア&元UXデザイナーンラインワークショップのテクニカルサポートなどなど。

元々オンラインコミュニテ&ィやワークショップなど、場づくりしている人とは多くつながっていて、自分含めまわりもオンラインシフトへの対応を進めていたので、協力してオンラインに慣れていけたのも大きい。緊急事態宣言あたりでは、沢山のオンライン版のテストワークショップに参加していた。

ゲストハウス(WhyKumano)のオンライン宿泊に、15-30分のオンラインイベント(朝のマインドフルネス、3時のマインドフルネスほか)など、この状況だからこそ生まれた新たな体験も増えている。場づくりの選択肢が増え続ける中で、目的に沿ってどのような場をつくっていくか。

変化の兆しを掴むために、どこでどんな変化の流れが生じていて、どこに身を置くと変化に気づきやすくなるか?は日常的に考えていく必要があるか。

2.オンラインで距離は関係なくなる

これはよく言われている話だけど、オンラインで多くの場に参加していて、多くの場をつくっているからこそ強く実感する。オンラインの場は参加者を地方から集められるし、地方の人とコラボして場をつくることも可能。距離に関係なく、価値観でつながれる世界。

3.つながりを通して生まれるもの

こうしてあらためてふりかえっていると、コロナ禍の中で、つながりを通して生まれているものが多い。元々距離もあって地方の人と一緒に場をつくれなかった課題が、オンラインの場で解消。テレワークの悩みを抱える人のもやもやをオンラインの場で少しすっきりと。毎月の集まりができなくなってしまったのでオンラインの場へ。つながりの中でも共通する価値観/課題があると協働して生まれてくるものがあるのか。

ショートフィルムを2度みる会ははじめてから2年。

ACOPも京都造形時代に京都の対話型鑑賞講座に通ってから2年。

コミュニティは育つのに時間がかかるものなので、土づくりや水やりをじっくり続けていくのもポイントか。仲間を巻き込むとひとりでは辿り着けない場所に辿り着ける。

(写真は、佐倉市立美術館 ミテ・ハナソウ展2019 池平徹平『居場所を知ったものたち(2016)』 Photo by Masaya Chonan)

来年以降どういった変化を促すか?

更にこれらから自分が来年以降でどういった変化を身の回りに起こしていくか。

1.個人からチームへ、チームからコミュニティへ

組織と同じで、属人的な場づくりって広がらないし継続しない。チームで場づくりをすることで、少しずつ人を巻き込み、活動を継続していく。チームメンバーが増えてくると、コミュニティ化が進み新たな展開が巻き起こる。個人止まりのものをチームへ、チーム止まりのものをコミュニティへ促していかねば。

2.オンラインコミュニティの場づくりと場の提供

オンラインコミュニティ、とくにFacebookグループを活用したものに関しては、まだまだ場のファシリテーションが機能していない。ワークショップと切り離して考えている人が多いのか、ネットの記事をただシェアするだけの箱として扱われているFacebookグループをよくみる。一方向的な情報伝達は、大学の授業で大学生につまらないと言われていると同じ。さらにワークショップのように、目的に沿った行動を促進する仕掛けや、双方向のコミュニケーションが、オンラインコミュニティには求められている。ワークショップに参加したことのない人が多いように、オンラインコミュニティに参加したことがない人も多い。WSD修了生向けにはWSD同窓会のFacebookグループのオンラインコミュニティ化を進めて、オンラインコミュニティに触れてもらうことを考えている。

3.社会をどうつなげて、社会をどうかき混ぜていくか

この言葉は『Talk Tree WORKSHOP』で『WSD』をテーマに、

その提供価値を考えていて出てきた言葉。

混ぜるイメージは、インクルージョンや、ドレッシングの乳化が近い。

違いを持ったまま混ざり合って、新たな可能性が生まれる。

そのためにはまずつながって、社会が混ざるように一人ひとり動いていく必要がある。

身近なところだと、WSD同窓会を中心に、WSD修了生同士をつなげて、社会をかき混ぜていきたい。

(手食で混ぜながらいただくと美味しい『月曜スリランカカレー』 Photo by Masaya Chonan)

WSD Advent Calendar 2020の2日目は、

青29期のあかりんです。

おたのしみに。

合わせて読みたい

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?