「多様性の受容による相互エンパワーメントが実現している未来」を体験するボードゲームを開発した高校1年生に出会った

若者とは、社会システムのプレーヤーとして、本格的にシステムの中に組み込まれていない存在だ。

ひとたび社会システムの中に組み込まれてしまうと、その内部の常識に染まってしまうし、社会システムの中で設定されているゲームを実施することで忙しくなってしまうので、「そもそも、この社会システムって、どうなっているんだっけ?」という本質的な問いを忘れがちだ。

だから、若者から、社会システムについての本質的な問いを投げかけられて、はっとしたりする。

若者にとっての社会は、大人がつくってきたものであり、これから入っていくかもしれないワールドだ。

外から眺めているからこそ感じることができる違和感があり、提案できるアイディアがある。

それを、社会に提案し、現実化してきた「元若者」によって、社会は少しずつアップデートしてきたのだと思う。

人間を標準化してシステムを完成させた一方で、内面に闇が広がった

近代とは、あらゆるものに「科学的な方法」を当てはめた時代だと思う。「科学的な方法」とは、再現可能な法則を発見し、それを通して未来を予測・制御するという方法だ。

人間、というか、生き物は、経験から教訓を得て習慣化したりもするけれど、わけわからない新しいことも始めちゃったりする存在だと思う。「科学的な方法」を組織や社会に当てはめて、学校教育で「標準化した人間」を育成すると、「標準化」に合わせることが大事になってしまって、そこからのズレが、大問題になってきてしまう。

「標準化」に当てはまることができているっぽい「マジョリティ」と、そこから外れてしまっているっぽい「マイノリティ」が生まれる。「標準化」に当てはまっていない部分を社会から否定されるから、それを内面化すると自分を否定してしまう。

しかし、「マジョリティ」と言ったって、実際には、完璧に「標準化」に当てはまる人はいない。「実はそこから外れている部分」というのを誰もが持つことになり、それを「恥ずかしい」と感じたり、「人には言えない暗部」と感じたりして、内面に闇を抱えやすくなる。

近代社会システムは、どんどん完成していったけど、表面的に完成すればするほど、それと引き換えに内面の闇が広がってきた。

その社会的プロセスと一体となって大人になってきた人(たとえば私)にとっては、社会を変えるプロセスは、自分自身の内面に広がった闇とどのように向き合うのかというところからスタートせざるを得ない。

内面の闇と向き合い、それを受容し、はじめて社会システムを「新しい目」で見ることができるようになるのだ。

しかし、そのような社会システムを外側から眺めている若者は、最初から「新しい目」で見ている。彼らは、現在の大人とは、違うところから社会を変えるプロセスをスタートすることができるのだ。

最初から見えている世代の方法論

兄弟や姉妹では、育ち方が違う。兄や姉が不器用に親や社会に対してぶつかるのを見て学んだ弟や妹は、それを参考にして違う方法を選択する。

現在の中高生は、現在の大人がやっていることを見て学び、それを参考にして「新しい目」で見えた、新しい方法を選択するのだろう。

その目には、一度、闇に落ちて這い上がってきた者が見ている世界とは、違うものが映っているのではないか。

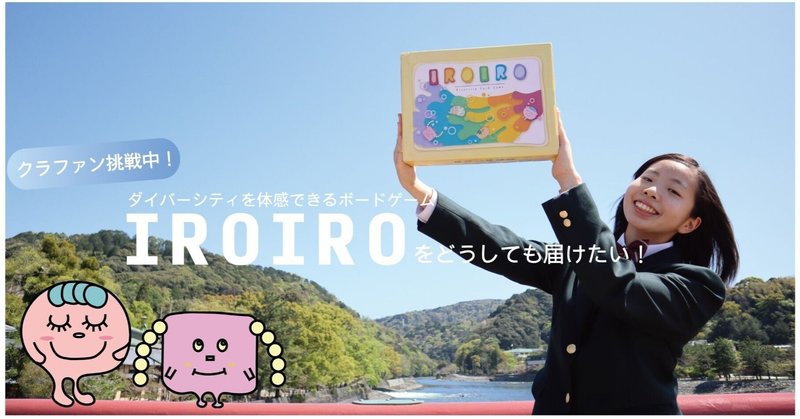

高校1年生の中野実桜さんは、「一人ひとりが本当はマイノリティであるし、困り人であることを実感し、困りびとだからこそ、助け合いが生まれ、お互いを愛することができるのだということに気づくボードゲームを開発したい」ということで、IROIROを開発した。

社会システムの中でのゲームに明け暮れて、自分のありのままの姿を忘れて、自己否定に陥りそうになったら、IROIROワールドに戻ってきて、相互にエンパワーされる体験を通して元気になってほしいのだそうだ。

その往復を繰り返すうちに、社会システムのゲームのルールが少しずつ変わって、社会が少しずつ良くなっていくというのが、中野さんの目指していることだという。

まずは、中野さんが1000枚の絵を手書きして作ったアニメーション動画を見てほしい。

楽しむ、気づく、愛する、の3つの歯車が回転することによって、世界というワールドが前進しているという動画なのだが、世界というワールドをメタ認知して、それを外部から眺めている視点になっているところに、僕は、「若者のまなざし=新しい目」を感じて、そこに可能性を感じた。

社会システムを外から眺める「若者のまなざし」だからこそ見えることがあり、そこから提案できることがある。それは、「近代社会の大人」が目指してきた方向とは違う方向に社会をアップデートしていくものだろう。

先日、中野さん、藤本海さん、稲葉麻由美さんといっしょにFacebookライブを行った。そのときの中野さんの発言は、「新しい目」から見えていることを確信を持って語っているように聞こえた。

実際に、この動画を見て、確認してほしい。

IROIROが社会に何をもたらすのかを見てみたい

ボードゲームを制作するには160万円ほどかかるらしい。ということで、彼女はクラウドファンディングをスタートした。

3/5日現在、54%達成で、残り9日間だ。

クラウドファンディングでは、彼女は、自分自身を「困り人」として、世界に向かって自分を差し出している。

一人ひとりが、自分のパワーを使って「困り人」を助けるという「リアルIROIROゲーム」が展開している。

「困り人」を助けるという行為は、相手をエンパワーするだけでなく、自分をエンパワーする。自分が「困り人」の役割を担うことになっても、周りから助けてもらえるという実感が、無自覚に身体に入っていた力を緩めさせる。個人が分断されて標準化された社会では、「困り人」は、「負け組」であり「迷惑者」である。だから、周りに「助けて」という事が出来ずに苦しい。しかし、お互いに助けあう共生社会では、「困り人」は、助け合いゲームを発生させるきっかけであり、社会に対する存在のギフトである。「困り人」に対する意味付けの転換こそが、ゲームチェンジの要石なのだ。

ボードゲームIROIROを体験する前に、この「リアルIROIROゲーム」に参加しませんか?

「楽しむ」「気づく」「愛する」を実感し、世界をちょっとだけ前に進めるゲームに参加する仲間を募集中です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?