ロシアのウクライナ侵攻戦争の終結問題を考える

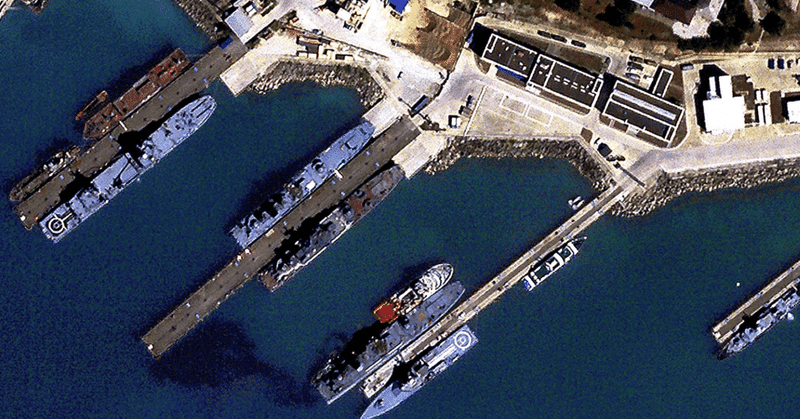

写真説明(ウクライナ軍の攻撃で損傷したロシアの揚陸艦)

2023.8.19 記 石河正夫

停戦協議問題浮上

7月下旬からから8月中旬にかけて水面下で「ウクライナ側はクリミア半島を諦めて停戦に同意する。NATOに加入する。」旨の停戦協議案が外電に流れた。ポドリャック ウクライナ大統領府長官顧問は「終戦は全領土奪還が条件であり一切妥協できない。」旨明言している。

ロシア側はどうか?「現状維持で凍結するならば可能性あり」との反応がスポークスマンの声として報じられていたのみであった。

本年5月で百歳になったキッシンジャー博士がダボス会議に出席した際、本件終結問題につき発言していたことを思い出した。筆者のメモによると、ほぼ次の通りであった。

「停戦のタイミングとしては22年2月にロシアが支配してきた領土を奪還すれば、この戦争は終結に向かうのではないか。

ロシアの扱いについては和平合意後のいずれかの時期にロシアに国際システムに復帰する機会を与えねばならない。」とのコメントが報道されていた。年老いてもいかにも老練な政治家と学者らしい顔を持つキッシンジャー博士のコメントではないかとの印象を持った。

いずれにしてもこの話題は2,3日で新聞紙上から姿を消してしまった。

プーチンの頭の中

しかし、戦争終結問題はどの戦争でも歴史的に双方の指導者の頭の中に有った筈で現状でも長期的な視野で考えるべき無視できない大きな問題と考える。

ロシア側の独裁者プーチンにとってみれば、今回のウクライナ侵略を魅力あるものにしていたのは、場合によっては、小さな軍事的コストで大きな利得(領土など)がまた得られるという楽観的な見方だったのではないか?

というのは、2014年2月プーチンが武力侵攻によるクリミア併合に踏み切ったのは、前年の2013年9月オバマ大統領が「米国はもう警察官ではない。」との発言を踏まえたものと感じられた。

まずロシア軍がクリミア半島を武力で占領しても、オバマは黒海に軍艦を派遣し抗議の意思を示しただけであった。

今回、昨年の2月、ウクライナ侵攻の意図を抱きながら、米国やウクライナの反応を見るためにも、プーチンは、国境に近接地帯に演習という名目で2,3ケ月前から次第にタンクや砲兵部隊を増派してきた。

後から考えてみれば、プーチンは米国などの反応を窺っていたに違いない。

国内社会では法律、警察、裁判所などが秩序維持のため抑止力として機能しているが、国際社会では、国連は常任理事国の拒否権で動きが取れず、何も実効的な対策を実施できない。

国際社会は無法者がのさばるジャングル社会の如きものだと学生に説明した際、学生たちは国連もあるし、国際裁判もあるがと反論してきたことがある。NATOなど集団的な軍事力や地球上に展開可能な米軍の実力のみが、抑止効果を発揮できる社会になっている。

ウクライナと近隣のNATO諸国がこの時点で提携し、GPS(全方位測位システム)などの機能を駆使して侵攻に備える準備をしていたならば、プーチンの「こけおどし」の演習を中止させ、ウクライナ侵攻をも抑止できたのではないか?

問題の本質は今も変わらない。米国をはじめNATO諸国がウクライナをどれだけ応援するかによって戦争の帰趨は異なってくる。

(最近プーチンは核攻撃の脅しを安易に発言しなくなった。習近平のアドバイスが効いているのかもしれない。)

とにかく戦争終結問題は現時点では問題ではなく、ウクライナの反転攻勢を進展させることが重要であるが、この機会に戦争終結問題自体の問題点にも思いをいたすこととした。

歴史学者エドワード・ルトワークの分析

そこで参考文献を眺めていると、高名な歴史学者エドワード・ルトワークの「戦略論―戦争と平和の論理」が最も参考になった。

その中で、ルトワークの戦争終結問題についての説明は戦争終結が如何に困難かを知るうえで参考になるので以下、摘記したい。

「元来戦争を魅力あるものにしていたのは、小さなコストで大きな利得が得られるという見込みであったのかもしれない。しかし、戦争のコストが予測に反して大きいと、その衝撃こそが中間段階における継戦の動機付けになり、既に支払った犠牲が大きい程、最終的に目的を達成することによってその犠牲を正当化する必要性も大きくなる。・・・・・・・・・・

それゆえ、勝利の希望を維持する動機は非常に強い。」とまず説明している。(第1部 戦略の論理 第4章反対の一致)(P.098~099)

ロシアを念頭に置くと示唆深い。

そこで、それに続いて書いてあることは日米戦争の終結の例を念頭に置いており、身近で真実味があり興味深い。

「しかし、戦争が続くにつれ、見込みは変化する。もともと希望していた結果は、すでに被った犠牲と対比されるのではなく、戦闘が終結しない場合に起こりうる、更なる犠牲と対比されるようになる。たとえ、開戦当初の戦争指導者が権力を保持したままでも彼らの野望は減退し、消滅することさえある。

その時点で彼らは獲得に対するすべての希望を捨て、損失を抑制することで満足するようになる。そのプロセスが始まると、双方の目的が相互に排他的でなく一致するようになり、戦争は終結に向かうことになる。

日米戦争の終結

太平洋戦争は壮大ではあるが限定的な目的を抱く日本の侵略者と、かつて真珠湾攻撃とフィリピンで被害を受け、無条件降伏を要求する米国との特異な争いであった。

その太平洋戦争でさえ、皇室制度の継続という最小限の要求と昭和天皇の免責というそれを多少上回る日本の要求を、米国が暗黙の裡に容認したときに終結に至った。

戦争が安定しうる平和を導くのは戦力を使い尽くしてし、全ての有望な手段が試され、互いに多大な破壊を被り大きな成功の希望がついに消えるまで戦い抜いた場合かもしれない。 」

以上が戦争終結問題にかかるルトワークの説明である。 昭和天皇の免責の問題は日米間のハイレベルで超極秘に交渉されていた問題であるが簡潔に表現されている。

東京裁判の真実

ちなみに、東京裁判を事実上運営したGHQのマッカーサー総司令官は1951年5月米上院外交合同員会で「日本が戦争に突入した目的の大部分は安全保障上の必要に迫られてのことだった」との証言している。つまり日本は侵略する意図で戦争を始めたのではなかったことを明らかにしている。時間がたつにつれ実像が次第に現れてくるのが歴史の真実である。

そこで、視点を変えて、第2次世界大戦の例を思い出してみると、敗戦国になると戦勝国のGHQに支配されるので大変であるが、戦勝国になったとしても戦後処理は大変だなという印象は忘れられない。

例えば、東京裁判(正確には極東国際軍事裁判-市ヶ谷の旧陸軍士官学校)にて昭和21年5月から23年にかけて実施された。第2次世界大戦の前後で裁判によって戦争責任が追及されたのはニュルンベルグと東京の裁判だけであった。

東条英機など、いわゆる「A 級戦犯」は、東京裁判によって、具体的には「戦争に対する共同謀議」という訴因により、23 名が起訴され有罪とされた。

最初の発砲をするような立場に日本を如何に追い込むか

しかし、日本は 1931 年 9 月満州事変以後、軍部による先行によってずるずると戦線を拡大したのであって、「共同謀議」ではない。共同謀議は虚構でしかないとする反論もインドの判事などからも出された。なお、死刑を宣告された7人は巣鴨拘置所で11948年2月23日執行された。

共同謀議の件に関しては、当時、国務長官だったスチムソンも1941年11月25日の日記に「ルーズベルト大統領が、次の月曜日に攻撃を受ける可能性がある。最初の発砲をするような立場に日本を如何に追い込むか」と発言したことも公開されている。

当時、米英首脳も緊密に連絡を取り合っていたことはよく知られているが、戦略的な天才といわれたチャーチルのことだから「日本側から戦争の口火を切るよう仕向けよう」との助言があったとしても不思議ではない。

いずれにしても、戦後処理は大変な難事業となることが予測される。(了)

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?