忘却【エッセイ】六〇〇字

早大のオープンカレッジ「エッセイ教室」。冬講座が、1月8日(土)にスタート。6課題。七転八倒、七難八苦の日々が続く。1万人に迫る東京の感染者数。事務局から、がんばって続けるとの連絡がきた。

2回目のお題は、「忘却」(600字)。さて、どんな「忘却」を書くか。

「忘却とは忘れ去ることなり。忘れ得ずして忘却を誓う心の悲しさよ」

『君の名は』の忘却か。高齢者が多い教室。忘却の得意な人たちが多い。いろんな忘却の話が出てくるだろうね。

※

愛読書でも読み返すと、その都度あらたな発見があり、新鮮な感動を覚えることがよくある。内容をところどころ忘れているからかもしれない。天才的な記憶力を有する方がたは(再読はしないだろうが)、その感動を味わうことができないだろうね。記憶が邪魔して。

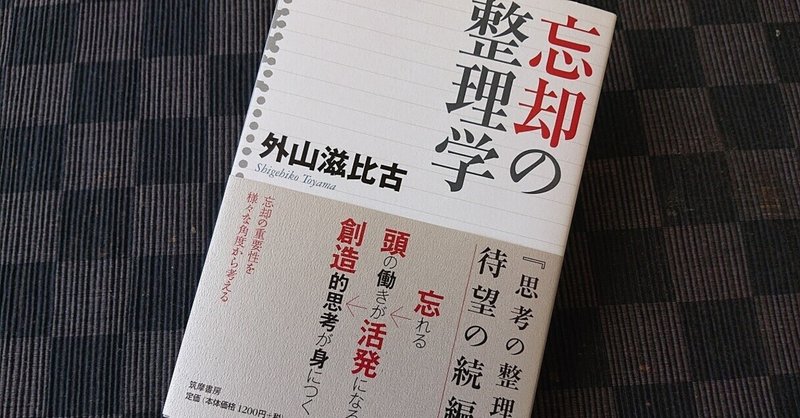

言語学者、外山滋比古氏は、『忘却の整理学』で、「忘却力」の効用を説く。「記憶と忘却との関係は、『呼吸』と同じである」と。多くの空気を取り込むには「腹式呼吸」が推奨されるが、吸うよりも吐く時間を長くすることでより多くの酸素を吸う。多く吐く(=忘れる)ことで、多く吸う(=記憶)ことができる。つまり忘れることが大切だ、と言う。

古稀越えの身としては、耳あたりが良い話だ。朝、何を食べたかも忘れている。朝どころか、「眼鏡かけ眼鏡はどこだと妻に訊き」と川柳で詠われるような騒ぎは、日常茶飯事である。忘れることは、我々の十八番だ。

忘却力に長けているのだから、再読の都度、新たな感動があってもよい筈だが、高齢になっていくと、その頻度が少なくなってくる。

歳を重ねれば重ねるほど、これまでの考えを捨て去ることが、難しいひとが多い。「既成概念にとらわれるな」と、よく言われる。新たなアイデアを産みだすには、過去の体験、知識を捨てる必要もあるのだが、拘りが邪魔することが多い。成功体験を持つひとほど。

(おまけ)

外山氏は、「メモはしないほうが良い」とも言う。私が会社をやっていたとき、スタッフに同じようなことを言っていた。メモをするとよく聴いているように「見える」が、メモした途端に忘れることが多い。後で確認できると思うからだ。なので私は、「いまここで覚えなさい」と言っていた(よく言うよね、記憶力に劣るワタクシが)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?