未熟(3の1)【エッセイ】二〇〇〇字(本文)

note仲間の彩音幸子さんの記事を拝読し、感銘を受けました。タイトルが、“とある「愚民」の 「賢者」に近づくための読書メモ”。

「愚民」とあるが、謙遜した表現。彩音さんの日頃のご発言、行動には、いつも敬服しており、「愚民」なんてとんでもない。彼女は、「人としてどうなのか」「人として、どうするのか」について常に考え、書き、行動し、有料記事の一部を寄附。ボランティアもなさっている方です。彩音さんの記事を、ぜひ読んでいただければと思います。もし、共感されましたらポチを!ぜひ。

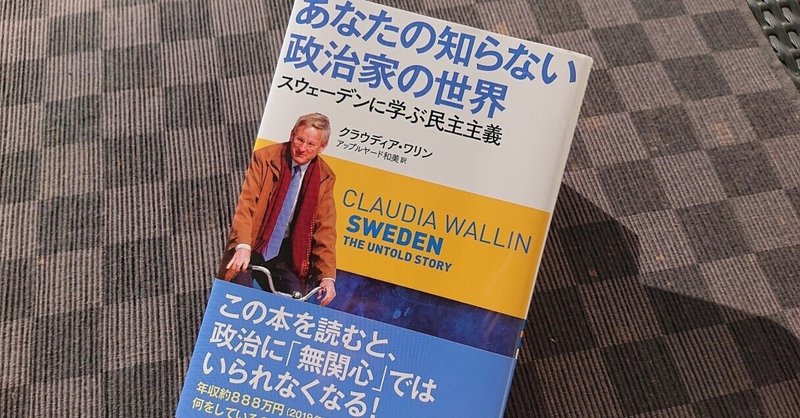

彩音さんがお読みになった『あなたの知らない政治家の世界―スウェーデンに学ぶ民主主義―』を、私も手にしました。

(2の1)では、彩音さんの記事の感想を、(2の2)では、私なりの意見を書くことにします。

※

幸福度ランキングで上位にあるスウェーデン(7位 日本は62位 国連「World Hapiness Report 2020」)。社会福祉が進んだ国としてご存知の方は多いでしょう。日本も医療制度は充実しているほうでしょうが、スウェーデンはそれ以上。医療だけでなく、育児休暇などの子育て環境、学費無料などの教育環境、出業手当や休暇制度の労働環境などが充実しているらしい。なによりも老後不安は極めて少ない。反面、その制度を維持するために消費税・所得税などは高い。裏返せば、税が高くても見返りとして保障がある(あると、信頼している)。なので、消費意欲も高い。お金が循環する仕組みになっている。老後資金に2,000万円? 3,000万円?(この金額でも足りるか・・・)が必要という日本とは、大きな違いです。幸福度が高いといっても天国の国は存在しないように、影の部分もある。しかし、生活しやすい点では、見習わなければならないことが多そうです。

しかし、スウェーデンと日本では「歴史や文化が違うからだ」と片付けてしまっては、日本の未来はない。スウェーデンの今は、無努力でできたわけではない。国民が求め、行動したからこそ実現できている。日本だって、国民の意識次第で、近づくことも可能なのかもしれない。まずは、彩音さんの記事から「スウェーデン」について学んでみましょう。

(以下、太字部分は、彩音さんの記事の引用です)

※

スウェーデンの人々の

「ココを見習い、学びたい!」と強く思った。

・政治に対する高い「当事者意識」

・高い「人権意識」

ここが、どこかの国民には欠けている点ですね(私も含め・・・)。

スウェーデン人は、権力の座にある人が

自分の私腹を肥やそうとすれば

その人が誰であろうとも拒絶する

ここも、どこかの国とえらい違い!

ではないですか? 見逃していませんか? 諦めてはいませんか?

でなければ、こんなに「私腹を肥やす」政治家の問題が続かないのでは?

スウェーデンならアウトの政治「屋」ばかりでしょう?

これをシステム化するのは

非常に難しいこと。

(スウェーデン国民ですら、

現状を「まだ道半ば」と思っているそう)

スウェーデンで「まだ道半ば」ですよ。

どこかの国は、どうなっちゃうのですか?

誰もが見捨てられることのない

「寛容・健全な国作り」に

必要なことなのだろうと感じさせられる。。。

どこかの国は、

まず「自助」。できないひとがいれば、「共助」でやってください。

最初から「公助」なんて期待しないでね。

と、どこかの国のトップが恥ずかしげもなく演説していた。

嗚呼!!!

「透明性」の追求。細やかな「仕組み」のアップデート

「権力・腐敗へのチェック」を怠らない

その国民性。

この「透明性」が、スウェーデンとどこかの国との決定的な違い。

そう思いませんか?

この「透明性」に欠けているから、どこかの国の政治に失望しているのでしょう?

失望したままでは、そのままです。

特にお金(税金)の流れに対する

「透明性」の追求、そして

「仕組み作り」の細やかなアップデート。

税金ですよ。われわれの血税ですよ。議席の絶対数を得たら、「全て一任」ですか?

そこで、

それはスウェーデンの人たちが

「人間」の奥に潜む業の深さ、誘惑への弱さ、

「権力を長く持った者は、腐敗する」

と、何度も目撃しているはずなのに・・・・

「何となく格式高い言葉」に惑わされないでいたい(私感)

耳痛くありませんか?

「伝統」とか「文化」などという

「何となく格式高い言葉」を巧みに用い

その上に胡坐(あぐら)をかいたような

「悪しき風習」もまた

あるのではなかろうか。

「あるある」

どこかの国は、特に。

改善すべきだと思うし

そのためには議論が必要・・・!!

同感です!

しかし、「議論」を避けるひとがいかに多い事か。「分断」を恐れているのでしょうか?

「議論」慣れしていない、どこかの国はそうかもしれません。しかし、「議論」を始めないと、そのままですよ。

「透明性の欠如は・・・」~国会オンブズマンの言葉~

さて、

日本は「令和」に突入したのだが…

そこかしこに透けて見える「選民意識」。そして「思考回路」。

(いや、ひょっとして江戸以前かも...?)

原始時代にまでは行かないと思うけども。かなり昔まで遡る。それくらい遅れている。

いや、原始時代の方が民主的だったかも・・・

透明性の欠如は 国家を腐敗させ

腐敗した国家は、民主主義の脅威となります

結局、国民ひとりひとりの意識と

行動次第なのだろうと

この言葉を読んで思う。

スウェーデンも最初から、幸福度が上位の国ではなかった。

19世紀までは貧しく、かつ極寒の国。「我思う、故に我あり」で、よくご存じのデカルトは、スウェーデン女王の招きで極寒の冬に訪問。風邪をこじらせて肺炎を併発し、この国で死去したほど。しかし、20世紀の初めから変わってきたのです。とはいえ評価できる点ばかりではない。経済を支えているひとつは、軍需産業であるとか。私にとっては減点であるが。

「じゃ、どうしょう?」の部分を、彩音さんの記事を参考に、私なりの意見を「2の2」でまとめたいと考えます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?