山中委員長「感電によるものなのかどうかというのは、私自身判断できない」:1F作業員熱傷

5月3日のノートの続き。高圧線(6900ボルト)をドリルで損傷して、実施計画で定めた運転上の制限(LCO)を逸脱し、作業員が真皮(しんぴ)に達する火傷を負った事件。4月24日に発生、翌25日(木)の中長期ロードマップ会見で「福島第一原子力発電所所内電源A系停止と負傷者発生について」として説明があったところまでは書いた。

伴委員「また」→「何やってんだ」→「頭抱えました」

翌26日の特定原子力施設監視・評価検討会(以後、1F検討会)では、次々とトラブルが続くことに、伴信彦委員が苛立ちをぶつけた、こう述べた。

昨年、体表面汚染の事案が起きて、HTIで汚染水の漏洩が起きた。そこまでは「またこういうことが起きてしまったのか」という感覚だったんですが、この増設雑個体が起きたときには、「何やってんだろう」というのが正直な感想。そして、一昨日、電源が落ちて負傷者出ました。正直、頭抱えました。「どうしたらいいんだろう」。だって、ケーブル損傷して電源落ちましたって、皆さん、どれぐらい深刻で、馬鹿らしくて深刻かという感覚をお持ちですか。ほんと馬鹿らしい事案だと思いますよ、これ。人間の手術で言ったら、えらい皮下脂肪の厚い患者さんだと漫然と切り進めていったら動脈切ってました。出血多量で死んじゃいました。そんな話ですよ。(略)手順書に沿ってやった結果、こういうことが起きてしまいました。全部一緒ですよ、それ。このことは昨年10月の体表面汚染事案が起き(略)計画段階のリスク抽出ちゃんとやってくださいと(略)指摘しています。(略)そのあとこれだけ続いてるって、これどうしたらいいですか、小野さん、今後。

(私は「被ばく事件」を「体表面汚染事案」などと言い換え、「軽微な実施計画違反」と済ませてきた原子力規制委員会(2024年2月21日「令和5年度第3四半期の原子力規制検査等の結果」P3)の責任も重いと思うが、それはともかく)

小野プレジデント「作業手順の中に本当に不備があるのかないのか」

「どうしたらいいですか」と伴委員に問われた「小野さん」(東京電力福島第一廃炉推進カンパニープレジデント)はこう応じた。

リスクの抽出が甘いというのはその通りだと思います。場合によっては連休があけたら、総点検という言葉はあまり好きじゃないですけど、一回我々が行なっている作業も優先順位もつけますけども、その中で、もう一回ですね、なんてのかな、あの〜作業手順の中に本当に不備があるのかないのか、もう一回見てみたい

この後に次の議題に伴委員が移ろうとして初めて、それまで空気を読んでいたのか発言しないでいた発言者らが、厳しめの意見を述べた。

リスクを考えていない組織文化の問題ではないか?

「作業手順の中に本当に不備があるのかないのか」という小野氏の発言を聞いて私が思うのは、小野氏は、今起きている問題の解が「作業手順」ではないことに、無意識レベルで気づいているのではないかということ。たとえば「リスクを考えることを習慣づけていない」、「考えさせない」、「上に言われたことしかさせない」組織文化の問題があるのではないか。

作業の点検で問題は解決するのか?

東京電力は5月7日の会見(動画)で1Fにおける全ての作用点検を実施するとリリースしたが、決定したのは5月1日だという。時系列からすれば、1F検討会で小野氏が言及したことを実行に移すための「作業点検」だということになる。

点検作業の対象は約800あると答えた。しかし、9日の会見(動画)でも、点検結果を誰が確認してよしとするのか、見直しそのものが流れ作業になって意味はあるのかなど、点検の実効性を問う質問が相次いだ。東電を監視してきた者からすれば、そのリスク管理の甘さが手順書の点検ぐらいで変わるとは思えないのだ。

実際、原子力規制委員会で取り上げられる「事案」以外にも事故は起きている。4月22日朝には、2号機の燃料取り出し用構台で下請作業員が鉄骨に指を挟む事件が起きた。救急車を9時31分に要請、なぜか病院到着は午後2時27分(2024年4月22日日報)。「右中指末節骨開放骨折」と診断されたと発表されたのは26日だ。

原子力規制委「LCO逸脱2回」、火傷には言及なし

さて、LCO逸脱と作業員負傷が同時に起きた4月24日の事件については、原子力規制委員会は5月8日に、トピックスの中で山中委員長に促されて、軽く報告された(以下、該当箇所頭出し)。山口・事故対処室長の報告を抜粋しておく。

○山口長官官房総務課事故対処室長

(略)4月24日、所内電源のA系が停止、これに伴いまして運転上の制限からの逸脱という事案が発生してございます。このLCO(運転上の制限)逸脱が24日の日に2回起きてございます。

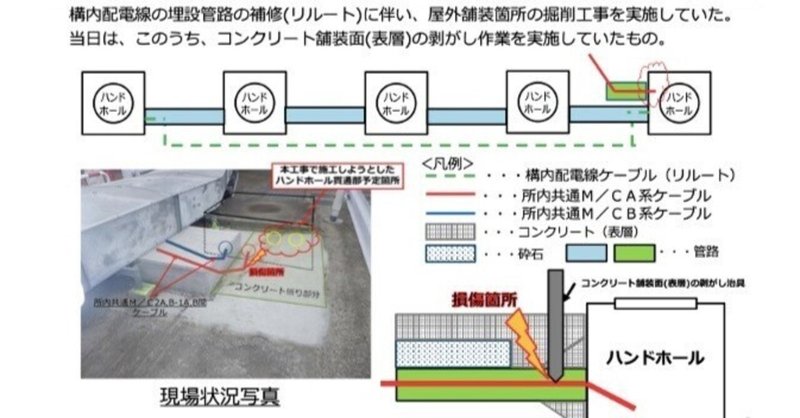

(略)地中に埋設している電線、所内電源系のA系・B系が埋設されているところの付近において、電線の埋める位置を変更するといった工事のために、表面のコンクリートを剝がす作業を行ってございました。

この中で、6ページの右下の方の図面ですけれども、断面図になりますけれども、本来であれば上から剝がしの治具を作業で上から押し当てて挿入しているところで、砕石層がありますので、その下に電線管がありまして、埋設されていると。砕石の辺りまでを掘るというような作業を行っていたところ、砕石がない部分で掘っていたことによりまして、電線の管路の中の電線も損傷させてしまったと。これに伴って、A系が停電したというような事案でございました。

これによりまして、資料の更に11ページを御覧いただけますでしょうか。これは福島第一原子力発電所内の単線結線図でございますけれども、この中で小さく赤いバツをつけているところがございます。こちらが今回、当該の損傷させた部分でございまして、ここで電路が断たれたということで、下流の所内共通のメタクラの1Aという母線を赤く四角くくくっておりますけれども、こちら以下が停電をしたと。これに伴いまして、下流にまた赤くくくってございますけれども、免震重要棟、所内共通メタクラ5Aというもので給電をされていましたが、ここでこの電路が失われたので停電に至ったと。

ただし、図面では表れてございませんけれども、非常用のガスタービン発電機がございまして、こちらが即起動いたしましたので、電圧の確立までの間、LCO逸脱に至ったということでございます。

2回目のLCO逸脱につきましては、このガスタービン発電機が電路の復旧の作業の途中におきまして、何らかの原因でこの供給が断たれたということで、免震重要棟2度目の電圧がなくなった状態に陥ったということでございました。こちらにつきましては、速やかに所内共通の5A側の電路の復旧をしたということで、LCO逸脱からの復旧をしてございます。

この説明に対して行われたやりとりの要点をかいつまむ。

○石渡委員 ガスタービン発電機がトリップして2回目の事案が発生したということですけれども、ガスタービン発電機が不具合を起こした原因というのは分かっているのですか。

○澁谷東京電力福島第一原子力発電所事故対策室企画調査官:これについては今、原因を確認中でございます。

○杉山委員 元々A系・B系があって、A系が落ちましたという段階でなぜ即、免震重要棟の電源が落ちてしまったのか。多重性の効果がなかったのか。

○澁谷企画調査官 東電としては現在確認中であるという回答でございまして

○杉山委員 そもそも電線を掘ってしまったというところは、もちろん大変困るわけですけれども(略)、その後に起こったLCO逸脱2回、こちらはこちらで非常に大きな問題ではないか。

○山中委員長 本来ならば免震重要棟はA系が落ちたらB系が供給するという状況にならないとおかしいわけです。

○澁谷企画調査官 実施計画上も多重化という形で明文化されてございますので、本来であればB系が立ち上がらなければいけなかったものと認識してございますので、その辺も含めて今後保安検査の中で確認していきたいと思います。

電源喪失については問題が明確になった。一方で、この日報告があったIAEAのレビューとLCO逸脱の関係に関してや、「感電」(既報)はおろか資料にある「右頬部・右前腕2度熱傷」という言葉の言及すらなかった。そのため、これらの点を含めて会見では聞くことにした。

○記者 まずIAEA(国際原子力機関)レビューの件なのですけれども、4月24日にIAEAが視察した時間に、ちょうどその作業員がドリルマシンで高圧線に接触して、ALPS処理の放水が自動停止したという、そういう時間だったということを、東電の会見では明らかになっていたのですが、トピックスでは、今日そのことには触れられていませんでしたが、委員長は御存じだったでしょうか。

○山中委員長 時間、時系列については承知しております。

○記者 今日のレビュー後の報告ということで、そのタスクフォースは海洋放出が原子力規制委員会によって許可された実施計画にのっとり進んでいると報告があったとなっていますけれども、その目の前でLCO(運転上の制限)逸脱が2回起きている、その状態で、しかも作業員が負傷したということに、タスクフォースが言及しなかったのは、どうしてなのでしょうか。委員長はどのようにお考えでしょうか。

○山中委員長 これはもうIAEAの御判断だというふうに思っておりますけれども、これもあくまでも推測でございますが、ALPS処理水(多核種除去設備等処理水)の海洋放出そのものについて御評価をされたものだというふうに推測しております。その他の事象については、今回評価をされなかったのかなというふうに、あくまでもこれは推測でございます。後日、詳細な報告書が出ると思いますので、それを見て判断をしたいというふうに思っています。

○記者 (略)次の質問ですが、LCO逸脱について、今日のお話及び先日の監視・評価検討会(特定原子力施設監視・評価検討会)の議論を聞いていますと、結局三つの問題が重なったのかなと思いましたが、その理解でよろしいでしょうか。

一つは東電の指示が悪くて、作業員の方が6,900ボルトの高圧線まで接触してしまったという、その単純なというか、一つの事象ということと、

あとガスタービン発電機を動かしたのだけどトリップして、その原因が分かっていないという問題が一つと、

もう一つは、本来だとそのガスタービン発電機ではなくB系統が立ち上がらなければならなかったけれども、その多重化ができていなかったのかと澁谷検査官が尋ねているにもかかわらず、それがまだ確認されていないという、その三つかなと思ったのですが、その整理でよろしいでしょうか。

○山中委員長 今回起きたトラブル、私の判断では二つの事象が起きているという、

現場での作業によっての電源の切断、これが1点と、

もう一点については電源系統のいわゆる構成の問題、

この二つが今回取り上げなければならない事象かなというふうに思っています。原因についてはこれからきちんと調べていくことになろうかというふうに思っておりますけれども、作業上のトラブルと電源系統の事象については、それぞれ別途、原因究明は検査の中できちんと調べていきたいというふうに思っています。

○記者 もう一つ聞かせていただきたいのですけれども、今回作業員さんは6,900ボルトにドリリングマシンで接触して、右前腕と右頬に2度のやけどをしたということで、2度のやけどというのは表皮ではなくて、真皮というその血管とか組織までいっているやけどだそうなのですね。これは要するに、感電したという現象かと聞いたところ、東電に。最初アークが飛んだと言っていたのですけれども、火の玉が飛んだと言い換えて、最終的には火花が飛んだと。今日も火花が飛んだと言っていたのですけれども、感電なのではないかというふうに思うのですが、どのようにお考えかということと、もう一つ、監視・評価検討会の中で東京電力の小野さんが、これまでは被ばくリスクというのを考えていたけれども、今後は感電リスクも考える必要があるというようなことを言及されていましたので、やはり東電としても感電したというふうな理解をしているけれども、それを過小評価するために、火花とか火の玉と言っているように思うのですが、その点どう思われるか、お願いします。

○山中委員長 作業員が作業中に負傷されたということ、これも本当にあってはならないことだというふうに理解しております。東京電力の報告での、そのままの受け止めをさせていただくと、熱傷ということでございますけれども、これはどういう原因で熱傷が生じたのかということについては、今後報告を受けて判断をしたいというふうに思っておりますけれども、けがをされたということは非常にあってはいけないことだというふうには理解しておりますけれども、作業上の安全の問題云々というのは、原因究明については別途考えないといけない問題かなというふうに思っております。現時点でマサノさんがおっしゃるような感電によるものなのかどうかというのは、私自身判断できないところでございます。今後の報告を待ちたいというふうに思います。

それから東京電力のCDO(廃炉・汚染水対策最高責任者)の小野CDOから、総合的に点検をしなければならないという、そういう発言があったというのは聞いておりますけれども、これはもうまさしくそのとおりで、総合的な点検を、いろんな作業について行っていただく。あるいはいろんな箇所について総合点検をしていただくというのも必要かなというふうに私も思っています。

山中委員長の「どういう原因で熱傷が生じたのかということについては、今後報告を受けて判断をしたい」「感電によるものなのかどうかというのは、私自身判断できない」の回答を聞いて、翌日の5月9日の東京電力会見で、「右頬部・右前腕2度熱傷」の写真や損傷した高圧線の写真を撮ったかを聞きに行くことにした。

【タイトル図】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?