原子力政策の形成過程

現在、原子力政策に関係する4件の意見募集が同時並行で行われている。中身の問題を書く前に、政策形成過程に関するモヤモヤを整理したい。

まずは4件のパブコメ

年末に始まった原子力政策に関する4件のパブコメ(=パブリックコメント=意見募集の通称)は以下の通り。

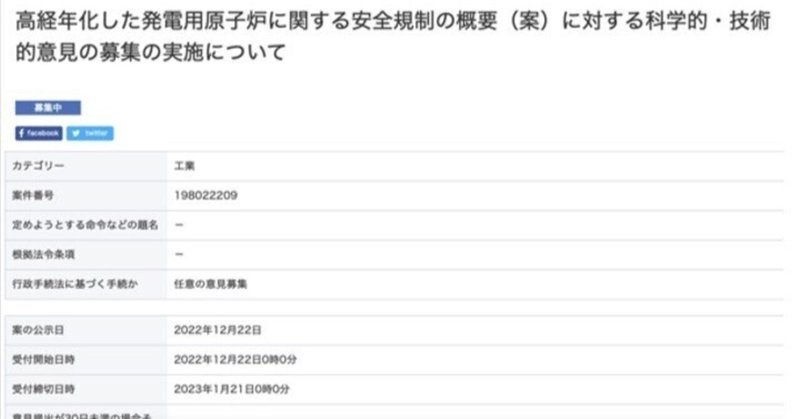

■高経年化した発電用原子炉に関する安全規制の概要(案)に対する科学的・技術的意見の募集の実施について

締切:2023年1月20日夜中(21日0時0分)

原子力規制委員会

■「GX実現に向けた基本方針」に対する意見募集

締切:2023年1月22日夜中(22日23時59分)

内閣官房GX実行推進室、産業省、外務省、財務省、環境省

■今後の原子力政策の方向性と行動指針(案)に対する意見公募

締切:2023年1月22日夜中(23時59分)

経済産業省 資源エネルギー庁 原子力政策課

■「原子力利用に関する基本的考え方」改定に向けた御意見

締切:2023年1月23日夕方(18時00分)

原子力委員会

パブコメを西村経済産業大臣の会見で求めたり、山中原子力規制委員長会見で求めたりした甲斐はあったが、年末年始に1ヶ月だけ行うのは、意見を聴きましたというアリバイづくりに他ならない。行政手続法に基づく意見募集は対象範囲が狭く、今回の4件のパブコメは対象外。それに準じた「任意の意見募集」をやるだけマシという姿勢か。一方では、原発事業に批判的な意見を「対面で」聞くべきだという求めは実現していない。

内部資料が明らかになる事件も起きたため、パブコメの延長ややり直しも求めたが、それは叶わず、ズルズル進んでいる。

#原発推進GXをパブコメで止めよう

めげずに声を上げる人は多い。FoEジャパンが「年末年始のパブコメ4件―― #原発推進GXをパブコメで止めよう 」と呼びかけてzoomでセミナーを開催したり、それにちなんで原子力市民委員会が緊急リレートーク「岸田政権による原発回帰がもたらす10の問題」の開催を予定したりしている。

筆者も一国民として、「#原発推進GXをパブコメで止めよう」をつけて自分の拙いパブコメをTwitterで共有しながら4件書き終わった。GXは「グリーントランスフォーメーション」じゃなくて「原発トランスフォーメーション」だと憂さを晴らしながら。

モヤモヤする経産省の嘘情報

「もやもやする経産省の嘘情報」とは何か。これは、2022年8月以来、経産省が自他機関に説明した運転期間に関する情報だ。「嘘ではない。事実の一部を隠したことは嘘ではない」と彼らは言うだろうか。しかし、ここではそれを「嘘」と言わせてもらう。

嘘が最初に現れたのはGX実行会議。2022年8月24日の西村経産大臣資料「日本のエネルギーの安定供給の再構築」p27(既報)。各国で運転期間の延長に向けた動きがあるという紹介で、米国では「現時点で80年までの運転延長認可は6基」とあるから、「60年を超えたものが6基ある」という印象を受ける。

実際は「未知の世界」

実際には、「令和3年度版原子力白書」資料編(p269)に80年まで認可された6基のうち4基は、2022年2月に「環境影響評価手続上の問題のため承認が取り下げられ」たと書いてある。あと2基も含めて、世界各国を含めて、60年を超えて運転している原発は存在しない。60年を超えて原発を運転するのは、どの国でも未知の世界だ。

GX会議、経産省審議会、原子力規制委員会にも

経産省は同じ資料を、2022年9月22日経産省の原子力小委員会で、「日本のエネルギーの安定供給の再構築」P27と「原子力政策に関する今後の検討事項について」P40で使った。さらに2022年10月5日原子力規制委員会でも、同様の1枚を、資料1−1P27と資料1−2P40で提示。資料1−2のP28には「さらに60年超の認可も進んでいる」とも。

この資料で経産省から説明を受けた10月5日に山中伸介原子力規制委員長は、その場で「したがいまして、運転期間についての定めが利用政策側の法体系に」と判断し、議論をまとめた。

繰り返し(既報)になるが、この時、山中委員長は「私の知る限りでは、米国で何基か60年超の原子力発電所が実際に動いている」(11月9日原子力規制委員長記者会見)との認識だった。正しく認識していたら何かが違った可能性はないだろうか、とモヤモヤする。

結論に合うように準備された嘘資料

その後、結論は2017年1月に始まったATENA(原子力エネルギー協議会)との会合で導き出されていたと判明し(既報)、原子力規制庁が説明を余儀なくされたように、法改正(悪)の枠組みは2022年8月の時点でできていた(既報)。

「60年超の『認可』も進んでいる」が事実であったにしても、『稼働』実績はない事実は隠していた。関心のある国民が注目する形成過程の現場(公開会議)で、一部事実を隠してあらかじめ決めていた結論を後押しする資料が使われた。それがモヤモヤのもとだ。

モヤモヤする審議会の委員の偏り

モヤモヤの原因は政策形成に関わる参加が許されるメンバーにもある。

今、パブコメにかけられている「今後の原子力政策の方向性と行動指針(案)」を議論したことになっているのは、総合資源エネルギー調査会という会議体だ。エネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保等の重要事項について調査審議し、経産大臣らに意見を述べることが経済産業省設置法で定められている。

しかし、近年「総会」は開かれず、原子力政策は「電気・ガス事業分科会」の下にある「原子力小委員会」で議論した後、「基本政策分科会」が取りまとめ役として結論を出す。(ただし、今回の「今後の原子力政策の方向性と行動指針(案)」は作成主体が書いていない。経産省の資源エネルギー庁が書いたものだ。)

原子力小委員会の構成は、奇しくも委員の一人である原子力資料情報室の松久保肇事務局長が「原子力小委員会の取りまとめを受けて」として(動画はこちら)以下のように整理している。

下品な言い方に変えさせていただけば、「委員18人」には原子力を推進してこそご飯を食べ続けることができる業界団体や研究者が目立つ。「専門委員3人」は原子力事業者、原子力の業界団体、電力の労働組合からの3人のみ。実際にオンライン傍聴をしていても、原子力推進の意見を述べる委員が圧倒的だ。

この「原子力小委員会」のさらに下に「革新炉ワーキンググループ」もあり、ここでもいわゆる「原子力ムラ」社会に生きる人々が大勢だ。ここで新増設を含むGX実行会議で示す結論に向けた提案が経産省や文科省から出されていた。

新増設:政策形成過程に原発メーカーが参加

そして、「新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設を推進する。地域の理解確保を大前提に、まずは廃止決定した炉の次世代革新炉への建て替えを」という取りまとめの審議(2022月12月16日)に参加した基本政策分科会の委員の中には、「次世代革新炉」メーカーの委員までいた。モヤモヤを拭えない。

パブコメ無視

モヤモヤを通り越して呆れるのが、パブコメの最中であるにも関わらず、法制化が進んでいることだ。募集した意見を反映するつもりがないことが見えてしまうことだ。

原子力規制委員会では「高経年化した発電用原子炉に関する安全規制の検討(第6回) ー法案の検討状況について-」を1月11日に非公開で開催。会議も資料も非公開だ。

リアルタイムで公開すべきではないかと記者会見で求めたが、いつものように黒川総務課長が山中委員長に助け舟を出して、「情報公開法の5条5号の不開示情報、国の機関の内部における審議検討協議中のものに当たる」ことが非公開の理由だと回答した。(ちなみに日本には「会議公開法」が存在しない。行政文書を対象とした情報公開法は、本来、非公開の根拠にはならない。)

日経新聞は1月13日、「原発の60年超の運転延長、政府が通常国会に法案提出へ」との記事で「5本の束ね法案」となることを打ち出した。

パブコメは単なるガス抜き、アリバイ作りであるという現実が、これでもかと突きつけられる。原子力政策の形成過程における「国民参加」は、形骸化しているというより、国がむしろ形骸化している事実を積極的に見せつけて、国民の参加意欲を削ごうとしていると達観した方がいい。

こういう時は、憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」を思い出して気持ちを奮い起こすしかない。

タイトル写真【パブコメ画面】

■高経年化した発電用原子炉に関する安全規制の概要(案)に対する科学的・技術的意見の募集の実施について (締切:2023年1月21日0時0分)より

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?