旅の記憶 ~On the Road~ ①ニューヨーク

沢木耕太郎さんの「旅のつばくろ」に収められている、

“皮膚が変わる“というエッセイの冒頭を読んでいたら、遠い記憶が呼び起こされた。

二十代の頃、アジアからヨーロッパに向けて陸路の旅をしているとき、まれにではあったがヒッピーにとってのオアシスのような町で日本人とすれ違うことがあった。

すると、それぞれが持っている日本語の本を交換したあとで、決まって、日本に帰ったら最初に何を食べたいか、何をしたいかというような話をすることになった。

沢木さんとは時代は変われども、日本を離れ外の世界を貪欲にむさぶる気持ちが強かった反面、海外で出会う日本人、日本語に郷愁を感じる瞬間は少なからず僕にもあった。

20代の頃、お金の制限はあるものの、時間は無制限な時期があり、世界一周チケットなるものを買い求め、陸路ではないにしろ、アジア~ヨーロッパ~アメリカと大まかながらも地球を横に周った。

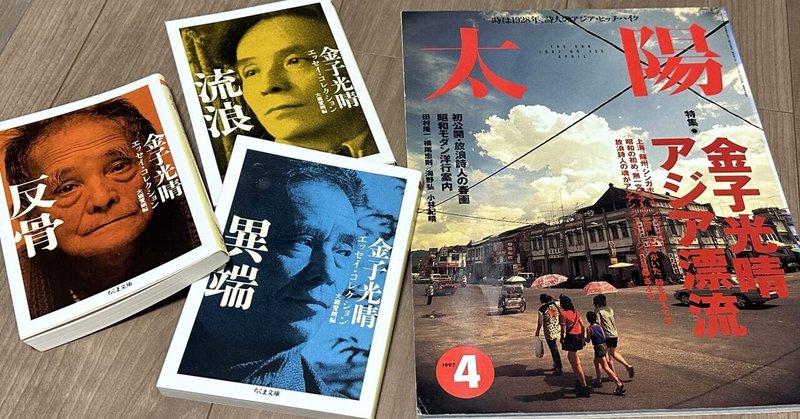

2~3ヶ月の旅程だったと思うが、旅の途上に持参する本に何が適切かと考えた末に、同じような経路で旅をした紀行文を持参しようと考え、チョイスした作家が、金子光晴さんであった。

上述の沢木耕太郎さんの『深夜特急』は以前に読み終えていて、さらにディープな作品と考えた結果であったと思う。

持参した文庫本は、

『マレー蘭印紀行』

『どくろ杯』

『ねむれ巴里』

『西ひがし』

の4冊と他の作家何冊分であった記憶がある。

旅の前半を終え、アメリカに渡りいくつかの都市を周った後、旅の最終地点ニューヨークに到着した。

持参した本の全ては読み終え、何冊かの本はヨーロッパで知り合いになった人に託し、手持ちは金子光晴さんの4冊になっていた。

そのまま日本に持ち帰り、再読しようと思っていたのだが、ふとしたはずみでやはりその4冊も人の手に渡った。

ニューヨークには、大学の後輩のお気楽な輩が、語学留学という名目の上、マンハッタンでの刺激的な毎日を謳歌していた。

早速コンタクトを取り、留学先の語学学校を訪れ、同じような名目で日本から来た子たちと知り合うこととなった。

ご飯に行ったり夜遊びに行ったりし、旅の最後の二週間ほどを楽しく過ごさせてもらった。

ニューヨーク滞在中は、移動も最後と気が緩んだのか、かなりの物を買い漁り、2箱は船便で送ったものの、持ち帰り分の荷物はかなりの量に膨らんだ。

少しでも荷物を減らす必要に迫られ、文庫本4冊は、語学留学中の後輩に押し付けることにした。

話は後日談に飛ぶ。

何年か過ぎ、その後輩と再会し、思い出話をしながら、「金子光晴読んだ?」と何気に尋ねたら、「あの後大変でした。クラスの日本人の子達の中で順番に回し読みし、仮にも英語を勉強することが目的でニューヨークに来ているのに、日本語にのめり込んで、学校を辞めて日本で学び直す子や、ヨーロッパ~アジアと逆ルートで日本に帰る子や、南米を同じ目線で周ると言って学校を辞めてしまう子など生き方にかなり影響があったかもしれません」と。

正直むっちゃ面白かったです。

もともと、ある意味フラフラしていた子達にガツンとカウンターカルチャーを浴びせたのが、マンハッタンでは無く明治生まれの“金子光晴“であったことが。

旅がアイデンティティを獲得するきっかけになると考えることは、ある意味正しいかもしれませんが、そこに加えるスパイスがあるとしたら、やはりその人自身のルーツを再認識する出来事であると思う。

旅の途上のふとした接点で、それぞれの自我が確立するきっかけになったのが、

“金子光晴“であったというストーリーは僕の中ではかなり痛快な出来事である。

30年も前のことではあるが…。

みんなどうしているかな?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?