ヘップってなんなん?【LINE公式アカウント】 Vol.29

ヘップってなんなん?その語源として、1954年の映画「ローマの休日」でオードリーヘップバーンふんするアン王女が、街にくり出すシーンの中で、露店で履物を買って履き替えるシーンがあります。

この時に履き替えた「フロントオープンバックレスサンダル」を親しみ込めて「ヘップサンダル」と呼ばれた事を業界では語源と言い伝えられています。

そのシーンは、王女からの解放感を「ヘップサンダル」を通して表現しているのではないかと私なりに解釈しています。

街を歩くのに最適で履き心地の良い、そして決して高価でなくてもお洒落な「ヘップサンダル」を、私はこれからも作り続けていきます。

今回は公式LINEアカウントについての取り組みについて書いていこうと思います。

私自身、LINEは公私ともに日常で最も活用しているSNSツールです。実際LINEを使わない日はないほどです。

しかし、「LINE公式アカウント」についてはここ数か月前まではあまり意識したことがなく実際自分が使うとは想像もできませんでした。

弊社は、奈良の西南部の御所の地で家業である履物製造を営んでいます。元々は履物問屋を通じて専門店・量販店・ホームセンターなどへ納める形態、いわゆるBtoB(Business to Business)モデルの工場です。

昨年、新型コロナウイルスの影響でBtoBモデルが崩壊の危機に直面していることを身に染みて感じること1年、今年2月から今まで何気なく取り組んでいたツイッター、インスタグラム、フェースブックなど見直しました。

また、会社のホームページにはECサイトにもつながるようプラットホームを2つ作りました。

特に、インスタグラムとフェースブックはビジネスアカウントも取得し、そして今年話題になったクラブハウスも活用するに至りました。

そのクラブハウスでは、モノづくりをしているものとして職人さんのルームやファッション部屋、奈良県在住ということで奈良県関係のルームを訪れることが多くなっていました。

今まで狭い履物業界で約30年モノづくりをしているので、今まででは考えられなかったいろいろな発見、気づきをさせていただきました。

ツイッターには自分の考え、父から学んだことなど毎日何らかのツイートを、インスタグラムとフェースブックにはビジネスアカウントも取得したことでECサイトに直接アクセスできるようにしました。

そしてリットリンクやピンタレストにも取り組み、5月からnoteも書き始めました。

しかし、あらゆるSNSに取り組むことによりSNSが散らばってしまい取集がつかない状態になっていたころ、「LINE公式アカウントラボ」(Lラボ)というクラブハウスのルームと出会いました。

まずそこでは、「LINE公式アカウント」についてのノウハウ、ともに仲間を助け合う姿勢に感銘をうけました。そこでのノウハウを少しずつではありますが理解し最初に取り組んだのは、「LINE公式アカウント」のユーザー登録からです。

履物をつくる作り手として30年、56歳の私にとってはユーザー登録さえ苦労する作業で、常に娘や「Lラボ」のメンバーに助けていただいた結果、プロフィール設定まで進めたところで最初の壁に直面しました。

それは挨拶メッセージ。この挨拶は友だちとのファーストコンタクトです。あいさつとなると対面の商談でも同じで最初が肝心と肩に力が入っていました。そこで娘を友だちにみたていろいろと作文する中で挨拶メッセージを完成させました。

次に取り組んだのがリッチメニュー。まずわからなかったのがリッチメニューって何?ってところからのスタートです。第二の壁です。

リッチメニューに入れる項目は何にするのか。項目はいくつにするのか。スマホで見た場合は既定の絵文字のついた項目しかないのでどうすればいいのか。

実はそれまでスマホ中心での作業だったので意外とできないことが多いのに気付きました。通常はPCを家に持ち込まないタイプでしたが、そうは言っていられません。工場、家は関係なくPCに向き合い、WEB版の「LINE公式アカウント」を使うようになると作業も少し楽になったように感じました。

次に項目選定です。最初考えたのは3コマで、ホームページとnoteとリットリンクでした。しかし、「LINEk公式アカウント」を使うメリットをモノづくりしているものとして提供できるのは製品です。そこでクーポン発行が必要ではないかと考えるようになりました。

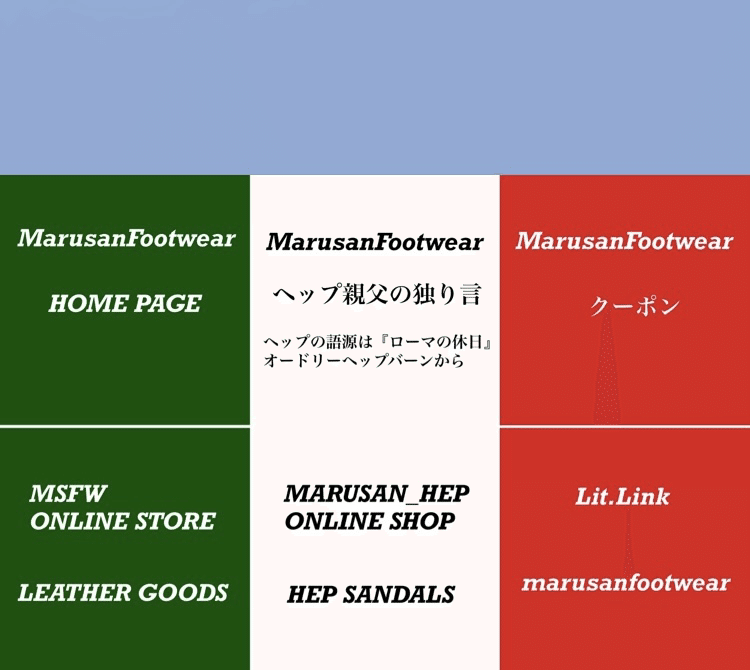

そして最終的にたどり着いたのが6コマで、ホームページ、note、クーポン、ECサイトの2店舗とリットリンクです。それぞれの役割として

ホームページは弊社の会社概要、企業方針、沿革などを知っていただく。

noteではヘップ親父の独り言として私の思いなどを知っていただく。

ECサイトは近年EC環境の普及により消費者に近いBtoC(Business to Consumer)モデルに移行していくためのツールとして必要でした。

リットリンクは他のSNSへのツールとしての役割と考えました。

ホームページとnoteで作り手のことを知っていただき、ECサイトでは製品の説明を、リットリンクではそれ以外のSNSへの導線としてそれぞれの役割を明確にすることにしました。役割分担です。

昨今、作り手の情報を公開するのが当たり前の時代、いつまでも内にこもり工程を公表することを拒むのが逆に時代遅れと捉え、noteでは様々な工程など今まであまり表に出してなかった情報も露出するようにしました。

そしてインスタグラムではリール機能を使い、つたない動画ですが今使ってる機械の実際動いているところも発信しています。

そしてクーポンです。

このクーポンは2つあるECサイトの中で皮革製品を掲載しているサイトにあるクーポン機能とLINE公式アカウントのクーポン機能をリンクして使いました。

次にリッチメニューの見栄えの問題です。これは比較的すぐ決定しました。私は日ごろ使っているヘップ親父のヘップの語源にちなんでイタリヤ国旗をイメージしました。(語源については前文に)

この時も、スマホではコマごとのデザインは既定のアイコンしか使用できなかったのがWEB版の「LINE公式アカウント」を使うようになると、コマごとにアイコンを貼ることができることを教えていただきました。

しかし一コマずつにアイコンを貼り付けて適用を繰り返すと最後に貼り付けたアイコンだけが表示されるだけで残りのアイコンは表示されない。

その時も「Lラボ」メンバーに相談すると一コマずつ適用するのではなく、すべてのコマにそれぞれアイコンを貼り付け最後にまとめて適用するとできるよと教えていただき一件落着。

このレベルの知識でも「LINE公式アカウント」は作れるということがわかる小さな小さな事件でした。

これで枠組みができました。次にしなければならないのは導線の構築です。今まで散らばっていたSNSの導線をどうするか。第三の壁です。

ここでも「Lラボ」のメンバーからのアドバイスが参考になりました。

最終目的地はECサイトと決めていたのでインスタグラム、ツイッターのプロフィール画面から、今まではリットリンクに集約して導線を作っていました。

そこからいろいろなSNSに行くことができるので迷子になる恐れがあると指摘していただきました。

そこで、今回取り組のだのはインスタグラムとツイッターのプロフィール画面から「LINE公式アカウント」に集約する方法をとりました。

それに加えnoteの記事に「LINE友達追加」アイコンを埋め込むことができることも教えていただき「LINE公式アカウント」に集約の方法を取りました。

実はその時も、アイコンは貼り付けることはすぐにできたのにURLを貼ることがなかなかでした。そこで「Lラボ」メンバーに相談するとただ単に、貼り付け後ただEnterキーをタップするだけでできた時には思わず笑ってしまいました。

そこまで「LINE公式アカウント」になぜこだわるのかという理由として、LINEは1対1のやり取りがメインになるのでモノづくりをしているものとして直接お客様の声をモノづくりに反映できるこれが一番の理由です。

実は今でもECサイトでの販売には少し抵抗があります。履物は足を入れていただいて履き心地を確かめていただきたいという思いからです。

企業方針にもあるように、『足の裏に笑顔を』お客様が笑顔になる履物。を企業理念にしているように、お客様本位のモノづくりに取り組んでいるからです。

しかし、近年EC環境の普及により消費者に近いBtoCモデルが主流になりつつあります。

この流れに身を任せながら1対1でのコンタクトが可能な「LINE公式アカウント」にたよりこれからの流通形態を模索していきたいと考えています。

まだ始めたばかりですが、これからも「LINE公式アカウント」の機能を研究しつつより良いツールとして活用できるよう日々探求していこうと思っております。

そして『足の裏に笑顔を』お客様に笑顔を、そして作り手にも笑顔を

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?