きっと私の鈴だった|笑劇のあらすじ・感想・考察の一時保管所

※当noteは、2022年に上演された舞台「THE BEGENNING〜笑劇〜」のあらすじ・ネタバレ・筆者による考察を含みます。考察に関しては筆者の脚色やこじつけによるところが大きいため、そういう見方もあるんか〜、程度に軽く捉えていただけると嬉しいです。

笑劇という前代未聞のエンターテインメントが千秋楽を迎えてから、早いものでもう3か月が経とうとしている。しかし、私たちが笑劇のことを完全に理解するにはまだまだ短すぎる期間であるといえる。

笑劇という舞台は、ひとことで言い表すならば「小島ワールド」だった。いや、私の表現力が乏しすぎるばかりにそうとしか言い表せないと言ったほうが近いのだろうか。どちらにしろあの世界観は小島組にしか作り上げることができないと思う。同時に小島健にしか理解できないものでもあるだろう。

何が言いたいかって、笑劇、マジでわからん。

めちゃめちゃかっこいいスーツ姿の5人が出てきて、ミュージカル調に1曲を歌い上げ、おっ、これからジャニーズワールドでも始まるんやろか! と思ったらアラジンが始まった。

アラジンのパロディで幕を開けた舞台は目まぐるしく転換していく。さっきまでアラジンの役をしていた斗亜は、次に気づくと葉っぱや毛皮でできた個性的な服装の男の子になっている。かと思えば次はちょんまげを結っていたり、ヌンチャクを振り回していたりする。

これが小島ワールドである。

ひとりで何役もこなすということ自体は演劇の世界では特段珍しいことではないかもしれない。が、小島組のそれは、ぼうっとしていると置いていかれそうになるほどに目まぐるしい。

やんわりと小島ワールドに触れたところで、ここからが本題である。

笑劇という舞台、そのタイトルの通り端から端まで抱腹絶倒の舞台ではあったのだが、そのテーマははっきり言って「死」であったように思う。

そもそもこの舞台、めちゃくちゃがっつりと死を扱っているのである。予想もしていなかった。なんと笑劇、ANOTHERよりも人が死ぬ。

ここでこの舞台のあらすじをざっと説明しておきたい。

なにぶん1公演では理解が追いつかずストーリーが曖昧なところもあるのだが、そこはご愛嬌ということで。Twitterで見かけたあらすじの情報にも手を借りながらまとめていこうと思う。

あらすじ

先述の通りこの舞台はアラジンのパロディから始まる。その最中、佐野くん演じるランプの魔人はセオリー通り登場人物の願いを3つ叶えてくれようとする。1つ目・2つ目の願いは難なく叶えてあげるのだが、3回目を前にして、とある事件が起こる。

アラジンやジャスミンを差し置いて声高らかにホールニューワールドを歌った魔人が周りの人間たちに「きっしょ」と言い捨てられてしまったのである。

そのことに腹を立てた魔人は、ひとり静かにランプをこする。そして3つ目の願いは「自分を『きしょい』と言い放った人間に復讐する力を」と自分自身で消費したのであった。

そして次のシーン、何やら飲み屋のようなセットが現れ、奥ののれんをかき分けて登場する斗亜の装いはもうアラジンのものではなかった。代わりに葉っぱや動物の毛皮がもこもこと付いた異様な服装をしている。

他の面々も同じく異様であった。こじけんはスーツにサングラス。琉巧は着物にちょんまげ。岡くんに関しては、全身銀色のスーツに身を包んだなんともいえない近未来な格好をしていた。彼らの装いに共通性はなく、そればかりか彼らには面識も接点もない。そこに、佐野くん扮する居酒屋店員のような男が登場する。

ここがどこなのかと問われれば、『ウラメシヤ』という居酒屋であると。

そして男は告げる。「みなさんは既に死んでいます」

もちろん動揺を隠せない4人。そのまま場面は、過去へ、未来へ、タイムスリップのような演出を挟みながらそれぞれの死因を回想するシーンに移っていく。

❶2022年__伝説のヒットマン・ケン

まずはこじけんのターン。

舞台は現代で、何やら少林サッカーのような中国映画を思わせる衣装に身を包んだチャウ(岡くん)・トゥーア(斗亜)・ルゥ(琉巧)に、佐野くん扮するマフィアのような男が捕らわれているシーンから始まる。

(ちなみに『少林サッカー』はチャウ・シンチー氏が監督・脚本・制作・主演までを務め上げた名作映画である)

ケンはプロジェクションマッピングを用いた演出のライトセーバー(動きと映像が全然合ってない)や酔拳などを駆使し、なんやかんやで3人を倒すのだが、「どちらがこの騒ぎの責任を取るか」でマフィアと揉めることに。そして、あろうことか彼らはロシアンルーレットで決着を付けることになる。

ロシアンルーレットはご存知、1発のみ弾丸を詰めたリボルバーを交互に自らのこめかみに当てて撃ち合い、6発中1発の当たりをどちらが引くか……という賭けをする命懸けのゲームである。

そして、まさか1発目で当てるわけないやろ、と言われながら先攻のケンはその引き金を引き、見事6分の1を引き当てた。

🔔

❷1692年__大江戸劇場

続いては琉巧のターンである。

この回想シーンは、ちょんまげに着物姿の琉巧が岡くん扮する医者の診察を受けているシーンから始まる。琉巧の役名は金左衛門。そう、舞台は花のお江戸。

「うん、余命は残り3分ですね」

「3分!?」

あまりに突飛すぎる医者の余命宣告を金左衛門も観客も受け入れられないままお芝居は続く。そのころ別次元にいる男(こじけん)はカップラーメンにお湯を注ぎ、3分のタイマーをスタートさせた。

そう、これこそが金左衛門の命のカウントダウンとなるのである。

そしてこの3分間はなんとガチアドリブ。金左衛門のみならず、医者、そして駆けつけた将軍様(斗亜)、団子屋のお梅(佐野くん)の4人が文字通り命がけで3分間を演じる、手に汗握る感動のスペクタクル。私が観た公演ではメンバー総出であるある探検隊をやっていた気がする。

予測のできないボケの畳み掛けによって会場が大爆笑の渦に包まれる頃、タイマーが高らかに3分を知らせる。男は手を合わせ、ラーメンをすすり始めた。

🔔

❸2208年__SUPER ROBO?

3つ目には岡くんのターン。ウラメシヤにいた近未来な格好の者は、未来からやってきた人型ロボットであった。

場面は、Orange社の”スティーブ・ジョブリンジョブリン”と名乗る男(こじけん)が自社製品の新作を発表するというシーンからスタートする。早い話が某リンゴ社のパロディである。

そこで満を持して披露されたのが、人型のスーパーロボである「オカユ」。ハイスペックなオカユの性能に午前の新作発表会は大盛況であった。

しかしひとたび幕が降りるとオカユの態度は豹変する。オカユはアシスタントである人間たち(佐野くん・斗亜)を下僕のようにこき使い、自己中心的な考え方のもと横柄な態度を取っていた。そんなオカユに人間たちは振り回されるばかりである。そのまま会場では午後の新作発表会が幕を開ける。

ジョブリンが登壇し、午前と同じように進んでいく発表会。……かのように思われたが、ここで思いがけない出来事が発生する。前もってジョブリンらがスクラップしたはずのロボ1号(琉巧)が、なぜか元の形を取り戻し、こちらに向かってくるではないか。

オカユに自らの位置を取って代わられてしまったことに憤慨するロボ1号はオカユに襲いかかる。当たり前ながら、理不尽な対応を迫られ続けてきた人間たちがオカユに救いの手を差し伸べることはなかった。

🔔

❹1931年__楽園

お待ちかね、斗亜のターンである。先ほどまでとは打って変わって、かなりシリアスに描かれた場面となる。

環境音。会場内に響き渡る泣き声。やがてステージのスポットライトに照らされたのは、山の中、大きなタオルに包まれたまま横たわり、依然として大きな泣き声を上げ続ける斗亜の姿。そう、『楽園』の斗亜は捨て子の赤ちゃんを演じる。

そんな赤ん坊の泣き声に引き寄せられるようにやってきたのは山の動物たち、トラ(琉巧)・オオカミ(こじけん)・ライオン(佐野くん)の3匹。

ちなみにライオンの元ネタはもちろんシンバである。今までにないくらいに振りかざされまくる元劇団四季というデカすぎる肩書き。

行動を共にしているらしい3匹は、オオカミの反対などもあって一度はためらいを見せながらも、結局は人間の赤ん坊を育てていくことを決心する。赤ん坊には、「よく泣くから」というトラの提案で「クライ」という名前が付けられた。

葉っぱや毛皮で作られた服を着せられたクライは、心優しい肉食動物たちのもとですくすくと育っていった。その生い立ちは特異なものでありながら、クライはクライなりに幸せに成長していくように思えた。

しかし、そんな時間も長くは続かなかった。

クライが8歳になったあるとき、山に人間のギャング(岡くん)が乗り込んできたのだ。目的は高額で取引される象牙。クライ一行はギャングに見つかってしまい、その銃口を向けられる。

狙われるクライ。トラは身を呈してクライの前に立ち塞がる。つん裂くような発砲音がこだまする。がくっと膝をつくトラ。

クライはトラの身代わりにより一命を取り留めるが、ギャングに誘拐されてしまう。やがて脱走しオオカミ・ライオンと再会するが、ギャングに追いつかれてしまい、ふたたび動物たちは命を狙われる。そして今度はオオカミに銃口が向いていた。

またしても大きな発砲音。……しかし、その先で倒れ込んだのはオオカミではなく、まだ8歳のクライの小さな体であった。間一髪、クライはトラのように身を呈して仲間を守ったのだ。

泣いてばかりの赤ん坊だったクライは、動物たちの胸に抱かれながら「オイラ、強くなれたかな……」とかすれた声で言う。そしてクライは少し笑って、「オイラ、もう寝るね。なんだかすごく眠いんだ」とその目を閉じた。クライはもう泣かなかった。

🔔

❺真相

場面は再びウラメシヤに移る。回想シーンを経て、4人はそれぞれ様々な状況のもと死亡したことを思い出し始める。

すると店長(佐野くん)は4人に「まだ生き返る手段があるかもしれない」ととある提案をする。そして突如始まる客席を巻き込んだゲームコーナー。

ここは公演ごとに違ったゲームが見られたのだと思うが、私が観たのは「客席の900人のうち1%(9人)以下にしか該当しない質問をできたら成功」というゲームだった。

結果は失敗。というか成功した回はあったのだろうか。成功バージョンの公演に入った人がいたらぜひお話を聞かせてくださいね。

生き返ることが叶わずウラメシヤに留まることとなる4人。しかし腹が減った一行は食料を漁ることに。……すると、カウンターの奥にグレイビーボートがあるのを見つける。

"カレーライスだ!" そう確信した4人はその容器を取り上げる__しかし、その正体は魔法のランプであった。そう、冒頭に登場したあの魔人のものである。こすると魔人が登場する。

そして物語の真相は明かされる。魔人は人間に復讐するための力を欲していた。そしてその力を持っていたのが、ケン・金左衛門・オカユ・クライの4人であったというわけである。

魔人は力を奪うためにそれぞれの時代に赴き、4人をウラメシヤへ導いた。そう、彼らの死は偶然ではない。全て魔人が仕組んだものだったのだ。

例えば、ヒットマンのケンとロシアンルーレット勝負をしてケンが実弾を引き当てるように仕向けたのはマフィア(佐野くん)であった。

金左衛門の死因は寿命ではない。お梅(佐野くん)が仕込んだ毒によるものである。

オカユを殺害したロボ1号を再起動させたのはアシスタントの大きい方(佐野くん)だ。

そしてクライを銃殺したギャングにライフルを手渡したのは、クライを保護し育てた一員であるはずのライオン(佐野くん)なのであった。

なんとそれぞれの世界線で、魔人を含め佐野くんが演じた役だけは役柄がリンクしていたのである……。

全てを知った4人は協力して反撃し、ついに魔人は負けを認める。

それから場面は唐突に10年後に移る。当時のような服装に身を包み再会する4人。それぞれが得意とする分野で活躍する4人は、「ここからが自分たちの人生の新たな始まりだ」とまた手を取り合うのであった……。

おしまい

……というような内容の本編が終わると、NG集をバックにしたスタッフロールが画面に流れ始める。そして再び冒頭のスーツ姿で小島組の5人が登壇し、あいさつとちょっとしたアフタートークが繰り広げられ、最後にメンバーのうち誰かひとりのギャグで締められる。その際、こじけんがやたらと「この会場一体となって終わりたいと思います」と一体感を強く求めていたことが印象的だった。

🔔

感想・考察

…………なんやこれは。

終演後、私は笑いすぎで表情筋がつりそうになりながらも目に涙を溜めていた。何がなんだか分からなかった。そのまま規制退場の放送を待ち、連番した友人とそそくさと会場を後にした。

しかし一旦落ち着いて、配布されたフライヤーをめくってみると……。

私は驚きのあまり言葉を失ってしまった。舞台を観る前と観た後でフライヤーに対しての感想が変わったのだ。

もしも今、手元にそのフライヤーがあるという方は是非とも実際に見ながら一緒にこの衝撃を体感していただきたいと思う。

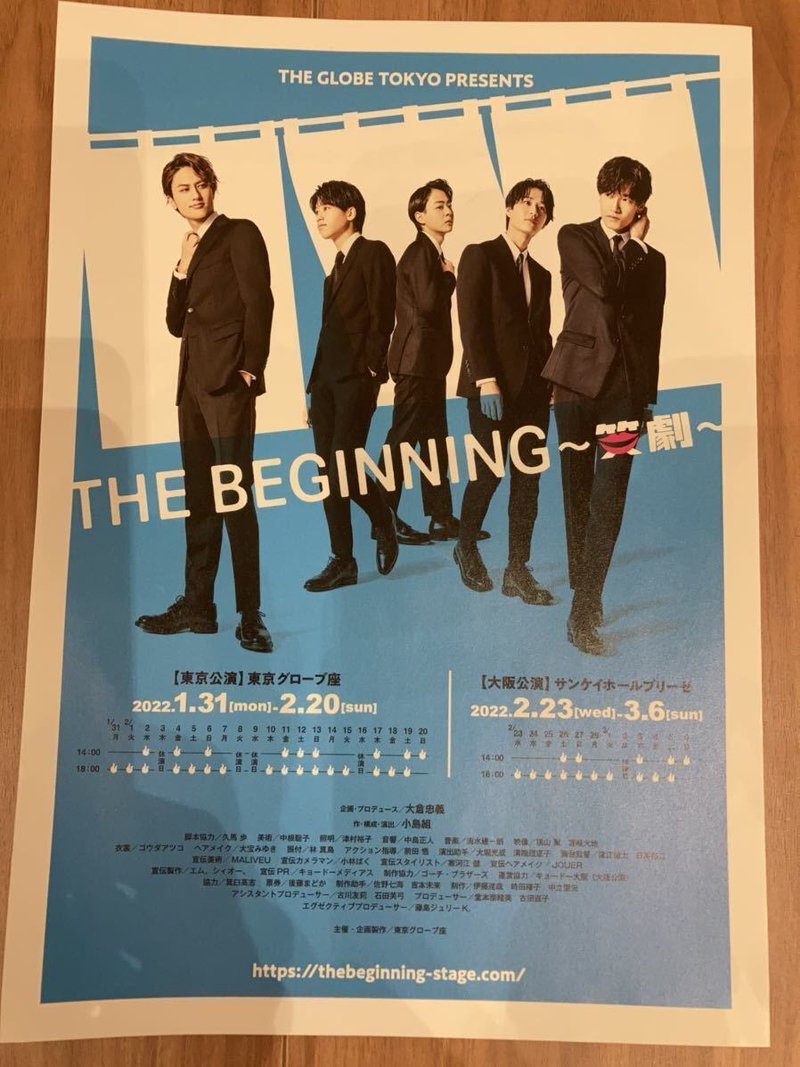

まず、笑劇という舞台のフライヤーはA3をふたつ折りにした4ページ構成のものとなっている。フライヤーというよりもリーフレットと呼ぶほうが近いかもしれない。

(現在、手元にフライヤーがないためネットで探した画像を使わせていただきます。削除依頼があればすぐにお申し付けください。)

表紙の背景はピンク色。黒のスーツに身を包んだ小島組が椅子に座りカメラ目線で写っている。ビジュが良い。

そして中面、こちらの背景色は黄色。さらにアップで小島組が写っている。ビジュが良い。

最後に裏面、こちらの背景は青色だ。全員目線を外してポーズを決めており、こちらもビジュがいい。

……これらが開演前の私がフライヤーを目にした感想だ。

しかし、覚えているだろうか? さっき私は、笑劇という舞台のテーマはおそらく「死」だと言った。

その観点からフライヤーをもう一度見てみると見え方が全く変わってくる。

今度は背景の白色部分に注目していただきたい。

まず表紙に浮かぶ三角形だが、よく見るとただの三角形ではなく、横に線が伸びていることに気づくだろうか。これは察するに「幽霊が頭につけてるやつ」だと思われる。

また、裏面ののれんのシルエットは言うまでもなく劇中の居酒屋「ウラメシヤ」のものだろう。

そして中面だが、ビジュのいい5人の頭上に浮く白い楕円形……天使の輪っかのようにも見える。これは露骨に彼らが作中で死亡することを示唆している、と考えられる。

そしてピンク、黄色、青という3色だが、これは「シアン(青)、マゼンタ(ピンク)、イエロー(黄色)」という名前の付いた3色である。この3色は印刷物に使われる代表的なインクの色で、黒色(=Key Plate)と合わせて「CMYK」と呼ばれている。この4色の組み合わせ方を変化させることで自在に色を表現することができる。

そしてシアン・マゼンタ・イエローはどれも一見明るく鮮やかな色だ。

しかし、3色全てを足すと……

黒色になる。

黒、というと思い浮かべられるものはなんだろうか。ここでもう一度思い出しておきたい。笑劇は「死」を扱う舞台である。とすればこの黒は……。

もう一度フライヤーの小島組に注目してほしい。黒のスーツに、黒のネクタイ。これはきっと喪服である。

……怖くない?

笑劇ははじめから、それこそ私たちがメインビジュアルを目にした時からとっくに始まっていた。企画段階から既に、ただ歌って笑って楽しいだけの舞台というわけではなかったのだ。私は怖くなった。まさかこれが小島ワールドの真の姿だとでもいうのだろうか……。

それとも、それぞれは明るく個性的な小島組も合わさるとブラックユーモアに導かれてしまうという暗喩だろうか。分からない。しかし何か意味がありそうな気がする。しかし怖い。怖すぎる。

そしてもうひとつ論じたいことがある。劇中における鈴の音の存在である。

実際に観劇した人は覚えているだろうか。笑劇では、劇中に時折チリンと鈴の音の鳴る場面がある。

それが今回書いているこのnoteのあらすじの中に「🔔」の絵文字で示した部分だ。見てみると、この音は登場人物が死に至るたびに鳴っている音だということが分かる。

だとすると、ひとつおかしいことに気がつくだろうか。

劇中、死亡するシーンがあるのはケン、金左衛門、オカユ、クライの4名。しかし鈴は5回鳴っている。最後の鈴は上演が終了して会場が真っ暗になった時に鳴る。

これ、何も意図されずに鳴らされていた場面転換のためだけの効果音ならば私もここには書かない。ただ、相手は小島健だ。何も考えていないわけがない。この鈴には必ず意味があるはずだ。

本当のところはわからないが、あの鈴は私たちの分の鈴だったんじゃないか、と思う。

幕が降りる前、こじけんは「お客さんも一体となって」という旨の発言を数回していたように思う。もうかなり前の舞台になるし、観劇した1公演とレポのみの知識で文章を書いているから他の公演では言っていなかったのかもしれないが、それでも私の中ではかなり印象的な発言だった。

これ、道連れということなのではないか。

一度小島組の世界へ足を踏み入れたら最後、というのは、そういうことなのではないか。あの場で私たちは小島組の笑いという凶器によって殺されたということ。これは完全に私の想像である。裏付けるための確かな証拠はもうどこにもない。けれどこじけんは最初から全てを計画していたのかもしれない。ブラックユーモアを扱うにあたり、カンパニーだけでなく、観客をも巻き込んでひとつの舞台「笑劇」を作りあげることを。

……わからない。

書き出してみたが、一切わからない。こじけんの頭の中がどうなっているのかがさらにわからなくなったというのみである。

こじけんはともかく、共演した小島組の面々はどこまで理解してこの舞台に臨んだのだろう。

そしてフライヤーやWebサイトなどの宣伝物を担当したデザイナーは、いったいどのような注文を受けたのだろう。まさか「人が死ぬんで、そんな感じで」なんて注文はされていないはずだ。気になる。小島健がこの舞台をどのように形容したのか。そこにこそ笑劇の、小島組の本当のところが見えるはずなのだ。

アラジンをやったり少林サッカーをやったり好き放題やったおかげでダイジェストは今後もないだろうし、DVDとして残されることもないだろう。Jrの舞台だからテレビ局が取材に来ていたということもない。

だからこそ観た人にも観ていない人にも覚えていてほしい。小島組はやばい。笑劇は伝説になる舞台だ。

以上が私の笑劇語りである。怖かった。小島組は次回作をやる気満々のようだが、次もまた明るいだけではないエンターテインメントの餌食になってしまうのかもしれないと思うとゾクゾク、ワクワクする。今度は花でも持って行った方がいいのかもしれない。きっとたむけられるのは私たちの方だが。