自律的な組織づくりは、いかに失敗するのか?

CoachEd(コーチェット)は、コーチング文化の浸透を中心として、自律的な組織を目指すチーム(経営チーム、ミドルマネジャー、現場チーム)への伴走支援プログラムを提供しています。

ここで言う自律的な組織とは、ひとりひとりがチームの共通の目的に向かって主体性を発揮し、生き生きと働いているチームを指します。

環境/技術の変化や、価値観/働き方の多様性が大きい時代に、管理型から自律的な組織に変化していく必要があることは、すでに議論し尽くされているところです。

調査によれば、自律共創型の組織に移行する必要性を感じている人事・管理職は70%にも及びます(マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2023年より)。すでに、昔のようなトップダウンのマネジメントでは、環境の変化に対応できなくなっているのです。

1on1導入やMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の見直しなども含め、すでにそのための取り組みを取り入れている組織も多いことと思います。

しかしながら「自律的な組織に変えようとしたけれど、逆に組織が混乱してしまい、現場からも不満が出た」「結局管理型が一番効率が良い」というお話をリーダー層からお聞きすることが多いのも事実です。

例えば、すでに大企業の7割以上が、メンバーのキャリア自律を主な目的とした1on1制度の導入をしています。しかし、当初の意図通り運用し、目的を達成できているとおっしゃる経営者にはあまりお会いすることがありません。上司から部下への業務連絡・進捗確認の時間になっている、上司にとっても部下にとっても苦痛な時間になっている、形骸化しているというのもよくあることです。メンバーの自律性を引き出す、というのは、そう簡単なことではないようです。

1on1に限らず、自律的な組織づくりに苦戦し、トップダウン型に逆戻りしてしまうケースは後を経ちません。

なぜ、「自律的な組織」をつくるのはそれほどに難しいのでしょうか。

自律的な組織づくりの実現を難しくする「よくある失敗」の6パターンをご紹介します。

失敗その1:自社が目指す自律的な組織とは何か?の共通認識が取れていない

そもそも、自律的な組織とは何でしょうか。そもそも論ではありますが、現実にはこの辺りから、共通認識が取れていないことも意外とよく起こっています。自律的な組織と言うと、ホラクラシーやティールなどの、分散型組織の構造をイメージする人もいるでしょうし、トップダウンの中でも自律的に動いて欲しい、という程度のことを言っている場合もあります。

「今の時代、メンバーの自律性が必要だ!」というトップの一声でプロジェクトが始まったものの、関係各所で「自律性がなぜ必要なのか、何のためにやるのか」について伝言ゲームが生まれ、推論をベースに「自律性向上のための研修」などにたどり着くこともあります。

自律的な組織という表現がされるときには

・役割・権限軸:「中央集権型」<->「自律分散型」

・リーダーシップ軸:「管理型」<->「自律型」

・価値軸:「規範的」<->「自律的」

などの軸が混在していることがあります。また、これらは二者択一ではなく、グラデーションの中に位置付けることになりますし、チームによっても少しずつ位置付けが異なることもあります。

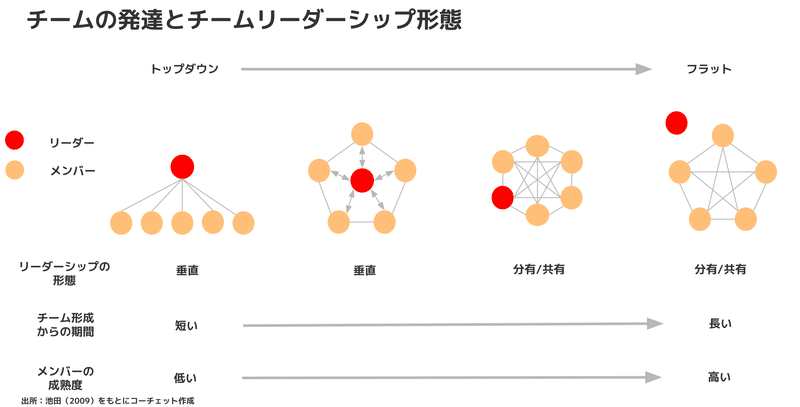

池田(2009)によれば、チームの発達とチームリーダーシップの形態は以下のようなグラデーションがあります。

一番左は従来型のトップダウンモデル、一番右は最も成熟した形で、シェアドリーダーシップ+コーチとしてのリーダー(leader-as-a-coach)、というイメージでしょうか。

また、自律した組織は決して「個々が独立した」組織ではありません。上図を見ていただければわかるように、個が主体性を持ちつつも「相互に依存した組織」です。

ここでは、フラットなチームへの変化が「発達」として捉えられているように、チームづくりの初期からフラットなチームをつくるのは至難の技です。多くの場合、時間と共にメンバーが成熟し、仕組みやルールが整い、共通認識が醸成され、目的が共有される中でようやく、「管理」なしにも機能しうる「自律的な」チームが徐々に形作られていくのです。

ここに合意がないと、それぞれが異なる軸・レベルでの「自律的なチーム像」を持つことになり、各所でコンフリクトや不満が生まれることになります。

失敗その2:何のために自律的な組織を目指すのか?の共通認識が取れていない

では、どの軸・レベルでの「自律」を追い求めるべきなのか。これはチームの「目的」と「特性」によるところです。

そもそも、自律的に動かなくて済むのであれば、それが一番楽なのです。全てのタスクを綺麗に定義して、メンバーに役割を振り分け、コミュニケーションを一切せずに成果が出るのであれば、そんなに効率的なことはないでしょう。

でも、それではうまくいかないから、各社が「自律性」を必要としているのです。何がうまくいかないのか。

変化が大きい環境の中で、タスクをマネジャーが定義し続けるのが難しい

イノベーションを生み出すために、創造的思考が求められる

新たな技術や価値観が登場し、上司が部下に教えられないケースも多い

逆に言えば、「変化しない環境で」「イノベーションは不要で」「上司が部下を教えられる」環境下では、引き続きトップダウン・管理型のマネジメントが機能することになります。その前提で管理型の組織を作りつつ、「変化への対応」は組織の特定の部署やチームが担う、といった設計も可能でしょう。

そうではなくて、経営者が自律的な組織をつくりたい、と考えるのは、多くの場合自律的に仕事をしている時の方が自己決定感が高く、結果としてメンバーひとりひとりの幸福度・パフォーマンスが高くなる可能性があることが、現代の組織づくりにとって大変に重要なことだからです。感情的にということだけではなく、人的資本経営の文脈はもちろん、人材の定着・離職を防ぐ意味でも、多様化した個人が活躍する組織をつくるためは、従来のトップダウン型では限界があるのです。

ここで、「組織は現状、どんな場所にいるのか」を的確に把握しておく必要があります。組織はどんな特性を持っていて、どんな環境に置かれていて、どんな問題が発生していて、どんな成熟度にあるのか。なぜ変わる必要があるのか。変わらないとどうなるのか。どんな施策を取るのか。具体的にはどんな状態を目指すのか。それぞれの施策がどんな位置付けにあるのか。

ここからスタートせずに「自律性を高める研修」を行ったとしても、成果を最大限生み出すことは不可能です。

コミュニケーションや組織施策は、それ自体が自己目的化しやすいのが常です。組織の目的を離れて、「あいつは自律的だ、自律的でない」などの不毛な議論が起こりがちになってしまったり「あいつは自律的だけど価値を生み出してないじゃないか、自律性を追い求めるのは間違っている、トップダウンが正しい」のような論点ずらしが起こってしまったり、1on1などの方法論に固執してしまったりします。

ですから、自律的な組織をつくろう!と言ったときには「自分たちが目的を達成するために必要な自律性ってなんだろう?」というところからスタートし、常にそれを共通認識として運用されている必要があるのです。

何か問題が起こったときには、「自律的かどうか」ではなく、自律性を必要とした「当初の目的」に立ち返ることが必要です。

こうしたことができていないと、 現場レベルでさまざまなコンフリクトが生まれ、組織は変化に耐えられなくなってしまいます。

また、これについて、経営/マネジメントメンバーがしっかりと共通認識を持っていることが大切です。カルチャーはボトムアップで変化することもありますが、やはり経営/マネジメントメンバーの振る舞いや方針は大きなパワーを持ちます。経営/マネジメントメンバーの間にズレがあると、現場には一貫性のなさと捉えられ、信頼も求心力も失ってしまうことになります。

失敗その3:リーダーだけがチームづくりの責任を負い、疲弊する

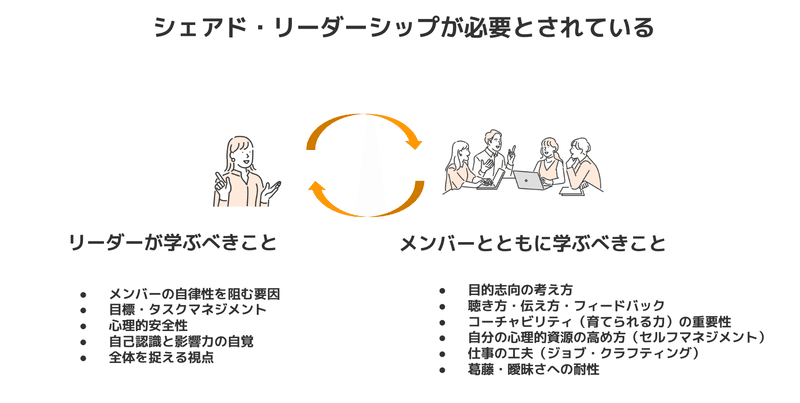

経営陣からのメッセージングが重要なのは前提として、現場を変えていくのは当然ながらチームを率いる中間層のリーダーです。ですが、リーダーだけが頑張っても、チームは変わりません。

自律性を引き出すためにリーダーに不可欠なコミュニケーションスキルの例として挙げられるのが「コーチング」です。コーチングとは、相手の主体的な意欲を引き出すコミュニケーションで、Googleがマネジャーに共通する指標は何かを調査した「Project Oxygen」で、優れたマネジャーの特徴の最も重要なものが「コーチである」ことが明らかになって以降、自律的なチームのリーダーがコーチング的な関わりをすることの必要性に関する認識は浸透してきました。

「コーチャビリティ」の重要性

しかしながら「コーチング」には、「コーチングする側のスキル」と同じ、あるいはそれ以上に重要な概念があります。それは、「コーチャビリティ」です。

コーチャビリティという概念には、コーチングされる側がどれほど気づきや学びを得ようとしているか、フィードバックを受け止められるかという態度や、問いかけを受けて自ら内省し、言語化する認知的スキルなどを含みます。

コーチャビリティが高い人は、コーチングの中でフィードバックや問いかけを素直に受け取って自分の成長につなげます。一方、コーチャビリティが低い人は、自己防衛が強く、コーチングが行動の変化につながりません。ベストセラー書籍「一兆ドルコーチ」のモデルとなり、スティーブ・ジョブズやGoogleのエリック・シュミットなどシリコン・バレーの錚々たる起業家たちをコーチングしてきたビル・キャンベルも、「コーチャブルでない人にはコーチングをしない」と言ったほどです。

コーチングをしたことがある人にはわかると思うのですが、同じような問いを投げかけたとしても、相手のコーチャビリティ次第で生まれる気づきの豊かさは全く異なります。

実際、コーチングの効果の分散のうち、コーチの技術によって説明されるのはわずか15%で、残りの85%は、メンバーのレディネス、メンバーとコーチとの関係性、メンバーのコーチングへの期待など、コーチング「される側」のマインド(コーチャビリティ)に影響を受ける要因が占めています。

コーチングに限らず、コミュニケーションはすべてが双方向です。与え手がいれば、受け手がいる。聞き手がいれば、伝え手がいる。その双方が責任を持つことなしには、自律型のチームづくりは叶わないのは当然のことと言えます。

にもかかわらず、自律的な組織づくりのためにリーダー向け研修のみが行われると、「メンバーの自律性を引き出すのはリーダーの責任である」というメッセージが強調され、メンバー側の責任は軽視されがちです。そうなると、リーダーは自分が影響を与えることができる範囲を超えて、過剰な負荷を負うことになります。

このような背景もあり、近年では、リーダーシップと同じくらいフォロワーシップが重要である、という議論や、全員がリーダーシップを持つシェアド・リーダーシップという考え方がなされるようになっています。

ただでさえ、ミドルマネジャーの負荷が過大であることは組織にとっても大きな課題であり、ミドルマネジャーの仕事は「罰ゲーム化している」とさえ言われています。

チームづくりの責任を全員で持つ、メンバーもコーチャビリティを持つという意識と規範から始めなければ、リーダーだけが疲弊してしまうことになりかねないのです。

失敗その4:リーダーが決めるべきことまで、現場に委ねてしまう

一方、メンバーの自律性を引き出そうとするときに、「逆に」起こりがちなのが、本来リーダーが決めるべきことや仕組みでマネジメントするべきことまで現場や対話に委ねてしまうことです。

「メンバーの自律性を高めなければ」と思うあまり「リーダーが依存的になってしまう」ことがあります。メンバーが自律的ではないと嘆くチームのリーダーの多くは、メンバーの自律性に期待するあまりに自分自身が他責・依存的になってしまっている、というジレンマの中にいます。

自律性を引き出したいからといって、一切期待を伝えなかったり、指示出しをしなければ、チームは混乱してしまいます。

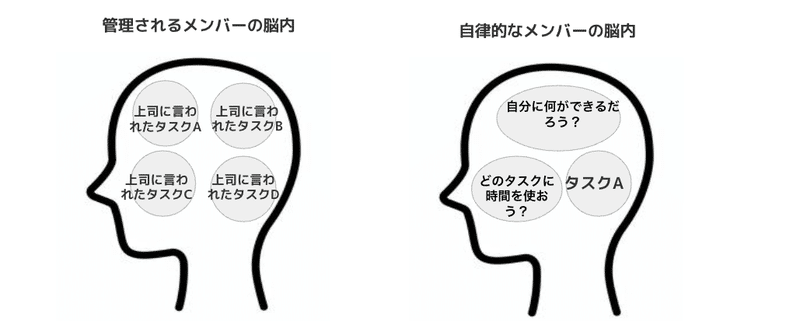

人間は基本的に「わからない」「できない」ことに不安・負担を感じる生き物です。やるべきタスクが決まっていなかったり、自律性に委ねられていたりすると、メンバーは「適切なタスクを発見する」ことに過大なエネルギーを消費することになってしまい、「タスクを処理する」ことにエネルギーを使えなくなってしまいます。

結果として、自律型のチームというよりは放任型のチームになってしまい、成果にはつながらず、不要なコミュニケーションと「決めないリーダー」への不満が増幅していきます。

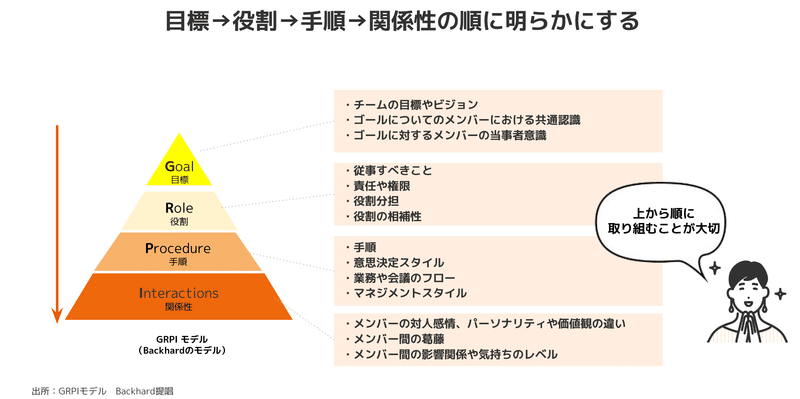

ではリーダーが決めなければならない(あるいは決まっていることを担保しなければならない)ことは何でしょうか。

まずは「どこに向かうか」つまり「目標・目的」です。

「何をするか」がメンバーに委ねられる分、チームで成果を出すためにはメンバーにとって意義あるゴール設定が不可欠です。行先が明確になって初めて、どんな道具が必要か、どんな選択肢があるのかを、メンバー自身が考え始めることができます。自律性を発揮するためには内発的な動機づけが必須ですが、「なぜやるのか」を理解していることが前提となるのです。

ふたつめは「誰が何に責任を負うか」、つまり「役割」です。

役割が明確でなければ、メンバーはどの範囲まで意識を向けていいのかがわからず、メンバーは余計なリソースを使ってしまう=タスク発見・処理の効率性が落ちてしまいます。役割内でどのような責任・権限を持つか、役割外でどんなことが起こりうるかを定義しておく必要があります。

みっつめは、「ルール・手順」です。

自律的なチームづくりには、トップからの指示が少ないぶん、同時に行動や意思決定のためのルールが不可欠です。「自律型」という言葉を使うと、メンバーの側も「ルールや決まり事が少ない」というイメージを持つのですが、むしろ人が管理しない分、ルールによるガバナンスが重要になります。

そして、そこで解決しない部分は、関係性、つまりコミュニケーションの中で扱うことになります。

これらは、GRPIモデルという理論において提唱されているもので、上から順番に決めていかなければならないのは、自律的な組織であってもそれほど変わりません。

ここで、トップダウンの組織であれば、これらを全てトップダウンで決めておくということが求められてきていました。ただし、自律型組織は環境変化を前提とした組織です。

そこで必要になるのが、「何が変わらないのか」「何が変わりうるか」「どうなったら変えるのか」「どこまではトップダウンで決めるのか」「どこからは自律性を求めるのか」の線引きです。

そもそも自律的な組織運営が求められているのは、環境変化が激しいという前提があるからです。だからと言って「すべてが変わりうる」としてしまえば、メンバーはあらゆる可能性に意識を向けなければいけなくなってしまいます。「ルールやゴールはある、でも、それらはどんな条件では変わりうるのである」ということを共通認識にしておく必要があるのです。

基本的に「変化する環境の中での自律型のチームづくり」は、ゴールも役割もやり方も変化し続けるため、極めて認知コストが高くなりがちです。したがって、認知コストを下げ、メンバーのリソースを適切な対象に向けるために「変わらないこと」「わかっていること」線引きをしていくことが必要になるのです。

一人ひとりが自律することも依存することもできるチームづくり

このように、認知負荷が高い中でも成果を出せるチームづくりをしていく上で一人ひとりが自律に動くためには、リーダーとメンバー双方がそれぞれの役割に沿ったアカウンタビリティを持つことが重要になります。

自律的なチームづくりにおいては「依存」が悪いわけではありません。ただし、「自律的な人と依存的な人がいる」という構造ではなく、「一人ひとりが自律することも依存することもできる」、という状態を目指すことが大切です。共通の目的により近づけるように、お互いの個性や強みを活かしあって相互依存しあう、という構造に変えていく必要があるのです。

特に日本人にとっては、他者とのつながりを語らずして自律を語ることはできません。「アメリカの主体は相互独立的であり、自分と周囲の境界が明確で、主体性の源は私の中にある。一方、日本の主体は相互協調的であり、境界が不明確で、主体性は他者との関係の中で初めて立ち上がってくる」という文化心理学の議論があります(Markus & Kitayama, 1991)が、それくらい日本人にとっては「他者がどうあるか」が「自分のありかた」に影響を与えています。

まず、他者とともに働くためには「自分の視点」の他に「他者の視点」が必要になります。そして、共通の目的に向かって他者と協働しながら自律性を発揮するためには、自分-他者を超えた「システム」と「共通の目的」という視点が必要になります。さらに、同じ環境が継続しない前提の中では、時間軸とともに「変化」する視点を持つ必要がある。

だからこそ、自律的なチームではひとりでは想像し尽くすことができない複雑な視点が必要になり、それらを互いに交換し合い、立体的に現状と願いを把握するための「対話」が必要になります。自律を考えることは「つながり方」「ものの見方」「自分のありかた」を捉え直すことでもあります。この意図を共有せずにコミュニケーションの量だけを増やすではうまくいきません。

失敗その5:短い時間軸で捉えてしまう/失敗体験にフォーカスしすぎる

これはコミュニケーションにまつわる施策全般について言えることですが、新たな施策を導入したばかりの頃には、必ずうまくいかない時期があります。1on1導入のタイミングをイメージしていただくと、初期にはキャリアの話と言ってもどうやっていいのかわからないとか、コーチングよりティーチングを求めているのに、とか、あらゆる不満が出てきます。

新しいことにチャレンジしようとしても思うようにいかないとき、「こんなやり方はうちには合ってない!」と言って、チームに定着する前に諦めてしまい、新しい方針に反発し、慣れたやり方に戻ろうとするエネルギーがはたらくこともあります。リーダーに限らずメンバーの側も同様です。新しいやり方に慣れる前に「前のやり方の方が良かった」という声が出るのは、自然なことです。

自転車の例でイメージしてみましょう。

まず、徒歩をやめて自転車に乗ろう、と言った段階で、「そんな乗り物は危ない」「自分たちは歩くのに慣れている」「道路は自転車向けにつくられていない」という声が聞こえ始めます。

そのような声を乗り越えて自転車の乗り方を学んだとします。しかし「これがハンドルです」「ペダルです」「こぐと動きます」という知識を身につけただけですんなり自転車に乗れるようなるわけではありません。必ずコケたり怪我をしたりすることがあります。乗ってみて失敗する様子を見て「ほらみろ歩いた方が速いじゃないか」「歩いた方が景色を楽しめたのに」と言い出す人が必ず出てきます。

それでも自転車に乗る意味を伝え、何度も実践して、転びながら、だんだんうまく漕げるようになっていきます。何がうまく行ったのか、何がうまくいかなかったのかを内省し、よりうまくいく方法を理論的にも体感的にも覚えていく。知識の習得・実践・振り返りを繰り返し、乗れるようになってしまえば、徒歩よりもずっと速く移動できるようになります。この頃には「徒歩が良かった」という人はいなくなっています。

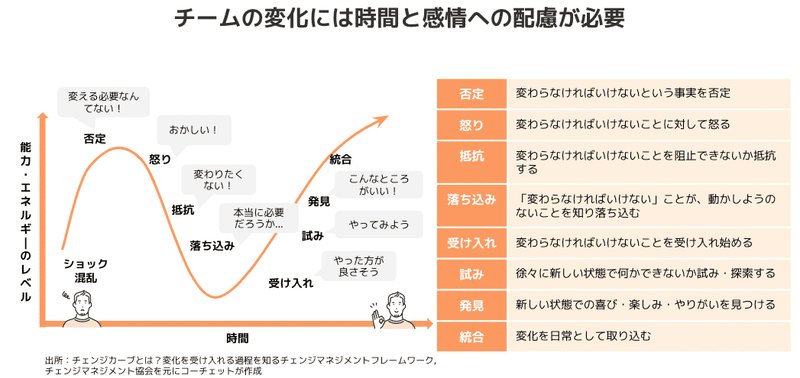

チームの変化には、時間と感情への配慮が必要です。そして、変化にはつきものである「喪失」とそれに伴う「感情」きちんと扱う姿勢も求められるのです。

意識が短期的な成果に向き過ぎていると、「抵抗」フェーズを乗り越える前に、以前のやり方に戻っていくエネルギーがはたらきます。

特に管理型の組織では、リーダーがトップダウンで方針を決めることに慣れているために、白黒をはっきりとさせる思考が良しとされ、曖昧さが排除されがちです。結果として、チームの葛藤耐性が低くなっていることがあり、答えがないことや曖昧なことにストレスを抱えがちになります。

自律的な組織では、複数の価値観や環境の変化の中で、常に葛藤・不確実性を孕みながら内省し、対話しながら仮説を生み出し続ける必要があります。つまり、チームは高い葛藤耐性を持つ必要があります。また自ら問いを立て、「わからない前提で、わかること・できることは何かを探索する態度」も重要です。

チームが自律性の高い個を前提とするということは、複数の価値・正解がありうるということです。そこで生まれる対立の緊張に耐えうるマインド・共通目的に向かって対立を扱うコミュニケーションがセットで習得されていなければ、チームは次第に「対立を避けて自分の意見は出さない」という状態になってきます。

これらを乗り越えるプロセスにおいては、リーダーもメンバーも完璧主義、二元論、白黒思考のような認知負荷の低い思考や「自分は正しい」という前提を手放す必要があります。そして、そのこと自体をチームの共通認識にしていくことになります。このプロセスは、リーダー側から一方的な「方針を変えました」「一度言ったよね」デジタルなコミュニケーションで済むことではありません。正しい知識と、感情の吐露を含む対話、根気強い関わりの継続が必要になってくるのです。

失敗その6:変化の必要性がないチームまで変えようとしてしまう

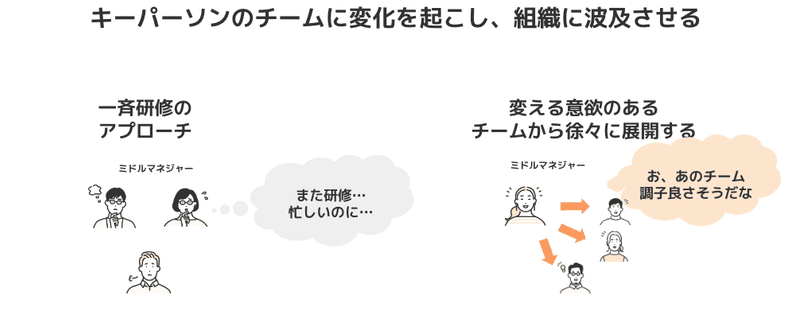

自律型の組織に変えていきたいと思ったとき、トップダウンでいきなり役職を撤廃したり、情報を過度に透明化したり、全員に義務付けたりといった構造の変化を起こすことから始めるケースがありますが、そうしたケースでは大きな混乱や不満が起こることがほとんどです。

忙しいリーダーにとっては、チームの状況に鑑みない全社への変化は「やらされ感」を生みやすいのはもちろんのこと、わけもわからずに負荷が増えている、という感覚にも陥りかねません。

そもそも、「メンバーの自律性」が必要とされる度合いは「タスクの可変性/選択肢の多さ」「創造性の必要性」「相互連携の度合い」によっても異なります。当然ながら、より創造性が求められ、相互連携が必要で、タスクがルーティン的でないチームの方が自律性の重要度が高いのです。

自律性は、あくまでチームが持っている共通の目的を達成するための手段に過ぎません。しかし、チームの必要性を離れて自律的なチーム運営を追求してしまうと、むしろそれ自体が自己目的化していくリスクがあります。

チームに変化が必要であるとリーダー自身が認識していなければ、定着が難しいのは言うまでもありません。「経営はああ言っているけど、うちのチームはこのやり方でやろう」などと、経営との温度差が生まれたり、チームにとっての不満の原因になってしまう可能性もあります。

人が変わるのはその人が変わる上での主観的な[価値>コスト]になっているときです。その集合体であるチームが変わるのは、チーム全体にとって、変化に伴う[価値>コスト]になっている状態をつくっていく必要があります。

シンプルで思考負荷が低い管理型を捨てて自律型に変化していく意味、そして変化させる必要があるスコープを、まずはリーダー自身が把握し、そしてチームに、組織に、浸透させていく必要があります。リーダー自身が「私たちは変わっていかなければいけない」納得感を持ってすすめていくことが、最もパワフルな原動力になりますし、逆にそれがなければ変化は持続しない可能性が高くな流のです。

ですから組織に抵抗が予想される場合には、本当に変化が必要なチームから少しずつ変化を生み出していく。そうして、いくつかのチームの温度が上がっていけば、その温度は自然と周囲に波及して、「変わりたい、変われそう」と思うチームが増えていく、というアプローチが向いていることもあります。

組織の中にサブカルチャーとも言える差異が存在することに不安を感じる経営者もいるかもしれませんが、例えば現代の組織におけるイノベーション理論で有名な書籍「両利きの経営」では、既存事業がある企業においてイノベーションを生むためには、創造的な活動・新たな価値を追及する「探索の組織」と、効率化や管理を追求する「深化の組織」を分けることが推奨されており、これらを同じ組織として同じルール・文化・行動基準で運営していくと、双方の目的が達せられない可能性が指摘されています。

この例で見ても「組織全体が同じレベルで自律的である(同じ行動基準を持っている)」必要は必ずしもないということがわかります。機能・チーム単位で必要な自律性を「意図を持って」マネジメントし、併存させていくことの方が理にかなっているケースもあるのです。

CoachEdは、自律的な組織づくりを目指すリーダーとチームに伴走します

少し長くなりましたが、自律的な組織づくりが失敗するよくあるパターンをお伝えしてきました。構造を変えても、人が動かない。人からアプローチしても、リーダー、メンバー、チームの個性によってうまくいかないケースも多い。

環境や組織の変化は必ずストレスを生み出します。そして現代は「変化し続ける時代」です。そのストレスをリーダーが引き受けて疲弊するのか、メンバーが引き受けてメンタル不調や離職を出すのか、あるいは変わらないことを選択して静かに環境に置いていかれるのか。

そのいずれでもなく、変化をチームとして前向きに乗り越えていくために、CoachEd(コーチェット)は以下を中心として、文化の定着のためのチームづくりの伴走支援をしています。

1. 経営チームの変容支援

2. ミドルマネジャーのマインド/スキルトレーニング

3. 現場浸透のためのピアコーチング

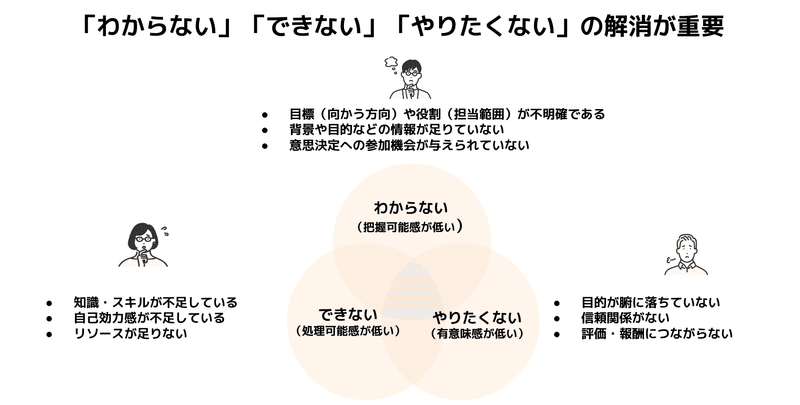

人が動けなくなるのは、「わからない」「できない」「やりたくない」のいずれかの障壁が起こっているときです。

変化のときには、チームのどこに障壁が生まれているのかを認識し、解消することを繰り返していくことになります。そのためにはチーム全体が新たな視点を獲得し、今までの価値や思考の枠組みを手放し、自己認識・メタ認知を上げていくことが必要です。ここに「第三者」がコーチとして伴走する意味、リーダーがコーチとしての機能を果たす意味があります。

わたしたちの原点になっているのは、数多くのリーダーの育成とメンタルサポートをしてきた経験です。メンタルヘルスの問題を扱おうと思えば、他者に対する影響力を持つリーダー、親、教師のあり方が変わらなければいけない、というのがコーチェット創業のきっかけです。メンバーが苦しんでいるとき、リーダー・親・教師も、メンバーとうまく関われないことに苦しんでいるのです。

リーダーだけが抱え込んで疲弊する組織も、メンバーの個性が抑圧されて疲弊する組織も、どちらも健全ではない。

リーダーもメンバーも疲弊しないチームづくり、

リーダーもメンバーもその人の個性を活かして活躍できるチームづくりに向けて、CoachEd(コーチェット)は、ひとりひとりのリーダー、ひとつひとつのチームの個性を成果につなげるプロセスに伴走しています。

こんなチームづくり・組織づくりにチャレンジしておられる方、ぜひ気軽におしゃべりさせていただけると嬉しいです。

そして、いいね、シェアも嬉しいです🍀

*コーチャビリティについてはこちらの記事もご参考に。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?