肝臓をいただく、ということ⑥

9北に帰れた!

9北には、ひっそり戻った。

ちょうど看護師さんたちは忙しい時間で、廊下には誰もいなくて静かだった。

でもこの静けさの中にも、手術を待つ人、大切な人のために健康な身体のメスを入れる人、術後の処置をする人たちがいて、そんな思いを支えてくれる医療関係者がいる。

なんか清々しい気持ちだ。

ここから新しい人生が始まるような気がしていた。

9北に移ると夫がスマホを持ってきてくれた。

LINEを見ると思ったより連絡が着ていない。

私がICUにいる間、妹が友達みんなに手術がうまくいったこと、話もできること、頑張っていることを連絡してくれていた。

私が一般病棟に移ったという連絡を入れると、みんなすごく喜んでくれた。

私も嬉しかった。

このときの私は多分、浮かれていた。

肝臓移植という大きな手術後の経過がそんなにあっさりうまくいくわけない、ということを忘れていたのだから。

看護師さんたちとの再会

戻ったとき最初に会った看護師さんはTさんだった。手術前はあまり接点がなくて、話す機会も少なかった。Tさんは歩くのもままならない私に

「2〜3日中には尿菅抜いて、自分でトイレに行けるようにしようね」

と言った。

「できる気がしない」と気弱な甘えを言っているとTさんは「尿管から感染することもあるから、なるべく早く抜きたいんだよ」ということを丁寧に説明してくれた。

やろうね、という話ではなく、できるだけ早く抜かないと私が辛くなるから2〜3日という具体的な期限を決めてくれていたのだ。

Tさんの話はいつも整然としていて分かりやすかった。

Tさんには看護師としてもっと上を目指したいという目標があって、それに向かって努力していた。

「こんなすごい仕事をしていて、毎日激務でくたくただろうに。まだ、上を見るんだ」とその話を聞くたびに思った。

3年目の看護師さんたちが3人で病室に来てくれたこともあった。

3人ともすらっと背が高くきれいなので、来てくれた瞬間、部屋が輝いて見えた。

笑顔が光のシャワーみたいに生きるパワーを降らせてくれて、私は「きらきらしてるー」と言いながら、この人たちの美しさや強さの原点を見たような気がした。

ひっそり戻ったおかげで1人1人と再会を喜ぶ時間があった。

プライマリーナースのYさんをはじめ、たくさんの看護師さんが「よく頑張ったね」と言ってくれた。

私が一般病棟に戻るのに時間がかかったから、みんな心配していてくれた。

すごく嬉しかった。

看護師という仕事

看護師さんは、素晴らしい仕事だけど過酷で、知識も体力もいる仕事だ。

日勤夜勤があり生活リズムも一定ではない。私にはできない仕事だ。

だからこそ知りたくなって「どうして看護師さんになったの?」と何人かに聞いたことがあった。

「母が看護師で」という人もいたし「大学進学のときに決めた」という人もいた。色々、寄り道して看護師にたどり着いたという人もいる。9北にいる男性看護師に聞いたときには1人は「『医龍』というドラマにあこがれて」、もう1人は「身内が入院していたときに男性看護師を見て、こういう仕事があるんだと思って」と言っていた。

どんな仕事でもそうだが、あこがれの職業に就くのは大変だ。でも続けていくことはもっと大変だ。

医療関係者にはさらに新人だろうがベテランだろうが「一つのミスも許されない」という厳しさがある。

そんな過酷な業務の中、看護師さんは常に勉強して、自分の強みを持っている人も多い。

足のむくみがひどかった私がお世話になったのはSさん。

リンパのスペシャリストで、むくんだ足をマッサージしてくれたり、着圧ソックスの効果的な履き方を教えてくれたりしながら、一緒にむくみと向き合ってくれた。

そして仕事が終わるとそれぞれの時間があって、それを楽しんでいる感じも尊敬していた。

若い看護師は夜勤明けでディズニーランドに行くこともあるそうだ。かき氷好きな人もいたし、ミュージカルが好きな人、推しがいる人、料理が好きな人もいた。

私と同じ高校受験を控えた子供を持つ看護師さんもいたし、新婚さんもいた。

一度看護師さんに「身体を拭くとか床ずれにならないように移動させるとかの力仕事をやってくれるロボットがいたらいいのにね」と言ったことがあった。

すると看護師さんは「身体を拭くのも移動させるのも大事だけど、私たちはそれと同じくらい観察することを大事にしているの。患者さんの様子で変わったことがないかを見てるんです」と教えてくれた。

9北で出会った看護師さんはみんな活き活きしているように見えた。

でも、やっぱり看護師が働き続ける環境は厳しくて、離職者も多いという話も看護師さんはしてくれた。

2024年1月1日の新聞記事

9北に戻ってしばらくしたころ、元旦に掲載された全国紙の記事について聞いた。

記事は東大病院が体制や人員不足を理由に脳死移植を断ったことについて書かれていて、読んだ第一印象は批判的だと感じた。

この記事を見た看護師さんたちも少ししょんぼりしてしまったという。

体制や人員の問題は確かにあるのかもしれない。そこは私には分からない。

でも医師や看護師、移植コーディネーターが、その現状の中でレシピエントやドナーの安全を考えて断るという判断をするしかなかったのだろうということは分かる。

あの人たちはそれ以外で断ることなんて、絶対にしないからだ。

私がまだ肝移植ができる確率は宝くじで高額当選する確率と同じくらいだと思っていたころのことだ。移植ができる病院を探していた夫が東大病院のHPでこんな一文を見つけたと言って、私に見せてくれた。

「東大病院・人工臓器移植外科では「諦めない、見捨てない」をモットーに、どんなに重症の肝不全の方でも肝移植による救命の可能性を模索します。

他施設で肝移植適応ではない、と断られた場合でも、是非とも一度ご相談ください」。

このころ移植を受けるということにそんなに前向きではなかった私でさえ、心躍るような文章だと思った。

こう言い切ってくれる人がいるんだなと思ったら、なんだか私も生かしてもらえるような気がしたのだ。

だから記事を見たとき、悔しかった。私が「何も知らないくせに」と怒っていたら「まあまあ」と苦笑された。考えてみれば私も何も知らないけど、とにかく頭にきて仕方なかった。

手術後9北生活

人は期限を決められたり、切羽詰まったりするとなんとかなるもので、尿管はすぐに抜けた。

トイレのために立つのは大変ではあったが、人の手を借りずにトイレに行けるのは精神的衛生上、かなりよかった。

やっぱりトイレって人としての尊厳に大きく関わるなと思った。

手術前も後も生活のリズムは変わらないが、新たにしなければいけない項目が増えた。

血糖値の測定

インスリン注射

胆汁のあけこし

胆汁の還元

免疫抑制剤の服用

の5つだがこれがけっこう忙しい。

血糖値は免疫抑制剤の影響で高くなることがあり、数値が落ち着くまでは測定する必要があるのだ。

測定は7:30、11:30、17:30、20:30の1日4回。指に専用の針を刺して出血させ、リトマス試験紙のような小さな測定チップに吸い取って測る。

その後、数値によって決められた量のインスリンを朝食、昼食、夕食前に自分で自分のお腹や太ももなどの脂肪のある場所に皮下注射するのだ。

最初は怖くて仕方がなかった。

自分で刺すなんて、絶対できないと思っていたが、誰もが言うように慣れてしまうものだった。

胆汁のあけこしは8:00、12:00、20:00の1日3回。還元は14:00。

免疫抑制剤は8:00と20:00だった。

これに点滴があったり、検査があったりすると時間はあっという間に過ぎていった。

9北に戻ってから、体調はよかった。

異常値だらけだった数値も徐々に下がり始めて、正常値にほど遠いけどよくなっている気がしていた。

第2IUCで担当してくれた看護師のKさんに会ったときも「あまりにICUのときと違うから、一瞬分からなかったよ」と言われたくらいだ。

次男Sの受験日が1ヶ月後の2月14日にある。

その日せめて「いってらっしゃい」と送り出したい。

それまでに退院したいと目標を決めていた。

そうC先生や看護師さんに伝えると「できないことではないよ。目標にはちょうどいいと思う」と言ってくれた。

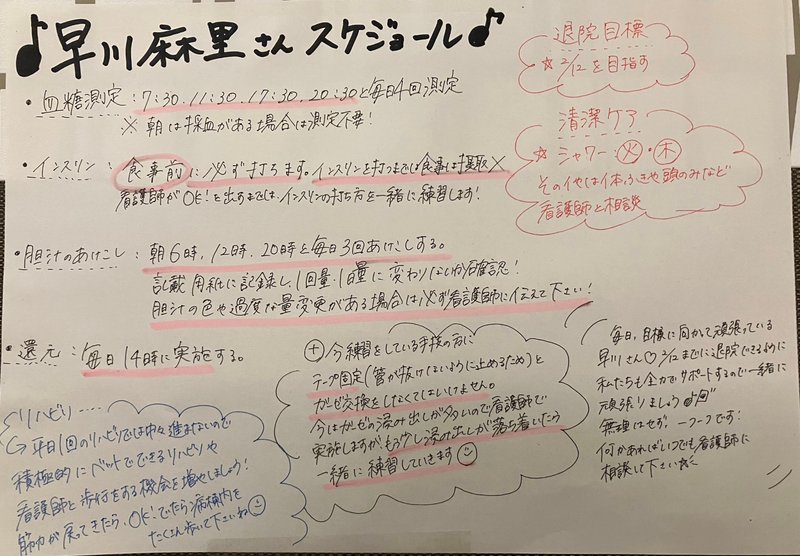

そのころ看護師のKさんが私の1日のスケジュールや退院までにやっておきたいことをを分かりやすくまとめた手書きの計画書を作ってくれた。もらったときから病室を移っても必ず持っていって、見やすい場所に貼っている。Kさんは「夜勤明けで汚い字でごめんね」と言っていたが、とても細かくて、正確で、一生懸命さが伝わる字だった。Kさんそのもののような気がして大切にしている。これを見た人はみんな「愛がなければここまでできないよ」と言っていた。私もそう思う。

まるで第2の家のような9北で、気心知れたスタッフに囲まれて「元気になれるんだ」と実感していた。

リハビリで見えた自分

リハビリも少しづつだけど歩ける距離が伸びていって、日常生活に戻る第一歩が始まったように感じていた。

リハビリをやっていく中で、なんとなくだが今までの自分ができなかったことが浮き彫りになった。

「自分の限界を意識すること」。

歩ける距離が長くなったり、スピードが速くなったりすると、まだまだできる気になって、少しだけキャパをオーバーする。

すると翌日、疲れ切って立ち上がれない。

1日リハビリを休むとすぐに戻ってしまうから、結局、ムリして歩いたことはムダになってしまう。その繰り返しだった。

そのたびにMさんに「毎日、続けられるということが、一番大切よ」と言われた。

思えば20代のころ、編集部にいたころから、ずっとそうだった。

忙しいときにムリして、倒れるまで自分が限界であることに気づかない。

これからは「疲れたと思ったら休む」「頑張りすぎない」を考えられるようにならないといけない。自分も辛いし、周囲にも迷惑がかかるということを、常に意識しながら生活しないといけないと思った。

気になっていた友達

1人だけ、気になっている友達がいた。

同じマンションのママ友で、子ども同士が小学生の時から同じサッカーチームに所属していたし、中学でも同じ部活に同じ塾、同じクラスのときもあって、とても仲良くしてもらっていた。

Mちゃんはいつもきれいにメイクやネイルをして、髪を巻いて、うちの息子たちが「あんなお母さんだったらいいな」と思う存在だった。

10歳年下なのに私よりずっとしっかりしていて、いつもいつも助けてもらっていた。

Mちゃんとは病気になってから、あまり連絡を取らなくなっていた。

子どもたちが高校生になって、接点がなくなったからかなと思っていた。

私が子どもを通して出会った友達は、ママ友だけど子どもというつながりだけでなく、その人が好きだから友達でいるという人が多かった。

でも一般的にはママ友って、子ども同士の関わりが減れば、自然消滅していくものなんだろうなとも思っていたから、寂しいけどMちゃんともそうなのかもしれないと感じていた。

ただ入院中、マンションの友達でお札を届けてくれたとき、Mちゃんだけが一言も話さず、ずっと俯いていたという夫の話が気になっていた。

9北に戻ってしばらく経ったとき、Mちゃんからお見舞いに行きたいという連絡があった。

私は「もちろん」と言って、喜んで待っていた。

約束の時間に来てくれたMちゃんは泣いていた。

「麻里さん、ごめんね。麻里さんが入院したと聞いて、会うのが怖くなったの。今まで来られなくてごめんね」。

Mちゃんは一緒にいる機会が多かったから、私が痩せて顔色が悪くなっていくのを近くでずっと見ていた。だからこそ入院と聞いて、私がどこまで悪くなっているのか、どんな見た目なのか、考えるだけで怖かったのだと思う。

私はMちゃんがそんなふうに思っていたのを知らなかった。

「会ったら、普通じゃいられない気がして」と泣くMちゃんが、すごく心配してくれていたこと、すごく私を大切に思ってくれたことが分かって、私も一緒に泣いていた。

ごはんが食べられない

ICUでは食事量のことについては何も言われなかったから気づかなかったが、食事がまったく摂れなくなっていた。

体調もいい。元気でもある。

だけどごはんが運ばれてくるたびに、うんざりする。

味覚がおかしくなっているのか、苦味しか感じなくて、何食べても美味しくない。

元々、食べるのが大好きだから、食べられないという辛さは知らなかった。

食事の匂いが気持ち悪い。

主治医のC先生に食事については毎日のように言われていた。

「ごはん食べないと、傷も治らないし、肝機能も回復しないよ」。

私だって分かっている。でも受け付けないのだ。

「頑張っているけど、これ以上は食べられないよ」と半泣きで言うと「あきらめるの?」とC先生が聞く。

「あきらめたら試合終了ですか?」スラムダンクの安西先生と三井のあの名シーンのセリフで返すと、お互い笑ってしまった。

食べられるならなんでも、とC先生は持ち込み食も許可してくれた。

夫も母も妹も私の好きなものをいろいろ持ってきてくれた。

おにぎり、サンドウィッチ、パン、キッシュ、スコーン、マフィン。

スープにおかゆ。

どれも少ししか食べられなかった。

苦い味しかしない。

大好きなものが、どんどん嫌いになりそうだった。

さらにC先生は「タンパク質を摂って」と言う。

食事のたびに主菜の肉と魚だけ、口に押し込んで噛まずに飲み込んだ。

必死だった。

でも食事量は全然増えない。

C先生が栄養士に頼んでくれて「何なら食べられるのか、効率よく栄養が摂れるのか」、何度も話し合った。カロリーメイトや栄養補助ゼリー、フルーツなどいろいろ試したが、どれも一時しのぎで、食欲は戻らなかった。

味覚がおかしいのは亜鉛不足が原因にあるそうだ。

私は何食べても苦いという状態で、食事が進まないから、ますます亜鉛が不足するという悪循環に陥っていた。

C先生と会うたびに「ごはん、ごはん」と言われていた。

亜鉛

亜鉛は体内で作ることができない「必須微量ミネラル」で、体内に約2~4g存在する。

亜鉛は味を感じる味蕾細胞の産生に必須であるため、亜鉛不足になると味を感じにくくなる味覚障害になる可能性がある。

亜鉛不足によるほかの症状として、貧血、食欲不振、皮膚炎、生殖機能の低下、慢性下痢、脱毛、免疫力低下、低アルブミン血症、神経感覚障害、認知機能障害などのさまざまな症状が挙げられる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?