"みようみまね"の美学 / 1934年築の元小児科の洋館を改修しながら考えていること

1934年築の、元小児科の洋館。銀閣寺からほど近い、左京区・浄土寺にある一軒のこの空き家の改修を始めてから、早いもので4ヶ月ほど経った。このエリアに私たちが引っ越してきたのは2020年の冬。自宅兼事務所の"Bridge To"から徒歩5分ほどに、明らかに人の住んでいない立派な洋館があることに気づいたのが5年ほど前のこと。思い募って手紙を出したのが去年の1月頃で、その手紙を見たオーナーさんから電話を頂いたのが4月頃だったから、ちょうど1年間で、大きく物事が動いたことに自分でもびっくりしている。空き家期間は20年以上だったというから、建物自体も、急に人が多く出入りするようになりびっくりしているんじゃないかなと思う。

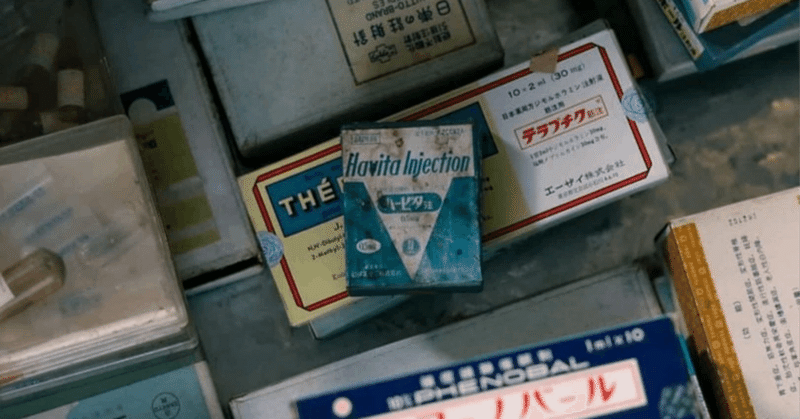

プロジェクトの概要はこちらで説明しているので省くとして、今回は、埃まみれで掃除や解体、補修を日々しながら考えていることを、言葉にしてみたい。日々の地道で果てしない改修プロセスの合間に顔を覗かせるハッとする美しい瞬間を、きちんとアーカイブしていきたい、という想いもある。

慣れぬ現場での肉体労働に疲労困憊して、気づくとアーカイブや共有を怠ってしまう。それでもあれよあれよという間に空間はどんどん表情を変えて変化してしまうから、過ぎ去ってしまうのが惜しくてとりあえず雑にでもシャッターを切る。比べるのはおこがましいが子育てもこんな感じなんだろうか。

痛んだ部分を補修したり、一部解体をしたりしながらまず何よりも実感しているのは、"洋館"とはいえど、この建物は正真正銘の土と木と竹でできた日本家屋だなあということ。洋室も壁の表面を指で少し削ると、土が姿を覗かせる。更に掘り進めると、中には竹駒井が隠れている。外の作りは洋館のようでいて、内情は全て、日本建築のそれ。当時の大工さんが、西洋建築を参考に、見よう見真似で作ったんだなと思う。

実際、欧米圏から友達が来たときに"Western Style Building"というと、大体みんな「え、そう?」と首を傾げる。瓦屋根の佇まいは日本家屋のそれだし、一部残っているオリジナルの緑色の瓦は、むしろ中国っぽくもある。思えば、日本人の友人でこの建物を見たことがある人も、「ああ、あの洋館っぽい建物、、、」みたいな感じで、「風の」とか「ぽい」とか「みたいな」とかいうふわっとした言葉を語尾にいれている。

多分、いわゆるオフィシャルな定義では、洋館ではないのかもしれない。でも単なる日本家屋ともちょっと違う、どうも定義のしようがない、面白い建物だ。

西洋建築の教育を受けた建築家が作る”正真正銘”でもなく、とはいえ粗悪なコピーペーストでもなく、憧れと未知への好奇心の果てに生まれた、見よう見真似の創意工夫。ここにはないものを、なんとかここにあるものと技術で再現しようとして、工夫に工夫を凝らして出来上がったものの果てにある、ある意味滑稽な美しさ。私はそれを、1934年に建てられた、この建物にみた。そこには、文化と文化が混ざり合った先にある再創――レクリエーションーーがある、と私は思っている。

この、文化と文化が混ざり合った先にあるデザイン、そしてそれが、民間でインフォーマルに作られる建築的・デザイン実践に、今私は一番興味がある。それは、ネガティブな文脈で使われることも多い”見よう見真似”のデザインであり、それも、文化を超えた、”ここではないどこか”への想像力と憧れと、良い意味での"勘違い"と共に生まれた”無責任”な実践だ。

インターネットで世界中の情報に好きにアクセスでき、グローバルな行き来も進んだ今、”本物”に触れることは簡単だし、コピー / 模倣もうまくできるようになったと思う。でも私はこの時代の、理解が思いっきり不十分ななかでの"読み替え"とそのデザイン実践が好きだ。

ホミ・バーバ(Homi Jehangir Bhabha)というポストコロニアル研究において重要な役割を果たした人物がいる。彼の提唱した概念のなかでは「ハイブリディティ(hybridity)」が圧倒的に有名だが、模倣に関する議論もむちゃくちゃ面白い。

わたしたちがものを真似る行為は、「ほとんど同じだが完全に同じではない」修正・再構築作業の産物だ、とバーバは言う。植民地化された地域の人々が、宗主国の文化を”適切"に模倣(ミミクリ)することを強いられるとき、「不適切な模倣」、すなわちずらしやあざけりのパロディーを通して、自分たちを表現する可能性があることをバーバは示した。これは、Mary Louise Prattが『 Imperial Eyes(1992)』で提唱したコンタクト・ゾーンという概念、そしてその主たる現象としてトランスカルチュレーションという概念にも繋がるものがある。

近代西洋を意識した昭和初期のこの洋館も、ここでいうところの不適切な模倣、ずらしのある模倣なのでは、模倣から始まる新しい何かの創造行為なのでは、と私は思う。

先日ベトナム・ホーチミンに行った時に、最近若者に人気というカフェ「」で、何スタイルなのかと断定しにくい内装が気に入った。上海フランス租界スタイル、という説明をしてた友人もいれば、中華系ベトナムスタイル、ネオヴィンテージアジア、などなど定義も記憶も曖昧だ。ひとつ言えるのは、複数の文化をふわっと接続させたどうもよく分からない創造の産物であるということ。これも、なんとなくどこかの世界への憧れに、自分達のアイデンティティも交えながら、創意工夫で作ったんだろうか。昭和初期の見よう見まねデザイン実践から始まった私の興味は、コンテンポラリーな実践にも広がりつつある。西洋を真似していた時代から、今、私たちは何に憧れて、どんな真似をし、どうそれを生み出しているのか。そこから、今という時代のダイナミクスの一片を理解する一助になるような気もする。未だに私たちは、近代的西洋に憧れ、真似ているのか。それとも、その憧れの矛先はまた変化しているのか。その憧れを、私たちはどう解釈し、”自分たちのものに”し、再創造しようとしているのか。

最後に。「Trans-urban imaginaries(都市を超えた想像力)」という好きな言葉がある。国を、都市を、文化を超えた想像力。今、私が特に興味があるのは、アジア内部、アジアとアフリカ間、アジアと南米間など、非西洋地域同士の繋がりや影響、"模倣"の関係性だ。この辺り、引き続き埃まみれで掃除と改修を続けながら、考えを深めていきたい。手を動かすと同時に、頭も動かすこと。自分が今しているこの先の長いプロセスの意義を、きちんと言語化し伝えること。ちゃんと意識してやっていきたい。

自分の足で稼いだ情報を無料で公開しています。参考になったという方は、ぜひサポートをお願いできると嬉しいです。