今月読んだ本 (4)

2023年7月

毎月一冊kindleで読むことにしている英語の本、今月はFRANCIS FUKUYAMA "LIBERALISM AND ITS DISCONTENTS "を選びました。ソ連が崩壊して、第二次大戦後に長く続いた冷戦が終結した(と誰もが思った)頃、これこそかつてヘーゲルが描いた歴史の最終段階であると主張して「歴史の終わり」を著した日系のアメリカ人政治思想家(英語ではpolitical philosopherと書いている)フクヤマは、世界的な大スターになりました。日系人としては、文学の世界におけるカズオ・イシグロに匹敵したといっても過言ではないでしょう。当時は世界中の学者やジャーナリストがフクヤマを引用していましたね。でも、今ではこのフクヤマの主張は思い違い、あるいは早とちりだったと思われているのではないでしょうか。同時代に「文明の衝突」を書いて、フクヤマと対比されたハンチントンの方が正しかったと。実は、私自身もそんな風に考えていました。でも、実のところ、私自身は「歴史の終わり」を読んでいないんですね。ハンチントンは読んだのに。これではフクヤマに対して申し訳ない、でも、今更「歴史の終わり」を読むのもなあ、などと思っていたところ、格好の本がありました。それがこの本です。一般向けに書かれたこの小冊子は、フクヤマの現代社会に向けた祈りの書でした。彼は序文で、この本は古典的な「リベラリズム」を擁護するための本であると書いています。欧米の進歩派や急進的左翼の主張する、個人の自由や権利を重視するリベラルやリバタリアンとは違う、政治的な運動とも無縁な、富や権力を持てる者が持たざる者に配慮する、古き良き時代のリベラリズム。この世に生まれて来た人間がすべてその可能性を実現する機会を保証される自由な社会。そんな社会を理想とするリベラリズム。そんな「リベラリズム」をもう一度思い出そうではないかとフクヤマは訴えます。トランプ支持者による国会議事堂襲撃に象徴されるように、融和不可能なくらいに二極化したアメリカは、リベラリズムどころか、今や崩壊分裂の危機にあるようにも思えます。アメリカ人であるフクヤマは、そんな危機感とともに、この本を主にアメリカ人に向けて書いたのでしょうが、もちろん、問題はアメリカだけではなく日本を含む世界のものでもあります。どうして、あの古典的な「リベラリズム」は忘れられてしまったのか、フクヤマは、「リベラリズム」の価値をなし崩しにしてきたのは右派だけではなく左派もまた共犯だったのだと書いています。そして、その代表の一人として、ミシェル・フーコーの名前を挙げています。実に興味深い。なお、この本の日本語版書名が「リベラリズムへの不満」になっているのはミス・リーディングではないでしょうか。まあ、原本の直訳ではあるんですが。

次に読んだのは、鈴木敏夫編「スタジオジブリ物語」ですが、この本については別の文章(「神須屋通信32」)に書いたのでここでは省略して、その次に読んだ本、南伸坊「私のイラストレーション史」について。これは今月出版された文庫本です。私は昔からの伸坊さんのファンなのでさっそく買ったわけですが、読み始めてから運命的なものを感じました。なぜなら、この本は、伸坊さんが自らの憧れの人であった和田誠さんに捧げた本だったからです。私は、先月京都で開催された「和田誠展」を観て、その事を先月の「神須屋通信」に書きました。偶然とはいえ、なんというタイミングでしょう。そんなわけで、面白い話が満載の、日本の戦後イラストレーションの歴史であるとともに、半ば伸坊さんの自伝でもあるこの本をとても興味深く読みました。この本の最後の方で伸坊さんはこう書いています。「私は、中2の私を魅きつけて下さった和田誠さんへの感謝を『私のイラストレーション史』として書きたい、と思ってこれを書き出した。」。当時創刊された雑誌「話の特集」を見て、その影の編集長だった和田誠こそが日本のイラストレーション界の真のリーダーであることを知った南少年は、後に、「ガロ」の編集者として和田さんと同じような道を進みました。その後に「イラストライター」として独立したわけです。和田さんを尊敬する伸坊さんは、自分では「イラストレーター」だとは名乗れなかった。それほど尊敬していたわけですね。なお、この本の親本の出版は4年前だから、なんとか和田さんの生前に間に合ったようです。きっと和田さんはこの本を読んだに違いありません。そう信じます。最後に、この本は、たぶん内田樹さんが大喜びしそうな、優れた教育論の本でもあることを書いておきたいと思います。

次は大江健三郎「私という小説家の作り方」。自伝を残さなかった大江さんの最も自伝に近い文章として、将来の大江研究の基本資料のひとつになるだろうと思います。(もうなっているか)。この本の元になったのは、20年以上前に新潮社から出版された「大江健三郎小説」全10巻の月報として書かれた文章です。当時、60代になった大江さんは、「燃え上がる緑の木」を最後の小説だと明言して、処女作以来の全短編長編から自選して10巻にまとめたのがこの全集(本当は自選集)でした。高校生の私が愛読した「われらの時代」や「日常生活の冒険」「遅れてきた青年」などが収録されていないことでも話題になりました。この全集が出版された時、これが大江さんの集大成だと思って購入しました。その時、全集に収録されていない上記の作品を除いて、それ以外の所蔵していた文庫本や単行本を全て友人に譲るなどして処分しました。そうなんです。私はその全集を持っているんです。でも、言ってみれば保存用に買ったようなものなので、ただ揃えただけで、中を覗くことはなかった。というわけで、この本の元になった大江さんの月報の文章は、今回、この文庫本で初めて読んだことになります。なんとももったいない。でも、読めてよかった。後年、大江さんはインタビューに答える形で自作解説をしていますが、この月報では、たとえば、少年時代に四国の故郷の町で首つり死体を見たなどという興味深い話が書かれていて、貴重な記録だと思いました。いうまでもなく、大江さんはこの全集完結後に、高校時代からの親友であり義兄でもあった伊丹十三さんを亡くすという不幸を乗り越えて、「後期の小説」として何冊もの小説を発表されました(私は全てを買って読みました。)し、今ではより大規模な全集も出版されています(私はもう買う気がありません。)が、これから大江さんの小説を再読するとすれば、この全10巻の「大江健三郎小説」を手に取るだろうと思います。せっかく揃えたのに、20年も眠らせていたのは勿体ないから。なお、蛇足かも知れませんが付け加えておくと、私は大江さんの小説の愛読者だったのに、(晩年のエッセーは読んだけれど、)その若い頃の評論のたぐいは全く読みませんでした。「ヒロシマ・ノート」も「沖縄ノート」も読んでいない。大江さんの同世代の作家だった小田実についてはその評論のほぼ全てを読んで、小説は全く読まなかったのと対照的です。どうしてだったのか、いずれじっくり考えてみたいと思います。

さらに余談になりますが、私は生身の大江さんを一度だけ見たことがあります。障害を持って生まれた長男の光さんが作曲家として脚光を浴びてCDを出された時期に、大江さんは、光さん、奥さんのゆかりさんと三人で、演奏家らと全国を回って、講演と演奏の会を催されました。その時に、私が住む大阪府岸和田市にも来られたので、私と家内も大勢の観衆の中に加わったというわけです。良い思い出になりました。それ以前に、熱心な大江ファンだった私は、愛媛県にある大江さんの故郷の町にも行った事があります。まさにそこは大江文学が生まれた舞台であり、読者にとっては聖地巡礼の地でもあるわけですが、案外、拓けた場所だなと思いました。無理もありません。大江さんがそこで少年時代を過ごしたのはずっと昔のことでしたから。その時に大江という表札がかかった家も見つけましたが、どなたか親族が住んでおられたのでしょうか。ちょっと前に改築されたようで、かなり立派な町家だったことを覚えています。もう何十年も前のことなので、今はどうなっているのかな。

大江健三郎と並んで高校生の私が愛読した作家の一人が三島由紀夫でした。三島が切腹というセンセーショナルな形で自死した(学生を道連れにしたので情死だったという人もいますが)のは私が大学一年生の時でした。1970年の大阪万博の閉幕とともに突然勃発した、まさに驚天動地の大事件でした。その時の記憶は50年以上経った今でも鮮やかです。その衝撃が消えないせいか、事件後に出版された、三島の評伝や三島論のたぐいを数多く読んできました。今、私の書棚にある本だけでも、佐伯彰一「評伝 三島由紀夫」、猪瀬直樹「ペルソナ 三島由紀夫伝」、椎名和「平凡パンチの三島由紀夫」、奥野健男「三島由紀夫伝説」、橋本治「『三島由紀夫』とはなにものだったのか」、澁澤龍彦「三島由紀夫おぼえがき」、大澤真幸「三島由紀夫ふたつの謎」などがあります。そんな書棚に、今月、谷川渥「三島由紀夫 薔薇のバロキスム」が加わりました。文庫本書き下ろしという出版スタイルと書名に惹かれて、私にとっては未知の著者の本を読みました。著者の谷川さんは、私より数歳年上で、あの事件の時には東大在学中で美学を専攻していたそうです。この著書も美学者として見た三島論という体裁でした。谷川さんは、実在した生身の人間としての「作家」三島と、残された小説や評論・エッセーを通して浮かび上がらせた観念的存在としての「作者」三島を区別します。この著作は、「作者」三島を論じたものです。いかにも美学者らしい文章でなかなか刺激的な本でした。たとえば、三島が薔薇狂いだったという事などは言われて初めてなるほどと思いました。そして、薔薇の花は三島にとっては死の象徴でもありました。これらは、三島の断簡零墨まで読みこなした後でなくては、書けない文章だったでしょう。それにしても、三島の文章には、初期からずっと、老年への忌避と死への憧れが満ち満ちていた。ボディビルも剣道も、美しく死ぬための準備だったのです。もし、師だった川端康成ではなく、三島がノーベル文学賞を受賞していたら、三島は死ななくてもすんだのではないかとよく言われますが、谷川さんは、それでも三島は死んだだろうと書いています。ノーベル賞作家が自殺すればさらにセンセーショナルになるから。納得できる説です。

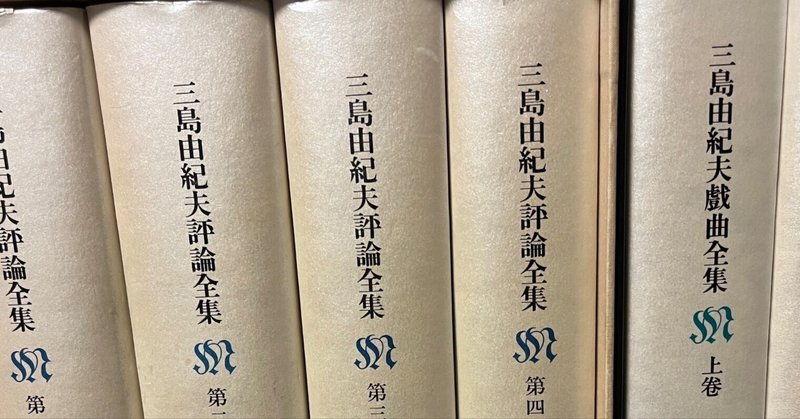

開高健はかつて三島由紀夫の文章を「ホンコンフラワーのジャングルだ」と評して、(今の若い人はホンコンフラワーと言っても理解できないかもしれない。ビニールで出来た人造花のことです。)「三島由紀夫は一に批評家、二に劇作家、三四がなくて、五に小説家」だと言いました。その戯言を真に受けた私は、高校時代から三島由紀夫の小説を愛読していたのにも関わらず、我が家の書棚にあるのは新潮社から出ていた「三島由紀夫評論全集」全四巻と「三島由紀夫戯曲全集」全二巻だけで、小説の全集はついに買うことがありませんでした。しかしながら、先月の「司馬遼太郎対話選集」の場合と同じような理由で、このせっかくの評論全集も戯曲全集も長らく積んどく状態になっていました。残りの人生が少なくなってきたこともあるし、そろそろこれらの本にも陽をあててやらなければというわけで、今月まず評論全集から読んでみました。再読のものもかなりあったので、ざっと読んだだけですが、今回初めて読んだ文章もあって、なかなか楽しい読書でした。

まずは第一巻。全巻の中で一番分厚い巻で、なんと1100ページ以上ありました。それも2段組で小さい活字がびっしり。広辞苑なみですね。まず目にとまったのは、三島の原文通りに旧字、旧仮名遣いで収録されていること。私の世代でも既に読みにくくなっているのに、新字だけで育った若い世代には辛いでしょうね。私にとっては、三島由起夫は同時代人そのものでしたが、こうして改めて旧漢字、旧仮名遣いで読むと、前世代の人だったんだなという気になりました。三島由紀夫は私の父親よりもずっと若かったんですがね。内容について書くと、この巻には断簡零墨を含んで、主に作家論と文学論が収録されています。実に膨大なものです。現在の私などよりもずっと若くして死んだ三島なのに、この量はすごい。それだけ彼にとって書くことが天職だったことと、日本で文学がまだ尊敬され栄えていた時代で、それだけの需要があったのでしょう。当時、三島由紀夫は文学界を越える文化的大スターでした。

ざっと読んだだけですが、私の興味の範囲で記憶に残ったことを以下に少し書いておきます。(引用は新字にあらためます。)三島由紀夫がSFの愛読者でもあったことは一部に知られていると思います。(ミステリは嫌いだった。)その三島が、私が敬愛していたレイ・ブラッドベリを三流の叙情詩人だと酷評した。それを知った当時、とても憤慨した事を記憶していますが、今回、その出典が雑誌「宇宙塵」への投稿だった事を知りました。SF愛好家の同人誌として有名な雑誌でしたが、三島はこんなところにまで書いていたんですね。もうひとつSFネタで書くと、三島がクラークの「幼年期の終わり」を、いやな後味の傑作と評したことはSFファンの間で知られていました。その文章が、晩年の文学論である「小説とは何か」にあることが今回確認できました。その他、この巻に収録されていて今回再読した「文章読本」などの文学論は、第一級の批評家としての三島の凄さを改めて実感させてくれるものでした。「薔薇のバロキスム」で初めて知った「日本文学小史」もこの巻に収録されていました。日本文学史を、「古事記」「萬葉集」「和漢朗詠集」「源氏物語」「古今和歌集」「新古今和歌集」「神皇正統記」「謡曲」「五山文学」「元禄文学(近松・西鶴・芭蕉)」「葉隠」「曲亭馬琴」を、それぞれの時代の文化意志を象徴する作品として通史的に論じようとする意欲的な構想でしたが、残念ながら、その自死によって、源氏物語の段階で中断されてしまいました。完成したものを読んでみたかった。意外なことに、三島は「新古今」よりも「古今集」の方を高く評価していた。その理由をもっと知りたかったですね。なお、「葉隠」に関しては別に「葉隠入門」というなかなか興味深い本が、この巻に収録されていました。

膨大な量の作家論についても書いておきましょう。まずは、三島由紀夫が最も尊敬していたと思われる谷崎潤一郎について。いくつも書かれている文章はすべて敬愛の念にあふれていますが、中に面白いものがありました。谷崎は他人の作品に関しては三流の批評家だったが、自己批評は超一流だったと言うものです。次は北杜夫。実は、高校時代の私が最も愛読したのは、大江健三郎でも三島由紀夫でもなく、北杜夫さんでした。北さんは三島由紀夫と親しくて、その結婚式に出席してくれた時の三島由紀夫の話を、いかにも北さんらしく面白おかしく書いた文章は今も記憶に鮮やかです。この巻には、三島側からその結婚式のことを書いた文章が見つかりました。三島としては珍しい、リラックスした気持ちの良い文章でした。母親の時代からの家族ぐるみのの付き合いだったんですね。次は丸谷才一。丸谷さんは、故人になった今でも、私が最も敬愛する作家・批評家の一人です。その丸谷さんはどうやら同年齢の三島のことがあまり好きではなかった。もともと英文学者で、小説家としては遅咲きだった丸谷さんが40代に入ってから「年の残り」で芥川賞を受賞した時、三島由紀夫は選考委員の一人でした。三島は丸谷さんの小説に二重丸をつけています。その時の選評に、三島はこんな事を書いています。「最後まで残った二作『年の残り』と『三匹の蟹』で、委員たちの票は二つに割れた。私は『年の残り』のはうを買った。前作にもよく出ている、ペダンティックなところはあり、いかにも花のない作家であるが、今度の作で何かを確実に把握したといふ感じがある。」いやあ、大庭みなこさんとの比較だとしても、「花がない」と書かれた丸谷さんはその時どう思ったでしょうね。こんな風に引用しているときりがありませんが、最後にひとつだけ。これも私が敬愛する戦後派の小説家であり批評家でもあった大教養人、中村真一郎さんについて。中村さんの小説「夜半楽」を推奨する文章です。「この小説において(略)今まで中村氏の小説の中で、われわれを閉口させた要素はすべて放逐された。中村氏の批評精神が本当の自己批評に成功したのである。文章の上すべりも、比喩の常識的な甘さも、女性に関する好意的誤解も、過度のペダンティズムも、軽井沢趣味も、堀辰雄の亡霊もすべて姿を消した。もし『菜穂子』の作者が『夜半楽』を読んだら、嫉妬を感じたにちがいない。」さて、これを読んだ中村さんは、その時どう思ったんでしょうね。すくなくとも喜んだはずはない。三島由紀夫はこんな批評を書く人でした。意地悪だし、実に面白い。

次は第二巻。これも1000ページを越える大冊でした。収録されていたのは、「私の遍歴時代」や「太陽と鉄」から、自衛隊でばらまいた「檄文」、さらに辞世の歌までも含む第一部(私記)と、第二部(日記)(紀行)に分類された数々の文章です。いずれも生身の「作家」三島の全貌をうかがい知るための基本的な資料となる文章が一堂に会していました。三島研究者にとっては必読の巻。ざっと目をとおしただけですが、今となっては懐かしく、どれも興味深い文章ばかりでした。たとえば、三島はニューヨークやロンドン滞在中にもボディビルのジムに行っていたようなのですが、ロンドンのジムで裸体になった時、体操選手かと尋ねられたと嬉しそうに書いています。いちいち引用しているとキリがないので、ここでは自身の見合い結婚について三島が語った「私の見合結婚」という文だけを引用しておきます。三島は著名な日本画家だった杉山寧氏の長女で、まだ大学に在学中だった瑶子さんと30代で結婚しました。見合結婚をするというのは、三島自身の希望だったそうです。どうして見合結婚がよかったのか。三島はこう書いています。「結婚適齢期で、文学なんかにちっとも興味をもたず、家事が好きで、両親を大切に思ってくれる素直なやさしい女らしい人、ハイヒールをはいても僕よりも背が低く、僕の好みの丸顔で可愛らしいお嬢さん。僕の仕事に決して立ち入ることなしに、家庭をキチンとして、そのことで間接に僕を支えてくれる人」、そういう理想的な人は見合でしか見つからないと彼は考えたのでした。現在のフェミニズムの時代には、心ではそう思っていても、こんな事を堂々と口にできる男はもういないでしょうね。やはり三島由紀夫は古い世代の人間でした。それにしても、三島は身長のことを気にしていたんですね。これは、実際に三島と出会ったことのある谷川渥さんも書いていますが、筋骨隆々の写真のイメージとは違って、実際の三島は平均よりも短身で小柄な人でした。確かに、体操選手の体形だったんですね。

第三巻は約900ページ。第一部(文明論)と第二部(演劇論)を収録しています。開高健も言ったように、三島由紀夫は劇作家としても超一流でしたが、芝居の世界に疎い私は、「黒蜥蜴」を唯一の例外として、三島が関係する芝居を観たことはなかったので、デビュー当時の坂東玉三郎を評した文章などを除いて、演劇に関する膨大な文章の数々にはさほど興味を持つことができませんでした。ですから、この巻では、「不道徳教育講座」や「文化防衛論」などの懐かしい文章を含む、(文明論)のパートを主に読みました。ひとつだけ、演劇論のパートから紹介しておくと、今回初めて読んだ、まだ20代だった時に三島が書いた「日本の小説家はなぜ戯曲を書かないか?」という文章が面白かった。いかにも三島らしい論理的な文章で、13項目にわけて、日本の小説家が戯曲を書かない理由を書いています。どれもなるほどとうなずくしかない理屈ですが、最後の結論として、日本の小説家にはろくな戯曲が書けないからとあったのが、さすがでした。さて、(文明論)のパート。かなりの数の文章が収録されていますが、いずれも、出版社の注文に応じて書いたような文章が多いので、今あらためて読むべき文章はありませんでした。ただ、最晩年に書かれた自衛隊に関する論文。自衛隊を国土防衛軍と国連警察予備軍とに分けよという主張は重要だと思うし、東大全共闘の学生たちとの討論の後に書かれた文章は、三島の真摯さを実感させて、今でも読むに足るものだと思います。

最後の第四巻は約800ページ。第一部(芸術論・スポーツ)、第二部(人生論・恋愛論 他)に分類された、文字通り、断簡零墨と言っていいような文章が数多く収録されていました。まあ、三島ファンや三島研究者以外は、今更わざわざ読む必要はない文章ばかりなわけですが、読んで見ると、そこはさすがに三島由紀夫ですから、ほんの軽い文章でもそれなりに面白い。例えば、私のような大阪人には懐かしい女性であるイーデス・ハンソンさんについて、三島がかなり長い文章を書いていたなんて、ここで初めて知りました。イーデス・ハンソンさんは、大阪弁を話す金髪美女として、関西で有名だったタレントで、SF作家・半村良のペンネームの元になったとことでも有名です。彼女は文楽の人形遣いと結婚した(その後離婚)ので、歌舞伎や文楽を愛した三島の視野に入ったのでしょう。そんな風に、これはこの全集すべての巻について言えることですが、三島研究などと肩をいからせずに気楽に読むと、懐かしい時代を思い出させる文章の宝庫だなというのが感想です。これからも、時々、拾い読みしてみましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?