東京で起きていることは夢か現実か

今日は日本のことを書きます。東京をとても心配していますが、見聞きする惨状とオリンピックの熱狂とのギャップが大きすぎて、私自身よくわからなくなっています。これは悪夢なのか、それとも現実なのか…。

読んで胸が詰まった…医療にアクセスできない東京の現実、あまりにも残酷すぎる。まともに息が吸えない苦しみは、子どもたちの喘息発作で見て来たからよく分かる。これでパラリンピックやるとか子どもに観戦させるとか、全くあり得ないでしょう… https://t.co/ayUTYEs0GS

— 長塚かおり 🇲🇾マルチリンガル教育 (@kaoremix) August 20, 2021

私は親族が東京、神奈川、千葉に住んでおり、先日その一人の仕事先で感染者が出て「濃厚接触者」となり、発症を恐れる不安な日々を過ごしているのですが、その実情は親族の話とネット情報でしか推しはかれません。

東京の医療体制は逼迫している?

1週間前の東京医師会の記者会見では、驚くべき医療の逼迫状況が語られました。でも実際は普段通りの生活を続ける人が多いとも聞きます。個々で事情は違うだろうし、私には確かめようもないのですが、もしやこの逼迫状況をご存知ない方もいるのでは?という一抹の不安もよぎります。

この会見では会長の「イベルメクチンを取り入れよ」発言が話題になりました。部分的に切り取られていますが、その他にも「抗体カクテル療法」「血液検査で重症化の予測」など有益な解説もあったので、私自身の備忘録として一部サマリーで書き起こしておきます。(お時間ある方は、フル視聴をお勧めします)

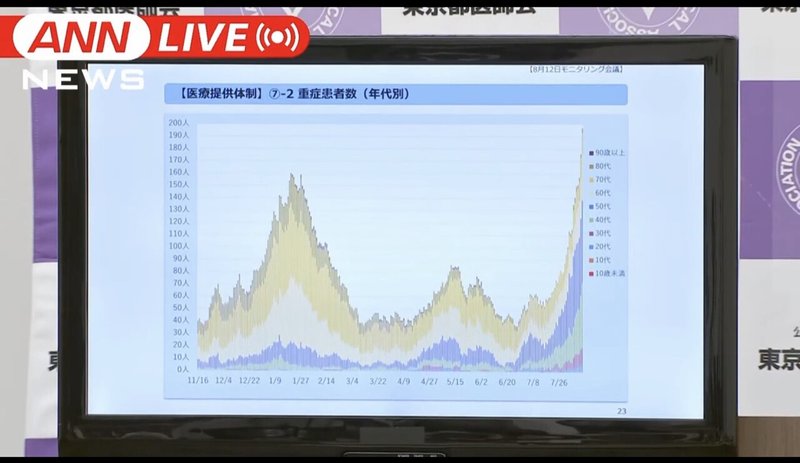

1. 重症患者数(年代別)

東久留米市にある東京都医師会 尾崎会長のクリニックでは、8月11日(水)に発熱外来の16人がPCR検査を希望。その内11名に実施し、7名が陽性。

都内全域で見ても感染者の年代は40-50代、中高生、大学生など幅広く「夜出歩く若者だけの罹患ではない」と強調したい。家庭内感染で濃厚接触者ということでも無い、との事。

2. 検査陽性者の療養状況

会見時点の東京では、入院待機者と自宅療養者で32,000人。中等症でも入院キャパが無いため、重症化を防ぐ策が何より大事。

3. 抗体カクテル療法について

マスコミ等で話題になっている「ロナプリーブ」は抗体カクテル療法と呼ばれ、これは発生から7日以内の軽症者に有効、病院内での処置が必要。

軽症〜中等症が自宅療養とされ、重傷者ですら入院できない現状では、有効な手段といえない。かかりつけ医では対応不可、体育館や大きな場所などが必要。

4. 重症化の診断ができる血液検査

陽性が発覚した初期段階で血液検査を行い、インターフェロンラムダ3、CCL17、を用いることで患者が重症化するかどうかを診断できる。保険適用されており、重症化予防策に利用可。この診断結果を抗体カクテル療法に繋げるのがベターだが、それには設備と人員確保が必須であり費用面も課題。

5. イベルメクチンについて

医療が逼迫している有事の状況、かつ抗体カクテル療法は初期段階のみ有効で、現状は受けられない可能性もあり。ならば、経口で重症化が抑えられる薬として「イベルメクチン」の適用が現実的ではないか。

治験段階で議論の余地はあるものの、さまざまな方面で「有効」という報告がかなり出ている。コーワ製薬が治験予定で、東京都医師会も協力体制。有効性を検証しながら、ここまで患者数が増加している現状で緊急使用的に使えないかと考える。

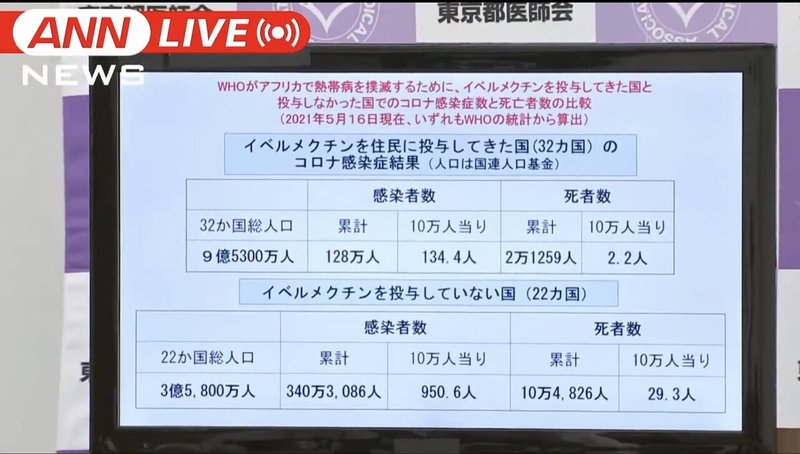

5-1. アフリカでのイベルメクチン

フィラリアによる失明予防にイベルメクチンを“年1回“投与しているアフリカで、コロナ発症率が非常に低い。

結果として明らかに差があり「全く効かない」ということは無いのでは?副作用はほぼ無く、費用も安価。治験と並行して、逼迫状況下では使用しても良いと考える。

6. 東京都医師会から政府への要望

コロナ以外に通常の患者もおり、医師は手一杯。政府は明確な戦略を示してほしく、以下を要求する。今やほとんどの自治体で実行再生算数は1を超え、災害は全国規模。

・新たな政策を出す、仕切り直し、デルタは従来株と違う

・40-50歳代が重症化しているので、この年代にワクチン優先すべき

・マスクは不織布、人との距離、食事しない、密にならない

・持病持ち、喫煙者、BMI30以上が重症化

・夜間の活動人口は40-60代が多く、若者だけではない

7.救急車が医療機関にたどり着けない

現在、救急車搬送の130〜140件/日が医療機関にたどり着けない状況。

※たどりつけない状況とは

①20分以上搬送に時間がかかる、または

②医療機関5件以上に電話しても受け入れ先が決まらない

通常は1日30件程度で、4倍以上。これは異常事態といえる。5時間以上探すケースが20件を超える日もあり、もともとコロナ患者の受け入れ機関は限られ、機能不全状態。完全にキャパを超えている。

8. トリアージが必要な状況

感染者数は全国で3万人を超え、多くの医療機関がキャパ超え。1日千人増の計算になり、集計などの処理も追いつかない。軽症でも4日目以降に急変のケースが多く、自宅療養の「見守り体制」が追いつかず、重症化や死亡のケースも。

40-50歳が増え、エクモの数が増えている。治療にも“患者の体力“が必要。通常児なら不要なトリアージが必要になっている。

感染に関しては制御不能の状態

医療提供に関しては重篤な機能不全の状態

9. デルタの強い感染力

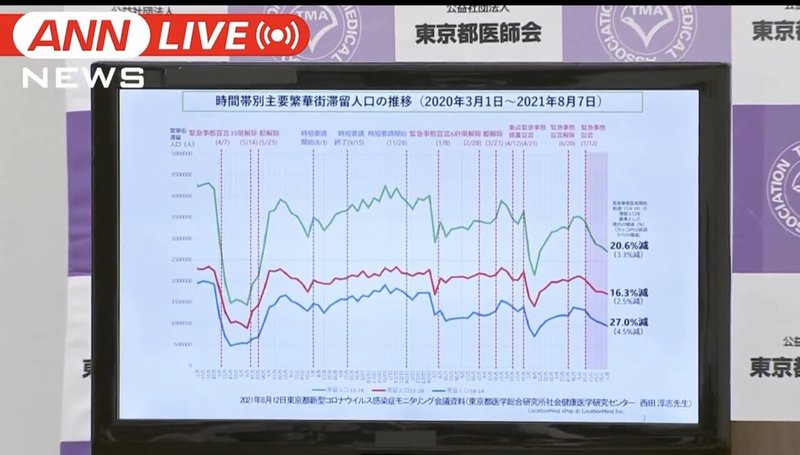

繁華街の滞留人口が減っても、感染の下がり幅が低い。これは、滞留人口の減り幅が低いことに加え、デルタの強い感染力が影響しているとみる。

若者の夜間外出が取り沙汰されるが、40-60代の方が夜間滞留人口は多い。

けれど感染者は15-39歳が多い。これは(あくまで推測だが)

高齢者は危険意識が高い?(SOP意識)

若者は密度合いが高い印象?

明確な答えは不明だが、どうか1人1人が考えて欲しい。

10. 感染を防ぐには?

東京都は制御不能、災害レベルである

自分の身は自分で守り、他人に移さない。感染箇所は、

家庭内:60%

職場とその他:40%

3蜜を避ける

2m以上の距離、マスク必須、

ワクチン

テレワーク必須

職場の談話室で気の緩み(食事、タバコ)

感染が考えうる場合、家庭内でも別に食事、家庭内でもマスク着用を推奨

発症後10日で無症状なら出社してOK(えっ!?)

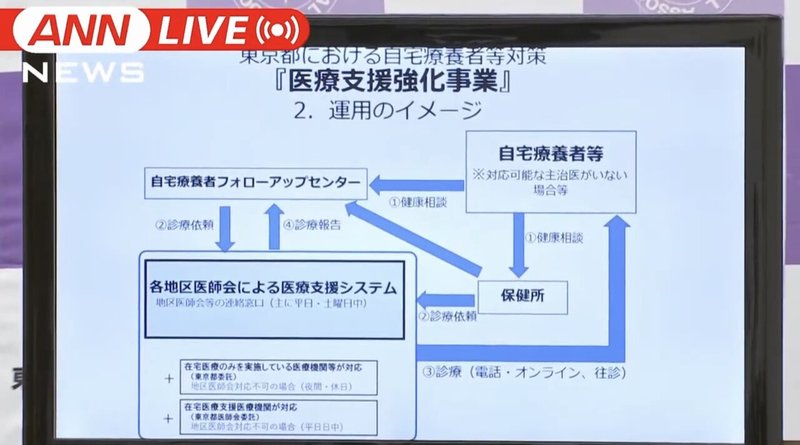

11. 自宅療養者への対策

委託事業として都から受けている「医療支援強化事業」

在宅医療支援機関にも委託(医師会ではさばききれない為)。

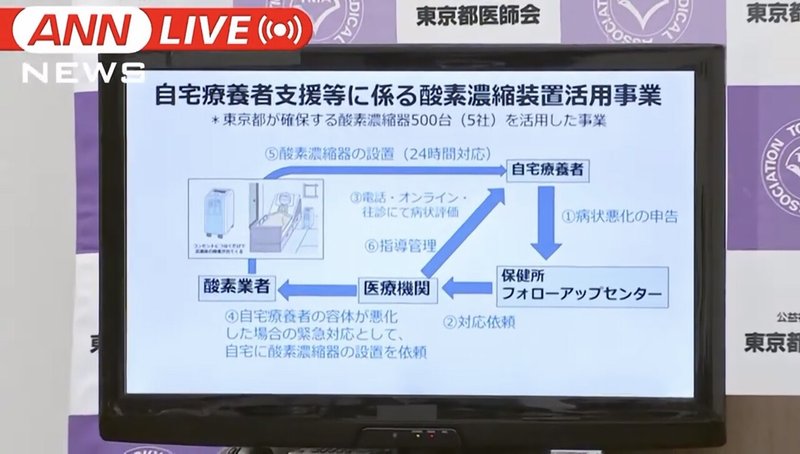

12. 酸素濃縮装置活用事業

13. 救急車の「たらい回し」

中等症までの指定病院に勤務する大坪医師からの現場報告。

・入院の87%が60代以下、内30-50代が80%(若く、健康だった人が大多数)

・入院時にはすぐ酸素吸入が必要、肺炎、自力で車から降りられない人も

・救急車で搬入されてくる人は酸素吸入が最大限に必要な状態

中等症までの病院なので、重症化した場合は通常ならICUのある高度医療機関へ転院させる。第3波までは遅くとも2日後には転院できていたが、それが今は難しい。

連休前、30代が救急車で6時間待ちの末に搬送されてきた。その時点ですでに重篤。要ICUだが、高度医療機関からは「調整不可」「100人以上同じ状態の人が待っている」という返答。ICUへの転院はできないものと覚悟して診療に当たっている。

14. 患者からのメッセージ

・医療にアクセスできない不安から死を覚悟、入院できて心底安心した

・不安なら早く検査を受け、元気でも油断しないで欲しい

・無理しないこと、会社にも休むことを理解して欲しい

・熱が下がらず保健所にも電話が繋がらない不安

・病院に受け入れを拒否される苦しさを知ってほしい

・懸命に仕事を頑張ってきたが、家族に心配をかけ、このまま死んら自分の人生は何だったのか?

15. 24時間の見守り体制について

国が3500の医療機関に協力体制を要請し、協力できる人施設は最大限している。ただ、医療機関ではコロナ患者と一般患者の動線を分け、専門知識のある人が対応する必要があり、どの病院でも受け入れられる訳では無い。

動線、病床スペース、人員は限界。マスコミは医療機関を責めず、国を責めて欲しい。

***

2時間におよんだ会見内容は複数紙の状況とも一致するので、やはり現実なんだろうな…と思います。夢なら良いのに。

ただ、別角度からの話もあるようなので、貼っておきますね。

ここから先は

マレーシアから世界とつながる|グローバル視点の子育て

多様性のマレーシア🇲🇾ペナン島から「マルチリンガル教育」「グローバル視点の生き方」「子どもの好奇心・主体性・思考力」をキーワードにお届けする…

読んで下さってありがとうございます。スキ♡や、シェア、サポートなどにいつも励まされています!