人生のすべてに意味がある

12月11日、今年は暖冬なボストンにようやく雪が降った。

半日ひきこもっていた図書館から出てきたら、空も地面も白くなっていた。

今年初めて降った雪の上に足跡をつける。

他の人がすでにつけた足跡も、どこかへ続く…

このnoteはTHE COACHというコーチングスクールの仲間たちと綴るマガジン「Advent Calendar冬_2022」の一つである。

今回のマガジンの特徴は、一緒にマガジンを書く仲間へ一つキーワードを贈り、別の仲間から一つキーワードを贈られること。

私が贈られたキーワードは「急がば回れ」。

このキーワードは本来の私のせっかちな性格とは相反するキーワードなのだけれど、夏にnoteを書いたときからこの半年間を振り返って、自分は「熟成させることを学んだのだな」とピンときた。

THE COACHで習得する、自分と向き合い全体性を回復するための「Integration Journey」という考え方を元に、半年間を振り返りたい。

↓先週のstand.fmでも音声で話しているので、文字ではなく音声で聴きたい方はこちらから!

自分の直感を信じることしかできない授業選択期(旅立ち〜出会い)

8月から9月にかけて教育大学院での授業を選んでいた時期、私は今までの人生の中で究極に自由だった。

大学や仕事を選んだときは「誰かの期待に応えなきゃ」「かっこいい自分でいなきゃ」「稼いで自立しなきゃ」など色々な「〜せねば」が渦を巻いていたと思うのだけど、教育大学院へは「ひとりひとりが好奇心を追究して社会で輝くための生徒主体の学びとはどんなものだろう?」という問い一本だけを温めてやってきた。

今人生の中で究極に自由。直近大学院で勉強すること以外、1年後にどこで何をするかまったく決まっていないし、今のところ逆算もできない。

— Manami Wada | 教育大学院&コーチング (@manamiedu) September 20, 2022

でも未来に囚われていないと、逆説的に日々の選択は自分の直感という一本道しかないと気づく。

この一本道は私をどこに連れて行くのだろう?という人生の実験。

教育でのキャリアだけでいうと2年半だけれども、この問いは中学生の頃から考えてきたものなので、この問いだ!というところには確信があった。

そして今までこの問いについて断片的にしか周りとコミュニケーションが取れなかったのだけれど、ハーバード教育大学院で「Deeper Learning」という概念を得て、この問いにも初めて全体性が与えられたような気がした。

環境は揃った、のでここからどう歩んでいくかである。

将来について何の見通しも立たない授業中間期(試練〜成長)

自分にとって大学院生活は天国だ。

毎週課題があって休みはないのだけれど、とても幸運なことに人生で初めて「人間関係や作業が大変で朝起きたくない」と思ったことがない。

日本ではお布団大好き人間だった私が、自然に6〜8時台に起きている。

何が天国かというと、自分の興味がある問いを、自分が好きな方法で追究できていることだと思う。

たくさんの本や論文を読むこと、色々なバックグラウンドの人とフラットに議論すること、考えたことを文章にまとめること。

この具体的な毎日の過ごし方が好きなのだ。

「お金ないのきついから、永遠に勉強をしたくはない」と言っている同級生もいる中で、確かにもう少し美味しい食事が食べられたりゴキブリが出ない家に住んだりしたいなとは思うけれど、華美な職場、食事、住まいのために、利益を追って他人に指示されたり指示したりするのは私の一番の理想ではなかったんだなと実感した。

「経済活動をして自立しなければいけない!」という「せねば」が抜けてくると、自分がやりたいことを継続してできるためにはどうすればいいか?というせっかちで未来志向の自分が出てくる。

そこで考えたのは、博士課程に進学できないかということだった。

自分は一度決めたら絶対やりたいタイプなので、博士課程にいる先輩方にお話を聞かせてもらったり、博士課程についてのセッションには出来る限り参加したり、研究所でのインターンを探したりした。

けれども人生の中で初めて、一旦先延ばしにすることにした。

一番の理由は、海外の大学院は出願するときに推薦状が必要なのだけど、秋学期の途中ではまだ推薦状をお願いできるような関係を教授と築けていないと感じたからだ。そうして進学している自分が想像できなかった。

今まで人生を最短距離で進んできたのは「若いうちに子どもがいた方がいい」という「せねば」も関係していたと思う。

大学卒業も仕事についても、ずっと早く一人前になりたいと思っていた。

でもその「せねば」も取っ払ったら?と考えたときに、こうして自分が生涯かけて取り組みたい問いや日々の活動を見つけたのだから、それを急いで消化せずに、熟させてもいいのでは?という気持ちも湧いてきた。

そういうわけで、秋学期の始まりと終わりでは5月以降の予定が見えないという結論においては何一つ変わっていない。

でもそこに至るまでに、日本に戻るのかアメリカに残るのか他の国に行くのか、研究するのか実践するのか、大学院に出願するのかしないのか、など本当に色々なことをぐるぐるして今の場所に戻ってきた。

熟成させることの大切さに気づいた期末課題期(帰還〜日常)

悩みを熟成させつつ、本当にこれでいいのかという焦りもありながら、訪れたのが12月からの期末課題期だった。

私は秋学期の授業も教授もすべて大好きで推しなのだけれど、自分の問いの性質上、2つの期末課題に命を燃やしてきた。

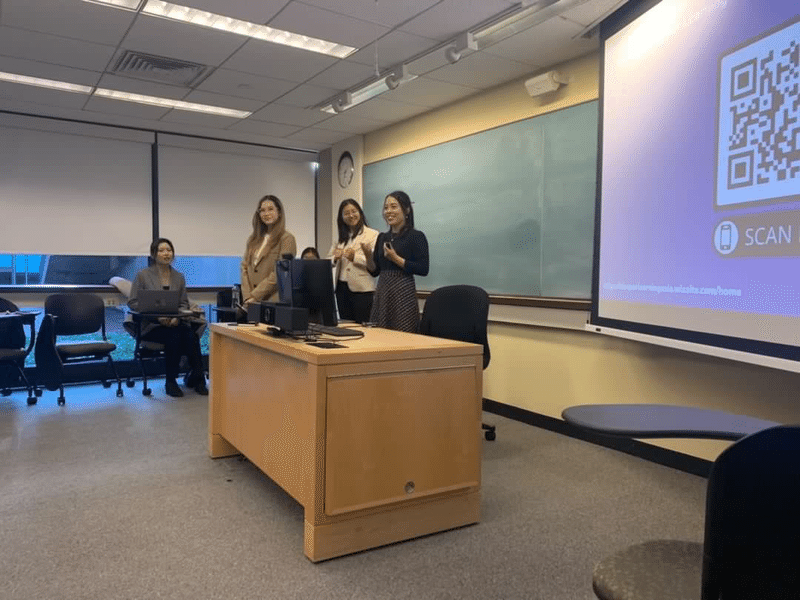

秋学期の授業はすべての期末課題が終わったら個別にnoteでも振り返りたいと思うけど、1つは「Deeper Learning」のプロジェクト発表。

「アジアの教育で生徒の主体性を尊重するの難しくない?」

そうSlackで問いかけたら集まってくれた中国・韓国・ベトナムの生徒と一緒に、毎週木曜日19時から集まって試行錯誤した。

途中、教授やティーチング・アシスタントの博士課程の学生から「テーマが野心的ではないか?」「一つの国に絞った方がいいのでは?」など色々なアドバイスをいただいていた。

でもアジア全体でのナラティブをつくることをこだわり抜いて、発表後に教授や他の生徒からたくさんのコメントをもらって感動した。

このときに初めて「急がずに熟させて良かったな」と心から思えたのだ。

今なら「この問いをやりたい!」という気持ちが先回りするだけでなく、本当にその問いに向かって頑張れるのだという実績を胸に、推薦状をお願いするイメージが湧く。

人間はすぐ将来を描きたくなってしまうが、目の前のことに取り組むことで開かれる道があるように感じる。

もう1つは、この3日間書いていて先ほどやっと提出できた「Democratic Schools」についての振り返りペーパーだ。

この授業の教授、そして訪れた学校も人生が変わるような体験だったのだけれど、さらにこのペーパーを書くことで自分が今までやってきたことをすべて振り返ることになった。

同時にこの留学は、自分自身の旅路を取り戻すプロセスでもあります。

海外の大学に行ってみたいなという気持ちがあったものの押し通そうともせず、合格した大学の中から(大学院と比べると)深く考えずに進路を決めた高校生の私。

教育業界のチェンジメーカーを参考にIT業界に就職してたくさん学ばせてもらいつつ、なぜそこにいるのか聞かれるとうまく説明できないし、どこかもっと人と本音で話し合いたいと思っていた私。

念願の教育業界で働きながらも、自分の帰国子女のアイデンティティと向き合い、もう一度グローバルな仲間と多様性に溢れる場をつくりたいと思ってしまった私。

オランダの学校で学んだ自分、日本の大学に進学して政治学を専攻した自分、ITと教育にビジネスから関わった自分、コーチングを学び提供している自分、そこでの経験や人との出会いをすべて込めて、先ほど書き上げた。

もしかしたら皆さんにも手を取っていただける形になるかも…?しれないので、熱い想いが届くと嬉しい。

贈っていただいたキーワード、「急がば回れ」。

1月から春学期を迎える中で、この後どのくらい回るのか、何かを実行しに行くのかは未定だけれど、ここまでの自分の足跡を信じてこれからも良いご縁を引き寄せていきたい。

まだ期末課題が2つ残っているのでそれを仕上げ、noteで秋学期の授業の振り返りをして、さらにパワーアップした形で春学期に臨みたいと思う。

最後に、今回もマガジン「Advent Calendar冬_2022」を企画してくださったまーさん、りみさん、本当にありがとうございます。

そして思ったより長文になってしまったこのnoteを最後まで読んでくださった皆さんも本当にありがとうございました!

このnoteやホームページなどでお待ちしています。

すべての人が組織や社会の中で自分らしく生きられるようにワークショップのファシリテーションやライフコーチングを提供しています。主体性・探究・Deeper Learningなどの研究も行います。サポートしていただいたお金は活動費や研究費に使わせていただきます。