ケアワーカー・ライターを経てマーケターになって感じた違和感の正体

わたしは現在の職場にライターとして入社し、今はマーケターをしています。

入社時も所属は「マーケティング」でしたが、データ分析や広告運用は別チームの領域。オウンドメディアやメールマガジンの数字は扱っていたものの、基本的には記事制作に集中していました。

事業にとって、情報発信が大事なのは誰もが承知。

でも費用対効果が合わないときもある。

それでチームはいったん解散しました。

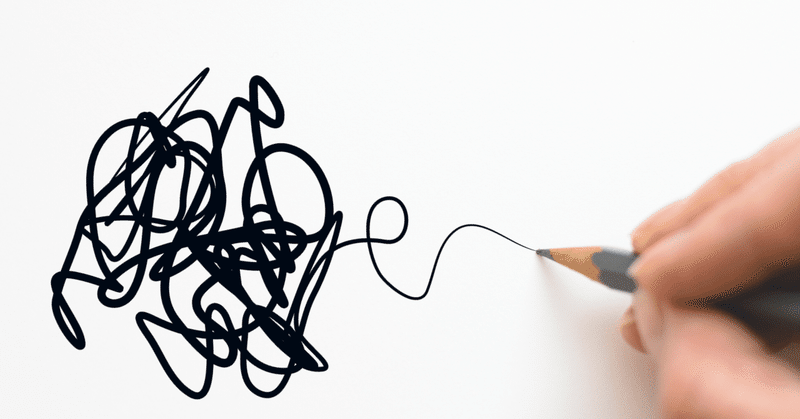

流されるようにマーケターになったのですが、ずっと、もやもやする違和感を抱えていました。

単純に「数学受験を捨てたド文系が、理系にも広げなければいけないから」と思っていました。

理系の大学、または大学院まで行き、研究活動をどっぷりしてきたメンバーも多かったから。

でも、それだけではなかった。

このたびSHElikesのブランディングコースを受ける中で、ようやく違和感の正体に気付きました。

違和感の正体は暴力性だった

それは、マーケティング用語の由来が「戦争・軍事用語」ということ。

少し古い記事ですが、以下参考。

すでにご存知の方も多いと思います。

ライター時代から「ターゲット」や「戦略」などを当たり前に使っていましたし、今も使っているのですが、ようやく腑に落ちた思いです。

これは自分にとって大きな気付きで、

言葉が共感を生み、心を動かすと信じている

言葉そのものや折々の人間の感情を大切に扱いたい

言葉を通じて信頼関係を築きたい

といった信条を持つ私にとって、その強すぎる暴力性やおこがましさ、なんとなくの上から目線に違和感があったのだと。

また、顧客を数字の1と捉え、その人らしさが消えてしまうことにも、どこか冷たさを感じていました。

これはわたしのファーストキャリアが介護だったり、ライター業務で1対1のインタビュー取材が多かったり、子育て中だったり、とにかく生身の、多様な人の生き方や感情に触れている背景があるからだと思います。

「1」といっても、この世に同じ人は誰もいません。

今は多様性が増しているので、なおさら感じます。

もちろん、良いと思うことを世に広めるには「マーケティング」の思考やテクニックが必要なので、無碍にはできません。

さらに、わたしは入社時に「これは本当に顧客のためになっているのか」を徹底的に考えたほうが良いと、当時の上司・仲間に教わりました。

事業会社なので事業優先とはいえ、自分の企画を中立的に考えてみること。

ですので、今の仕事が大嫌い!絶対イヤ!というわけでもありません。

でも、わたしは、時々やさしさやぬくもりを、ダイレクトに感じたい人間なんだと気付きました。

絶妙なバランスでやさしいマーケティングをしたい。

純粋にそう思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?