『教育オープンレター(奈良教育大学付属小不適切授業問題関連)』を解体してみる。

『オープンレター』を知っているかい?

まあ、知らない人は多いだろう

何らかの社会変革を求めて、えらいどころの学者先生達が呼びかけ人になって、学者先生達に賛同を求めていくという、一種の署名集めであるが、表向きの「~をもとめる」みたいな穏当なものであることはなく、「言論封じの圧力」や「キャンセルカルチャー(異なる意見を言う研究者の排除)」となってしまうことが多いようだ。

オープンレター「女性差別的な文化を脱するために」

本邦SNSで「オープンレター」を検索すると場合、「呉座勇一-北村紗衣騒動に続くオープンレター運動」がヒットするかもしれない。

いろいろ削除されてもいるのでちょっとつかみにくいが

①歴史学者の呉座勇一氏が、ツイッター(現X)の鍵アカで発言したちょっとした悪口を

②謎の人物が、悪口の対象(英文学者の北村紗枝氏)に伝えた。

というところから「ハラスメント!」主張の炎上が始まり

③呉座勇一氏が大河ドラマの歴史監修を降板する事態に…

④そして、オープンレター「女性差別的な文化を脱するために」というものが発出され、

⑤さらに炎上は続き、いくつかの法廷闘争が勃発は2024年の今も続いている。

もっと知りたい方は小山(狂人)氏の下記をどぞ。

実際どのくらい賛同者がずらずら並んだか…は、天羽先生が記録してくれている↓

1300人以上の人、主に人文学者が賛同している…

このオープンレターは、本文がツッコミどころ豊富である。下記にツイキャスで解説したときの図解がおいてあるのでよろしければどぞ。

トランスジェンダーへの対応をめぐってのオープンレター

2019年には二つあった。

ひとつは東大有志によるもので

もう一つはフェミニスト団体によるもののようだ。

いずれも、トランスジェンダーに関する言動封じのような気がする。

どうも人文学方面で、ジェンダー問題や差別問題絡みで起こることが多いようだ。

教育オープンレター「ゆたかな教育HP」にツッコミを入れてみる。

さて、2024年3月「教育オープンレター」とでもいうようなものが発表された。

下記の奈良教育大学付属小学校の不適切授業問題の報道を受けてのものである。

学者がずらっと並んで、なにかを訴える…といった形ではあるので、やはり「オープンレター」の一種だろう。

個人をターゲットにしたものではないが、これはこれで「言論封じ」の煙幕要素がたくさん含まれた構造になっている。

呼びかけ人は下記の方々である。

植田健男(名古屋大学名誉教授)折出健二(愛知教育大学名誉教授)鹿毛雅治(慶應義塾大学教授)勝野正章(東京大学教授)川地亜弥子(神戸大学准教授)片岡洋子(千葉大学名誉教授)小国喜弘(東京大学教授)小玉重夫(東京大学教授)子安潤(中部大学教授)澤田稔(上智大学教授)清水睦美(日本女子大学教授)高橋哲 (大阪大学准教授) 中嶋哲彦(愛知工業大学教授)中村雅子(桜美林大学教授)広田照幸(日本大学教授)

本田伊克(宮城教育大学教授)松下佳代(京都大学教授)

なかなか錚々たる肩書が連なっているが、今回はこれを分解していこうと思う。

そもそもタイトルが巧妙である。

『ゆたかな教育』とある。

『教育課程の創造的実践を通じたゆたかな教育の実現を求めます(緊急声明)ー奈良教育大学附属小学校に対する報告書をふまえてー』

これは、「ゆとり教育」と同じ手口ではないだろうか。

ゆとり教育(1997年指導要領改訂 2002年完全実施)の時には「じゃあ、子どもたちにゆとりがなくていいというのか?」という、脅迫的な裏メッセージ戦略が組み込まれており、個別の内容(①教科内容の削減 ②観点別評価の導入 ③総合的な学習の時間の導入)の検討を阻む仕掛けであった。

今回のモノも、批判を加えようとたら「じゃあ、ゆたかな教育が実現できなくてもいいのか?」という裏メッセージ構造は内包されている。

強調される「大綱的基準」

教育課程の編成を行う主体は学校です。学習指導要領は、細部にわたって教育課程や教育実践を規定するものではなく、大綱的基準です。

実はこれ、ちょっと誤認を誘う文章である。

小学校学習指導要領を見てみよう。

『必要となる教育課程の基準』を『大綱的に定めている』のであって、

『大綱的な基準でしかないから、教育課程そのものを各学校の自由にしてよい』では決してないことに注意が必要だ。

ちょっと小学校でよくやる植物の栽培で考えてみよう。

朝顔の栽培と観察を学校の授業でやろうとした場合、南北に長いこの日本で、一律に時期を設定できるわけがない。夏休み前にある程度学校での観察もしたいから栽培期間はある程度欲しいとはいえ、寒くて発芽しにくい時期に種まきするのは望ましくないだろう。事細かに指導要領で学習順をきめてしまうのは愚の骨頂だ。当然そんなものは規定されていない。

もう一つ挙げよう。毛筆の授業でどういう字を書くか?そんなところまで指導要領で決める必要もないだろう。そういう部分は手本を用意する都合などで、臨機応変に学校で工夫して考えるべきところだろう。

実際の小学校学習指導要領を読んでみればわかるが、それほど事細かなことは規定されていない。(学習指導要領と学習指導要領解説はちがうので念のため)

とはいえ、あくまで「必要となる教育課程の基準」であり「大綱的」という文言があるからといって「教育課程編成権」を「教育課程策定権」にまで拡大解釈できるようなものではない。

「毛筆」を「筆ペン」で済ますというのを許容しろというのは、拡大解釈ではないだろうか?

文脈が変わる切り取り引用

「各学校がその特色を生かして創意工夫を重ね、長年にわたり積み重ねられてきた教育実践や学術研究の蓄積を生かしながら、児童や地域の現状や課題を捉え、家庭や地域社会と協力して、学習指導要領を踏まえた教育活動の更なる充実を図っていくこと」が重要です。これらは学習指導要領に明記されています。

確かに、「各学校が……図っていくこと」の部分は学習指導要領に書かれている。

だが、この部分はその前の文とペアの文であり、文頭の「また、」を省き「こと」でおわららせてしまって「が重要です」をカッコの外側にもってくると、文脈が変化してしまう。

「学習指導要領に書かれていることだから間違ったことはやっていない」という印象を誘導するものになってしまっていないだろうか。

以下原文を画像で引用する。

原文では、学習指導要領の性質とその役割の後に

「また、各学校が~図っていくこと『も』重要である」だ。

文頭の切り取りによって、段落前半の存在が類推しにくくなっているのも、あまり誠実ではない。

細かいところではあるが、意味が変化するような切り取り引用は、自分の都合のよい文脈への誘導ともとられかねないものだ。学者の書くものとしても、教育者の書くものとしても、よろしくないように感じる。

虎の威を借る…になっていないか?

こうしたことをふまえて、国立大学附属学校には、実験的・先導的な学校教育を行うことが期待されています(国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議資料、2016年12月5日付)。

ここで「有識者会議」という名称が出てくるが、上記資料は有識者会議の報告書でもなんでもない、文部省が作ったと思しき有識者会議向けの参考資料である。

当該有識者会議での報告書のほうでは、国公立大学付属学校における改善点として、今回の件で問題になった「ガバナンス不良」「教員の流動性の乏しさ」等の問題が挙げられている。

となると、この声明は、この有識者会議を権威として使いつつ、その報告書は無視するといった姿勢であるのでは?という疑念がわいててくる。

「文科省」「有識者会議」という権威で、主張の正当化をはかっているだけだけといわれても仕方ないだろう。

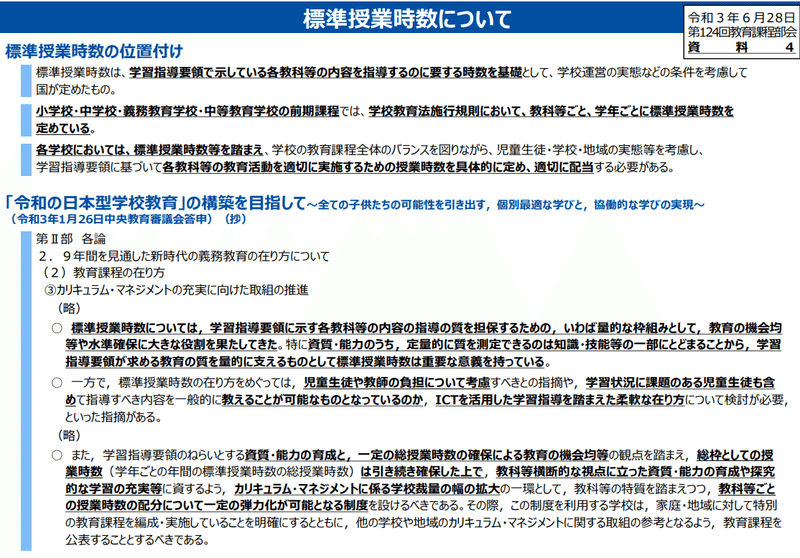

参考指導時数ではなく「標準授業時数」

報告書では、検定教科書関連書に基づく参考指導時数と比較した記述がされています。検定教科書は学習指導要領に基づいて編纂されたものですが、そこでの指導時数はあくまで一つの案です。学習指導要領そのものに基づいて、奈良教育大学附属小学校の教育課程を分析した場合に、報告書からわかる範囲でも、「社会に開かれた教育課程」「カリキュラム・マネジメント」「児童や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと」等、学習指導要領に示された観点から、積極的な評価ができる点を多く有していると考えられます。

「指導時数はあくまで一つの案」という見解は文科省はとっていないようだ。

文科省が使ってきたのは「標準指導時数」である。これは「公教育の水準」「教育の機会均等」を量的な枠組みから支える仕組みであり、全く逸脱が許されないものではないだろうが「参考」といった位置づけではないし、ましてや「案」などではない。

「とりあえず、学習指導要領という国の基準があるから、こと細かに親がチェックしなくてもそれほど逸脱したことはやらないだろう」というのは、公教育に対する信頼ポイントのひとつなのである。

カリキュラムマネジメントに係る学校裁量権の拡大の意味合いで、一定の範囲で、教科横断的に弾力的に授業時数の配分を動かせるようにする特例校制度もできている。こういった制度に乗ってきちんと申請されたものであれば、子どもを通わせる親の側が「知らぬまま」に課程内容が変更されていたといったことにもならないようになっている。。

「教育課程特例校制度」「授業時数特例校」「研究開発校」の三つの制度がすでにあって、実際に運用されている。

奈良教育大付属小の「教育実践」は、こういう制度を使わないで行われていたわけで、あえて庇う必要もないだろう。

『学習指導要領に示された観点から、積極的な評価ができる点を多く有している』

というのであれば、堂々とこういった制度を活用してやればよいのである。

とはいっても「道徳を全校集会でやったことにする」「朝の学活を職員会議の時間を増やすために”国語をやったことに読み替える”」は、認められないと思う。

特に後者は、児童が受けることができるはずの教育を「職員会議の時間欲しさに奪った」に等しい。授業実施報告の粉飾といってもいいだろう。

「学問的な検討が必要」と学者がいうのは、言論封じにしかなっていない

児童にも親御さんにも説明もせず、教育内容が学習指導要領から大幅にずれるものになっていたことと、ガバナンスが崩壊していたのは、報告書からほぼ確実であろう。

不適切・法令違反とまで言えるかどうかについては、教育法等の観点も含めた学問的な検討が必要です。

これは「学問的な検討」以前の問題である。

そこにあえて学者が500人も並んで「学問的な検討が必要」と述べ立てることは「学者以外は口を出すな」「不適切かどうかは学者が決めるべき」ということになり、権威で一般大衆の意見を封殺しようというものである。

賛同者は言論封殺の意欲があると疑われても仕方がないだろう。

学校・教師の創意工夫がゆたかな教育に本当に繋がるの?

不確定性が高い営みである教育に、試行錯誤は不可欠です。だからこそ、とりわけ附属学校では、教師が積極的に研究を行ってきました。その過程には、多くの研究者も関わってきました。その中で学校が主体となって編成する教育課程は、ゆたかな教育を実現する基盤をなしています。

授業研究熱心な教員がいて、その授業実践に関わり支援する大学の研究者がいる。

それは結構なことだ…といえるのは、その附属学校が、適切な手続きなく、児童や父母に適切な説明もなしに教育課程の「策定」にまで手を伸ばすようなことがないことはもちろんだし、いじめの隠蔽などをしない体制であることが最低条件だろう。

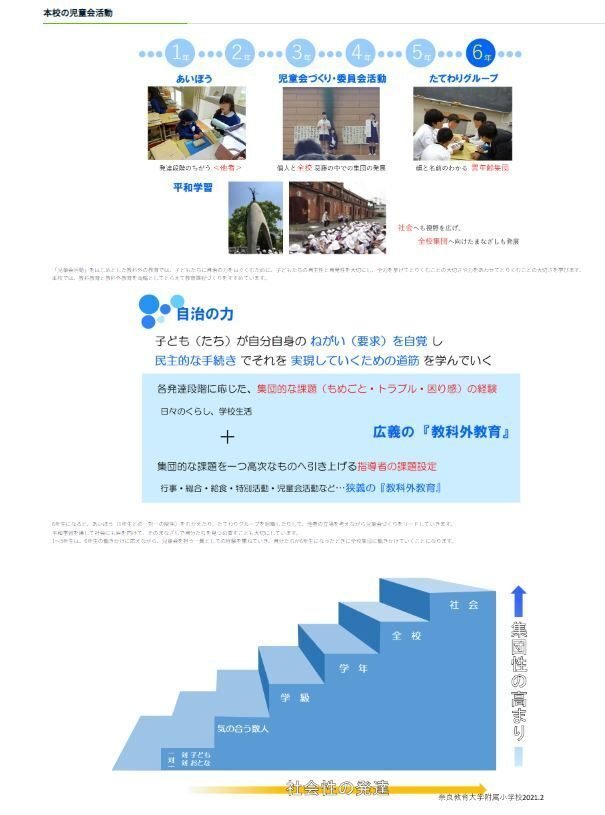

奈良教育大付属小の場合は、かつて批判も出た古めかしい「集団づくり教育」を濃厚に行っていた形跡もある。

そして、職員会議が最高議決機関という、1960-70年代の日教組全盛期の「職員室の組合分会化」を彷彿とさせる状況だったことも報じられている。

教科指導研究においていくら優れていてもガバナンスがガバガバで、「子ども」の安全を大事にしないのではその価値は無きに等しい。

前進するだけでいいの?

私たちは、/学校における教育課程の創造的実践を前進させ、多様な子どもたちにあった、よりゆたかな教育をしたいという学校・教師の/創意工夫を支援する政策、制度、行政を望みます。(※斜線は筆者が書きこんだもの)

この文、ぶっちゃけ修飾節がながい。

学者先生達は、教育実践家が多いほうが「教育実践研究に関する論文」をたくさん書けるのかもしれないが「創造的実践」が「ゆたかな教育」に結びつくとは限らないだろう

「ぼくのかんがえたさいきょうのしどう」になってしまっている可能性も当然ある。

そういったところの検証はされているのだろうか?というと、はなはだ謎である。

教育実践を扱う教育学者の論文は「過去の教育実践運動を位置づけなおす」「過去の教育実践運動家の視点を文献から読み解く」といったものは非常に多いが、実際の「指導の工夫」がどういった教育効果をもたらしたか、あるいは副作用をもたらしたか?についての研究は非常に少ない。

さらにいえば、学校での「いじめの機序研究」なんて、ろくすっぽない。

Ciniiで検索かけると「いじめ対策」の「実践報告」はなぜかでてくるが、機序についての分析仮説がないものが殆どである。

日本語は反語の世界なんだが…

奈良教育大学附属小学校でも、また同校に限らず全国の学校・教師たちも、安心して教育課程編成に取り組むことができ、子どもたちのための学校づくりができるよう、国立大学法人の運営および地方教育行政を所掌する関係者に、冷静な議論・判断を求めます。

『~に、冷静な議論・判断をもとめます』

まあ、ずいぶん戦闘的!

丁寧な言葉で書かれているが、簡単な言葉になおせば、国立大学法人の運営および地方教育行政を所掌する関係者に対して「お前らがおかしい」ということでしょう。

ずいぶんな言い草だと思いますよ。

総評

いやはや、煙幕が多いですね。

長くなったので超絶簡単にまとめますよ。

①-A 学習指導要領は大綱的基準(★ ちょっと意味ちがくね?)

①-B ちゃんと学習指導要領にかいてあるもん(★変な切り取り引用するな)

②付属校のありかたは有識者会議でもちゃんと…(★それ、有識者会議の報告書じゃなくてただの資料文書)

③不適切授業と報道されて、文科省が点検にうごいた

④時数についてケチがついたけど、比較してるのは参考指導時数!(★それ、ちょっと違うとおも、指導要領では「標準指導時数」)

⑤ワレワレは評価できるところがあると思う、不適切かは学問できるワレワレ学者が決める!(★おお、解釈権の独占!口出すなってことね)

⑥付属学校の実践は豊かな教育を実現する基盤(★ほんとかえ?)

⑦ワレワレはこういうのを推すんだ(★だからなに)

⑧奈良教育大付属にケチつける奴がおかしいんだ(★戦闘的ねえ)

元の報道をあまり読まずに、第一段落で「ちゃんとエビデンスが挙げられている感じ」という雰囲気に流されてしまうと、「ガバナンス問題」が隠れていることを失念しやすく、「奈良教育大学付属小の熱心な教員たちが、無理解な大学と県教育行政関係者に不当に弾圧されている」といったイメージに誘導されやすくなっています。

マジックカット引用は、学者がやるこっちゃないですね。

冒頭に出した「オープンレター「女性差別的な文化を脱するために」と比較してみると、①固有名詞を使う頻度が低く「守るべき対象」がわかりにくい表現が多いこと、②権威を使った印象付けで文脈を誘導していくスタイルであること、③論点を案件の要素の一つに絞っていることなどから、直接の「批判」はしにくい形になっている。

「子どもたちのために」という盾

長年、教育学関連の研究というのは「細かい解釈論」「本質論」が幅を利かせていて、問題がある部分がスルーされてしまっている気がする。

なにかにつけて「子どもたちのために」というセリフはでてくるものの、それは教育実践家や教育学者の盾として使われているような気がしてならない。

そしてそれはかなり長年にわたって使われてきた。

昨今、いろんな社会運動で出てくる各種の「カワイソウナ者をほっておいていいのか?」論は、実は教育学界隈が元祖に近いのではないだろうか。

戦後さまざまな教育言説が出てきた。その多くが教育実践家や教育学者が提唱してきたものだ。

一方、学校不信や学校批判というのは、コンスタントに存在したにも関わらず、教育学者は殆ど取り上げてこなかった。

それを考えるに「子どもたちがかわいそう」は、実は「教員がかわいそう」

だったのかもしれない。

おまけ 運動家学者さん達が使う基本的なテクニック

憶えておくと便利…かもしれないw

①批判や批判者の価値を曲解によって下げる

②AとBは一見同じように見えるかもしれないが違う、わかるだろ方式

③これは良いもの(権威が保証するもの)宣言を連ねる。

④権威を背景にして説得力をあげる・他者の口をふさぐ。

⑤単独では否定しにくい文言をちりばめる「子どもたちのために」「ゆとり」等

⑥前提に気が付きにくいように、目を引く「かわいそう」を添える。

⑦「連帯」の範囲を盛る。

⑧明言は徹底的に避ける(接続語をつかわず、文脈を読者に補完させる)

⑨マジックカット引用で意味を使いやすいようにゆがめる。

お読みいただきありがとうございます。

思うところあって全文無料で公開させていただいております。

お気に召したらご購入orサポートよろしくお願いいたします。

ここから先は

¥ 300

猫又BBAを応援してもいい…という方は、サポートをよろしく! いただいたサポートは妖力アップに使わせていただきます。