12. 地球の大きさや形状を測る場合、それは、地球のどの位置で測定するかによって変わってくるが、古代人はこのことを知っていた。「秘められた数字 ~ 空間、時間、宇宙サイクルの古代知識~」by ランドール・カールソン (2020/12/8)

テレグラム.EriQmapJapanより、Eriさんのサブスタック.ニュースレター[最新作]No.12(前半END)を共有させて頂きます。

12. 地球の大きさや形状を測る場合、それは、地球のどの位置で測定するかによって変わってくるが、古代人はこのことを知っていた。

「秘められた数字 ~ 空間、時間、宇宙サイクルの古代知識~」by ランドール・カールソン (2020/12/8)

さて、緯線を通り抜けると、それは事実上、完全な円を形成しているということに氣付きます。

いっぽう経線は、地球が潰れているため、完全な円ではありません。赤道のほうが大きくなっているため、赤道を中心に線を引き、このように縦に地球を切っても、ちゃんとした円にはなりません。

でも、横に切れば円になります。

経線を南北に測定する場合、幾何学の微妙な違いが生じます。

何が起こるかというと、赤道から北に向かう場合、もし完全な球の上を進むのであれば、北緯の各度は同じ距離になります。しかし、地球は完全な球体ではなく、赤道が膨らんでいて潰れた形になっているので、北極に向かうにつれて、地球の半径は縮小します。

つまり、弧を1度横切るには、赤道から北極に向かうにつれて、より遠くへ移動しなければならないということです。これを説明しているのは、古代人が実際にどのように理解していたかを理解するためです。彼らは地球の大きさと形を高い精度で理解していたのです。

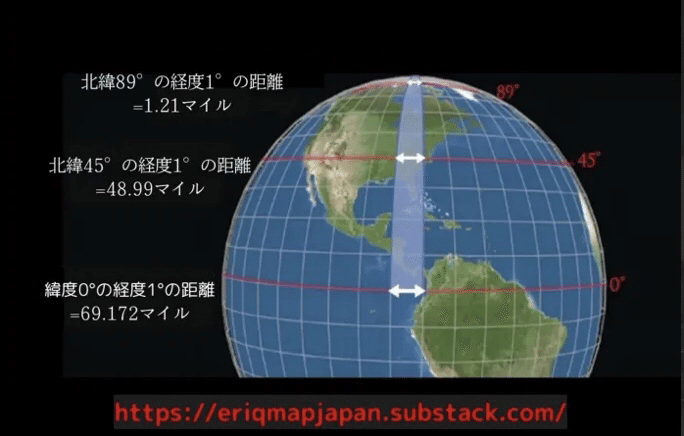

繰り返しますが、緯線は円形で、最も大きな円は赤道の円です。そして、極に向かうにつれて、その円は小さくなります。

そして、赤道上の経線1°間の距離は、他の経線1°間の距離よりも大きくなります。

ここアトランタの緯度は北緯34度ですが、もっと北に行くと経線は収束し、北極まで到達すると、経線と経線との間の距離はゼロになります。

これは、スミソニアン氣象表から抜粋したもので、緯度0°から90°までが示されています。これによって、赤道から北極まで伸びる経線の長さが1°ずつ分かります。

最初の数字を見てください。赤道を離れて北緯1°まで行くと、0°-1°=68.703マイルです。

ここで、いちばん最後の1°を見てください。

89°→90°まで縦断して北極点に到達すると、69.4マイル進んだことになり、度数が伸びたことになります。古代人が地球の大きさと形を理解していたことを後世に示すには、このことが重要なのです。

そして、緯線の1度分の長さがあります。読みにくいと思いますが…69.172マイルです。

地球の赤道を一周する円を考えてみてください。0°=69.172マイル、赤道から北極までの半分、北緯45°で測ると、49マイルになります。北極点からわずか1°離れたところだと、たったの1.2マイルになります。 これは、経線が収束しているからです。

つまり、地球の大きさや形状を測る場合、それは、地球のどの位置で測定するかによって変わってくるということです。これは重要なことです。というのも、古代人はこのことを知っていて、測定の単位を導き出し、それを建造物を立てる場所の大きさと形に対応させて、建築に取り入れていたからです。

その前に、最も顕著なものを見てみましょう。これは測地データで、1830年まで遡ることができます。 これは、地球の大きさと形を決定する近代的な最初の試みでした。

これはメートルになってるので、マイルで見てみましょう。

ここでは、半径について話しています。

ここから下に行くにつれてわかると思いますが、最後の2つは、ワールド・グリッド・システム(WGS)72°と、測地基準システム(GRS)80°です。これら2つは、人工衛星の測定によって決定されました。

マイル単位の極半径と、マイル単位の赤道半径があることにお氣づきでしょう。そして、2つの半径の差がここにあります。 このように、地球の大きさと形の測定値は、衛星の精度が良くなるにつれ、日々向上しています。

例えば、3,949.8934や3,949.8948といった極半径の数字が何に変換されるのかというと…フィートで言えば、これら2つの測定値の差は、おおよそ250フィートです。

要するに、1972年の最初の衛星測定値と、1980年の2回目の測定値の差は、約250フィートだということです。

[前半END]

Subscribe to EriQmapJapan’s Newsletter

Launched 2 years ago

EriQmapJapan によるアーカイブ投稿