日本史授業脚本「34.伊藤博文による憲法調査」

「国会開設の勅諭」で10年後の民撰議会開設を約束した明治政府。板垣退助や大隈重信が政党を結成して、議会開設への準備を進める中、内務卿の伊藤博文は憲法制定に着手します。

アジア初の憲法制定ですから、十分審議してより良いものにしようと考えました。2000年以上の歴史がある日本ですから、その伝統を踏まえた憲法にしなければいけないですし、一方で近代化を目指すための新しい視点も取り入れていかなければいけない。

日本の国体を保ちつつ、さらに良い国にするための憲法。国民みんなが幸福になるような憲法の制定が必要だったのです。

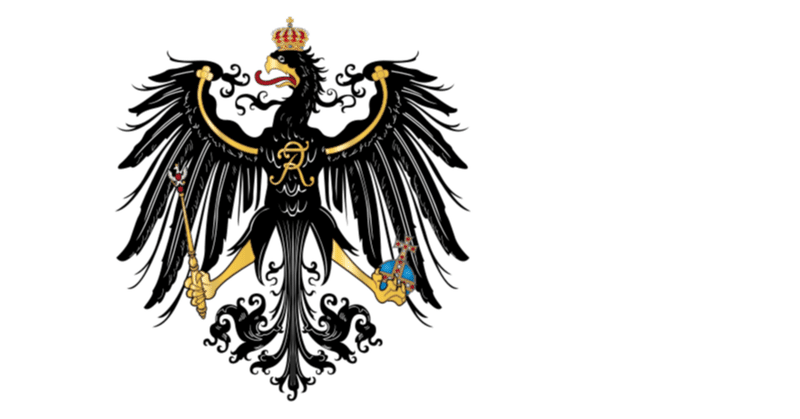

伊藤博文は、ドイツへ憲法調査に向かいます。ベルリン大学のグナイスト(ベリーグッド)とウィーン大学のシュタイン(ウィッシュ)から貴重なアドバイスをもらってきます。

教科書では「君主権が強いから」という理由でプロイセンの憲法を参考にしたと書いていますが、そんな単純なものではないと思います。

日本とプロイセンはともに「立憲君主制」ではありますが、日本の天皇には「権力」はありませんからね。

結局、伊藤博文はシュタイン先生のアドバイスである「日本の歴史や文化、未来のビジョンに合った憲法にするべき」に従って、憲法作りをすることに決めました。

政府がやりにくくなっても、国民の権利や自由を盛り込んだ理想的な憲法を作る方針にしたのです。そこには明治天皇の意向も含まれています。そういう意味での「欽定憲法」ですからね。

今の国会議員も、そのような気概とビジョンを持って憲法改正の議論をして欲しいものですが、どうもイデオロギーや一部の利権のための議論が勝っている気がします。

「国民の幸福」、「国家の安全」を全政党、全議員が共通の目標として、より良い議論をしてもらいたいものです。

それを感じさせる「伊藤博文の憲法調査」の授業にしたいところですね。

☆歴史の授業でお困りの先生方。生きた日本史を学びたい受験生。お子さんと一緒に歴史の勉強をしたい親御さん。ぜひぜひ下のテキストをご覧ください。もちろん無料です!

参考になった方は「すき」「コメント」お願いします。今後の参考にしたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?