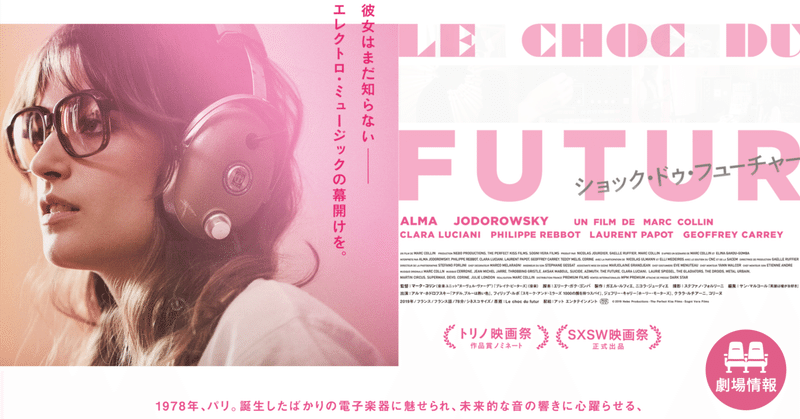

何周かして今も新しいエレクトロミュージック誕生の話が面白い 『ショック・ドゥ・フューチャー』

電子音楽愛好家(って日本語だと変な感じだな)界隈で話題になっていたフランス映画『ショック・ドゥ・フューチャー』(2019) がめちゃくちゃ面白い。

フランス語で「le choc du future」、「未来の衝撃」とでも訳せるだろうか。

1978年のフランス・パリを舞台に、その後音楽の主流の1つとなるシンセサイザー、シーケンサー、ドラムマシンなどを使った電子音楽、エレクトロ・ミュージックの黎明期を、当時はまだ男性中心だった音楽業界でなんとか頭角を現そうと努力する女性アーティストを主人公に描いた作品だ。

わずか84分というコンパクトな作品ながら、アナログシンセサイザーとエレクトロ・ミュージック愛に溢れたシーンが次々と出てくる。

物語のほとんどは主人公アナの部屋の中だけで進んでいくのだが、冒頭5分あたりから、彼女が作曲に使用しているアナログシンセサイザー機材が出てきて、もうそのシーンだけでご飯を3杯くらいお代わり出来る。

まだ図体のでかいモジュラーシンセサイザーMoog Model 15、

Korg ARP2600、YAMAHA CS-80 ポリフォニックシンセサイザー、

そしてアナログテープデッキなどの機材が壁一面に配置されている。

そして、物語途中で知人から借りて新曲のインスピレーションの源になったRoland CR-78 ドラムマシン。

CR-78はまさに舞台となる1978年に発売開始された未来の楽器だった。

今となってはポピュラー・ミュージックでドラムマシンを使うことは当たり前になっているが、当時は「え?ドラムがいなくていいの?」という時代。

CR-78はそれまであった「プリセットだけ」のリズムを鳴らすだけでなく、自分でオリジナルのビートを作ることが出来る画期的なドラムマシンだった。

アナはCM曲を作る仕事の締め切り目前で作業を続けていたが、全くアイデアが形にならず困っていた。

しかし、CR-78ドラムマシンのサウンドを聴いて、「これなら作れる!」とシーケンサーと連動させてオリジナル曲の制作に着手する。

そして、元々のCM向けの楽曲のボーカル録りにやってきた女性とともに曲を完成させてしまう。

この物語後半のシークエンスがとてもいい。

「これまでとは違う新しい音楽が産まれる瞬間」

に映画を観ている僕らも一緒に立ち会ってその喜びを分かち合える、そんなシーンだ。

普段、アナログシンセサイザーなどの電子楽器を触ったことのない人にも、こうやって音楽が形を成していくんだ、というところがよく分かるんじゃないだろうか。

1978年といえば、ロックが少し下火になってニューウェーブが出てくる頃。

一部ではシンセサイザーを使った音楽も出てくるが、まだバンドの中の楽器の一つといった扱いで、シンセサイザー・電子楽器が主役になっていくのはもう少し先の話。

ギターの代わりにシンセサイザーをフューチャーして新しい音楽をクリエイトして大ヒットさせてゲイリー・ニューマンも1979年。

我らが日本のイエロー・マジック・オーケストラが世界デビューするのも1979年。

イギリスのシンプル・マインズのデビューも1979年

デヴィッド・シルヴィアンが在籍していたジャパンがシンセサイザーを全面に出したシンセ・ポップ路線になった3作目シングル「Life in Tokyo」も1979年。

ブロンディのシンセ・ポップで大ヒットした「Heart of Glass」も1979年。

なので、1978年というのはまさにシンセサイザーがポピュラー音楽の全面に出てくる前夜といってもいい年なのかもしれない。

ちなみに、シンセサイザーディスコミュージックのジョルジオ・モロダーが手掛けたシンセサイザーファンクの大ヒット曲「I Feel Love」が1977年なので、やっぱり彼は先駆者の1人だ。

そして、ドイツではクラフトワークの「アウトバーン」が1974年なので、さらに彼らは孤高の。。という冠がついてよい別格だろう。

物語の前半、アンの部屋にレコードディガーのようなおじさんが、その夜彼女の部屋で行うパーティでかけるレコードを持ってやってくるシーンがある。

(それにしても、あの狭いアパートメントの1室で10人以上のゲストが来て音楽をガンガンかけてパーティをするなんて、日本じゃ考えられないけれど、流石フランスという感じ)

その彼がこんなセリフを言う。

「レコードの真の聖地は東京だ。

あそこはヤバい」

確かに1990年から2000年にかけては、渋谷は世界でも有数のレコード街として有名で、全盛期は200を超える店舗があった。

海外からもDJ達が来日した際には、渋谷へ立ち寄りレコードを山程仕入れて帰国する、みたいな話もよくあったらしいし。

1978年当時からそんな感じだったのか?

それとも、後の東京のレコード文化に敬意を表したセリフだったのだろうか。

そして、彼が持ってきた「当時の新しい電子音楽」がイカしている。

主役のアンを演じるのは、あのカルト的な人気の映画監督アレハンドロ・ホドロフスキーを祖父に持つアルマ・ホドロフスキー。

彼女が機材を操作する時には黒縁の大きなメガネをかけるのだけれど、そのメガネっ娘ぶりがとても素敵な女優さんだ。

映画の最後、エンドクレジット前には現在の電子音楽の礎を築いた女性アーティスト達への謝辞が表示される。

電子音楽の創生と普及を担った女性先駆者たちに捧ぐ

クララ・ロックモア、ウェンディ・カルロス、

ダフネ・オラム、デリア・ダービーシャー、

エリアーヌ・ラディーグ、ローリー・シュピーゲル、

スザンヌ・チアーニ、ジョアンナ・ベイヤー

べべ・バロン、ポーリン・オリベロス、

エルセ・マリー・パーゼ、ベアトリス・フェレイラ他

この映画は何度観ても、おそらく楽しい。

楽器好きにはたまらないスルメ映画かもしれない。

僕も早速モジュラーシンセの電源を入れたよ。

<了>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?