ヘソダブルチャネルとエリオット波動チャネル

エリオット波動は賛否両論あって、自分は深い部分まで突き詰めているわけではないが、1-3チャネルだとか2-4チャネルだとかいうものは・・・

めちゃくちゃ有能だということ。

ただ、自分の使い方は本物のエリオット波動使いからしたら邪道というか、嘲笑の対象になるようなものかもしれない。それを踏まえて読んでもらえれば。

-----------------------------------------------

以下、イラスト中心で。

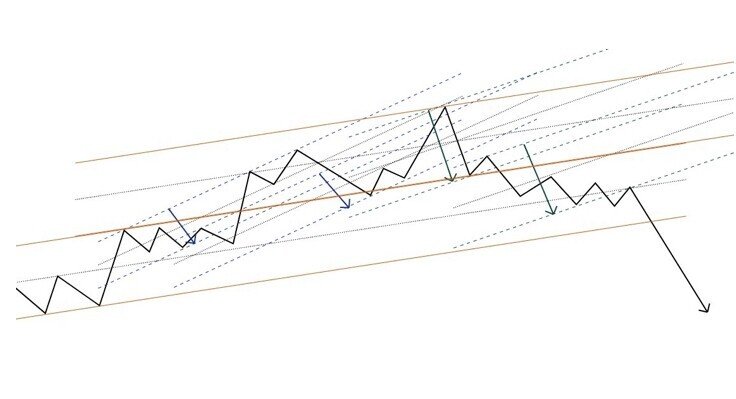

次の値動きのイラストは、とあるエリオット波動のカウントを解説していたチャートを拝借して矢印でなぞったもの。つまり本当の値動き。これをどうカウントするか? どうチャネルを当てるか?

まあだいたいの人はこう見るかなと。

これにチャネルをどう当てるか?

1-3チャネルと呼ばれているもの。

2-4チャネルを足したもの。

これだけでもMAの軌道+波形を根拠に使いこなしている人も確かにいて、センスがあって良いなと羨ましい思いで見ている。

ただ、自分の場合はこれだけでは事後的にしか波が捉えられず、特に5波動の「1と3をつないだ」とか「2と4を結んだ」とか、そういう感覚で見てしまうとまったくもって使いこなせない。

1と3をつないだラインは3で反発したのを見て引いたものであって、3で跳ねる前にそこで跳ねるという流れが見えていないとエントリーできないではないか・・・という何とも頭の固い見方しか当初はできなかった。

で、自分なりに「せっかく引けるようになった角度をもうひと工夫すれば何とか使えないか」と試行錯誤し、結局は全体の流れが捉えられるきっかけになったのがこれ。

前の記事の「スライドチャネル」というもの。

`スライド’というのは2つの意味があって、単純にチャネル同士をスライドさせてズラしているという意味と、角度自体がスライドするかのように緩やかなほうへシフトしていくという意味を込めている。(角度自体のスライドはMAを見ていれば切り替わるタイミングが分かるのだが、それは後述する)

このスライドチャネルを含め、推進波は2つ、または3つで折り返すのが基本と捉えている。

特に3つ目チャネルの際のほうは〝上限’‘〝下限’と呼んでいて、イラストで言うとMAがチャネルの方向に沿っている&上位足のMAが下から突き上げてきている時は上目線で、もはやMAが上から被さっていて上位足MAもクニャっと折れている時は下方向へエントリーするイメージ。

波は基本的には3波構成で見る。

「基本的には」と言ったのは、3波構成もあえてもっと小さな波で数えれば5波だったり8波だったりする。

この5波とは押し目もカウントして5つとかそういう意味ではなくて、言ってみれば「値幅」がズレながら積まれたもの。

※値幅のサイズは1つのトレンド内でも大中小とあって、小に合わせて値幅が出たからといってE値なんかで逆張りするとやられるのだが、

推進波の構成は値幅のサイズごとに1波・2波・3波・5波・8波〜と数えるができ、これを「数列」として考えると・・!?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ちなみに、上述のイラストの補足。

これは右上がりの支配角度。

ちょうど2つ分で折り返した流れ。

※右上がりのチャネルを上に抜ける波を測る場合はチャネルをズラさず等倍で見る。

逆に右下がりのチャネルを下に抜ける場合もズラさずに等倍で見るのだが、つまり「チャネルが傾いている方向に値が抜けた時はズラさず、反対方向に抜けた時はズラす」ということ。

逆の言い方をすると、「トレンド方向と同じ向きに傾いたチャネルを当てて値幅を測る時はズラさず、逆方向のチャネルを当てる時はズラす」とも言える。

角度と抜ける方向によってズレ方が変わり、そのズレ方のルールはいつでも同じというのが不思議ではある。

※上のイラストは、過去記事「値動きの対称性②」で載せた動きと同じ。

右下がりの支配角度。

この角度はフィボナッチで測るときっちりとハマる。1波目が決まったらその時点で上限が分かるというあれ。

※ただし、エリオット波動でいうインパルスの修正波(2波と4波)がしっかりサポートを割ってきれいに5波がカウントできる場合。

※あくまで一例であって聖杯でも何でもない。そもそもとしてMAの動きやフラクタルに見ることが大前提であって、それが分からなければ羅針盤なしで航海するようなもの。

どの角度・幅のチャネルが効くかをMAがきっちりと決めていて、逆にMAを見ていればそのチャネルの賞味期限が`今切れた’というタイミングも分かる。(MA=SMAの25・75・200。EMAより張り具合が見やすいので使っているが、そこは好き好きかと。)

これは過去記事のチャネルシフトのイラスト。

都度決まった角度に沿って動いているのだが、この「都度決まるタイミング」というのをMAが決めているということ。

一度クニャっと下を向いたMAはそれ自身が決めた角度のチャネルを保つ力がなくなるが、そうなると次のMAが角度を決め、さらにそいつの賞味期限が切れると次のMAが角度を決め・・・とリレー方式で決まっていく。

※下を向いた=逆方向の支配角度より下向きになったら

終わり。