個人製本のすゝめ

個人製本の!!!!!!

すゝめ!!!!!!!!!!

最近、拙作をまた本にしたい気持ちがムラムラと高まり、印刷所に頼むかな~~どうしよっかな~~~と悩んでいました。個人的にコスパのいい文量ではない……!というのがネックで。文字書きあるある・ページ数がめちゃ嵩むので印刷代が高くなりがち……!

そんなときに思いつきました。

薄い本なら自分で作ったっていいんじゃないかと。

その結果、薄い本なら……クオリティを問わないなら、いつでも本が作れる能力を手に入れてしまいました。一度作ってみるとけっこう簡単に作れてしまうこともわかりました。そしてフォロワーさんに片っ端から送りつけるおばさんと化しました。ガハハ

自分の書いた文章が活字になって出てくると興奮するものです。興奮するものです。みんなそうに違いないと強く強く思ったので、せっかくですし共有したくてノートをまとめました。

製本についていろいろわかっている人は読んでもなんの得もない記事になっております。

で、私と環境が違ったり、あと申し訳ないんですが私が書き漏らしたりして、うまいこといかず不要な印刷代が出たりしても、賠償はできないのでぜんぶ自己責任で……やってね……ッ

個人製本のすゝめ

用意するもの

・プリンター

コンビニでプリントしても全然OKです。

・コピー用紙などの紙 12枚ほど(↑コンビニで印刷している場合は不要です!)

4~16枚の間で4の倍数なら問題ないかと思います。が、8枚か12枚がベストかな~というところ。分厚すぎると見た目が悪くなってしまうので……。このあたりはやり方がわかっている人は何枚でも好きな枚数にするといいと思います。

・ペン

ボールペンでもシャーペンでもなんでも。細いほうがいいのでマーカーはよくないです。

・縫い針

1本でもできますが、参考にした動画では6本使っていました。多いほうが楽ではありますが、チクチクして扱いが大変になります。ここはお好みで。刺繍針なんかでもOK。

・糸

お好みでどんな糸でもOKです。私は刺繍糸がいっぱいあったのでそれを使っています。細くて丈夫であるほど良いです。つまりタコ糸などはダメです。30〜40センチほどを3本用意すればOK。

・定規(撮り忘れました)

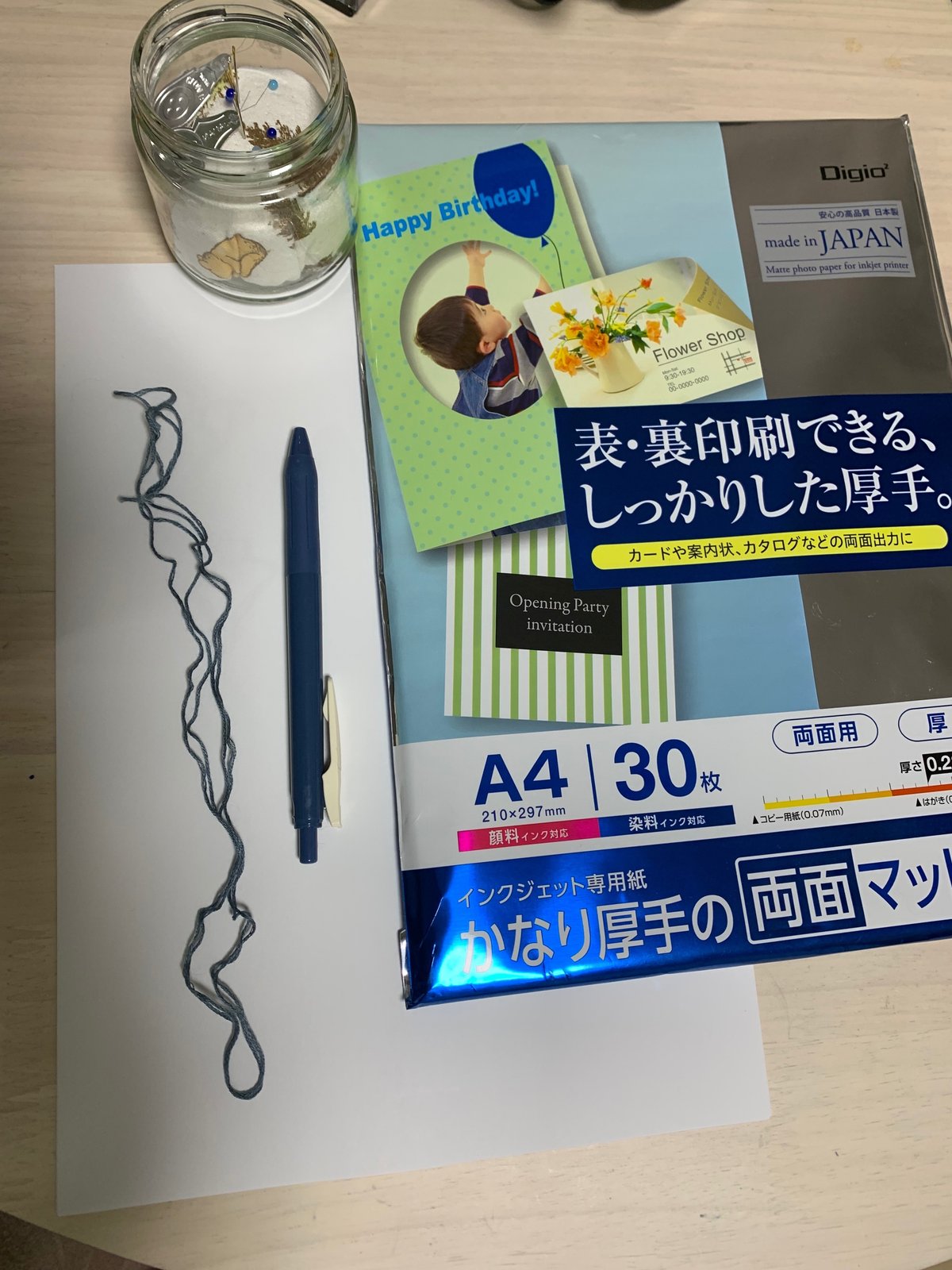

私が使うブツはだいたいこんなかんじ。↓

用意したほうがいいけど必須じゃないもの

・糸通し

何度も針に糸を通すことになるので、あったほうがいいです。

・表紙に使う厚紙

表紙を作らない小冊子スタイルなら無くてOKです。私はインクジェット紙厚手両面マット紙を使用しています。厚みは0.23mm。

・表紙のレイアウトに使う素材

私は主にAmazonや100円ショップなどで買っています。折り紙とかが案外使えるのでオススメです。

手軽なので、私は基本A5サイズで作成しています。B6サイズもできると思いますが、その場合は印刷する紙と表紙にする紙はB5にしてくださいね!

つくりかた

私の製本はこちらの動画を参考にしました! コメントを読むとノートなど作っている方もいて……それもいいな……となりました。

この動画を見ればとても簡単に本が作れます。私が書くよりわかりやすいんじゃないかと思うので、ぜひあわせてご確認ください。

私は表紙をつけたかったので、ちょっとアレンジした作り方になります。基本はなにも変わらないです。表紙がいらない方は以下は読まず、動画をそのまま真似すれば綺麗に作れます~!

せっかくなのでノートを作成してみながら作り方をご紹介します。

①紙をすべて谷折りにする。

片っ端から折ります。その後作りやすいように、4枚綴で折るといいです。4枚の冊子が2~4つできるとおもいます。

こうなります。このあと印をつけるので、印つけた場所が表からが見えないようにしたい場合は、表紙だけ一旦谷折りにするといいです。私は後でコラージュで隠しちゃうのであんまり気にしていません。

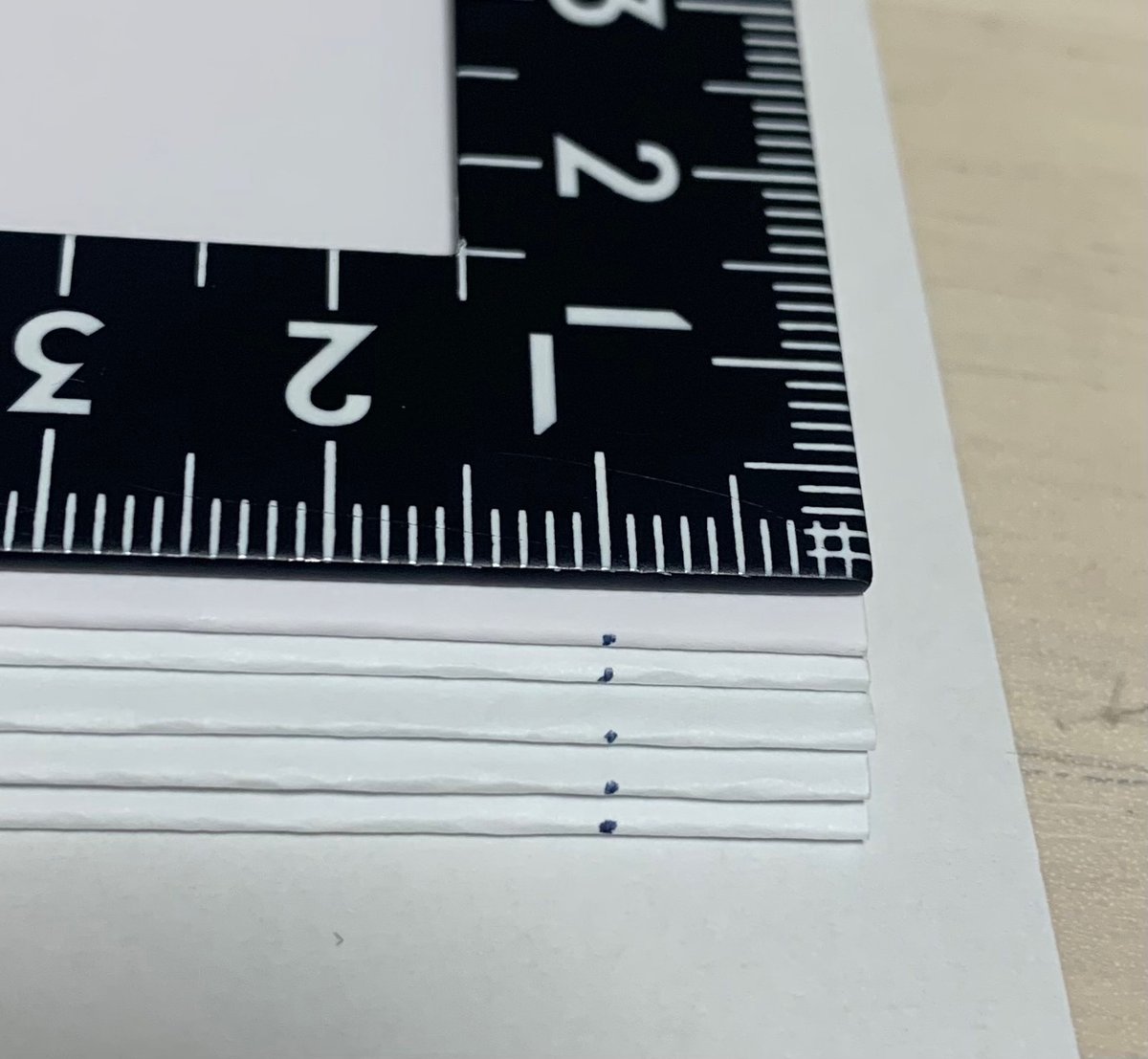

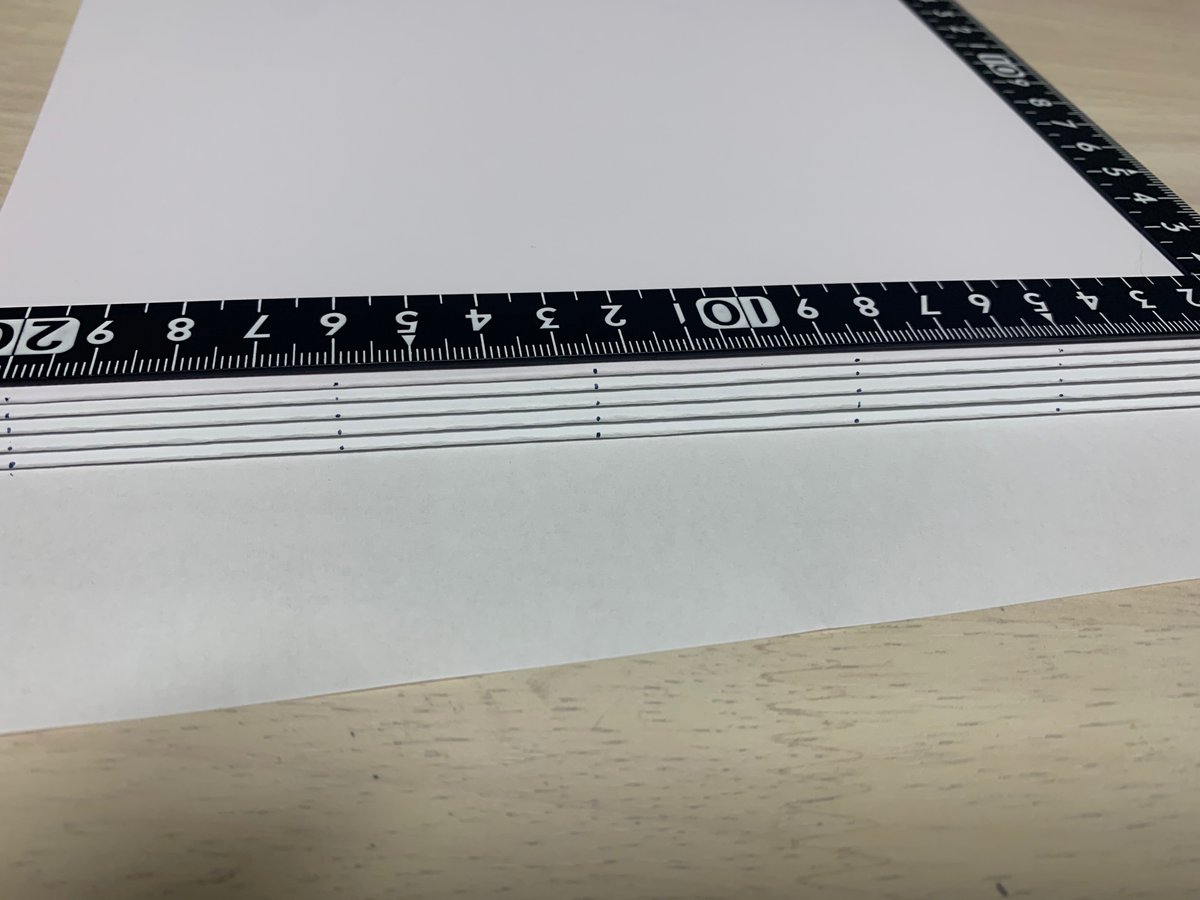

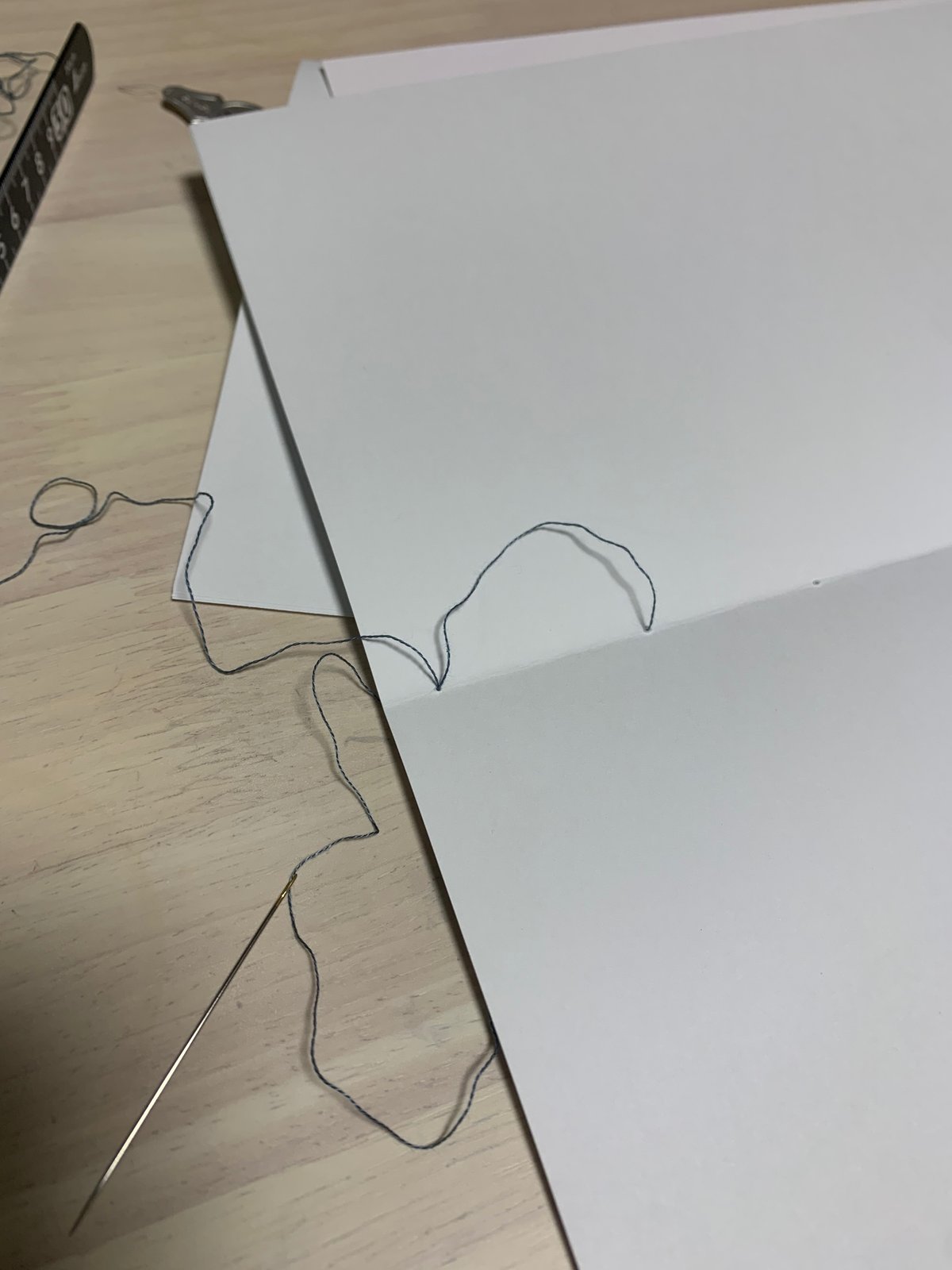

②折り目部分の留める箇所に印をつける

端から1センチ、5センチ、8.5センチ、12.5センチ、16センチ、20センチのところです。B6の場合は1センチ、5センチ、7センチ、11センチ、13センチ、17センチの箇所がいいかなと思います。

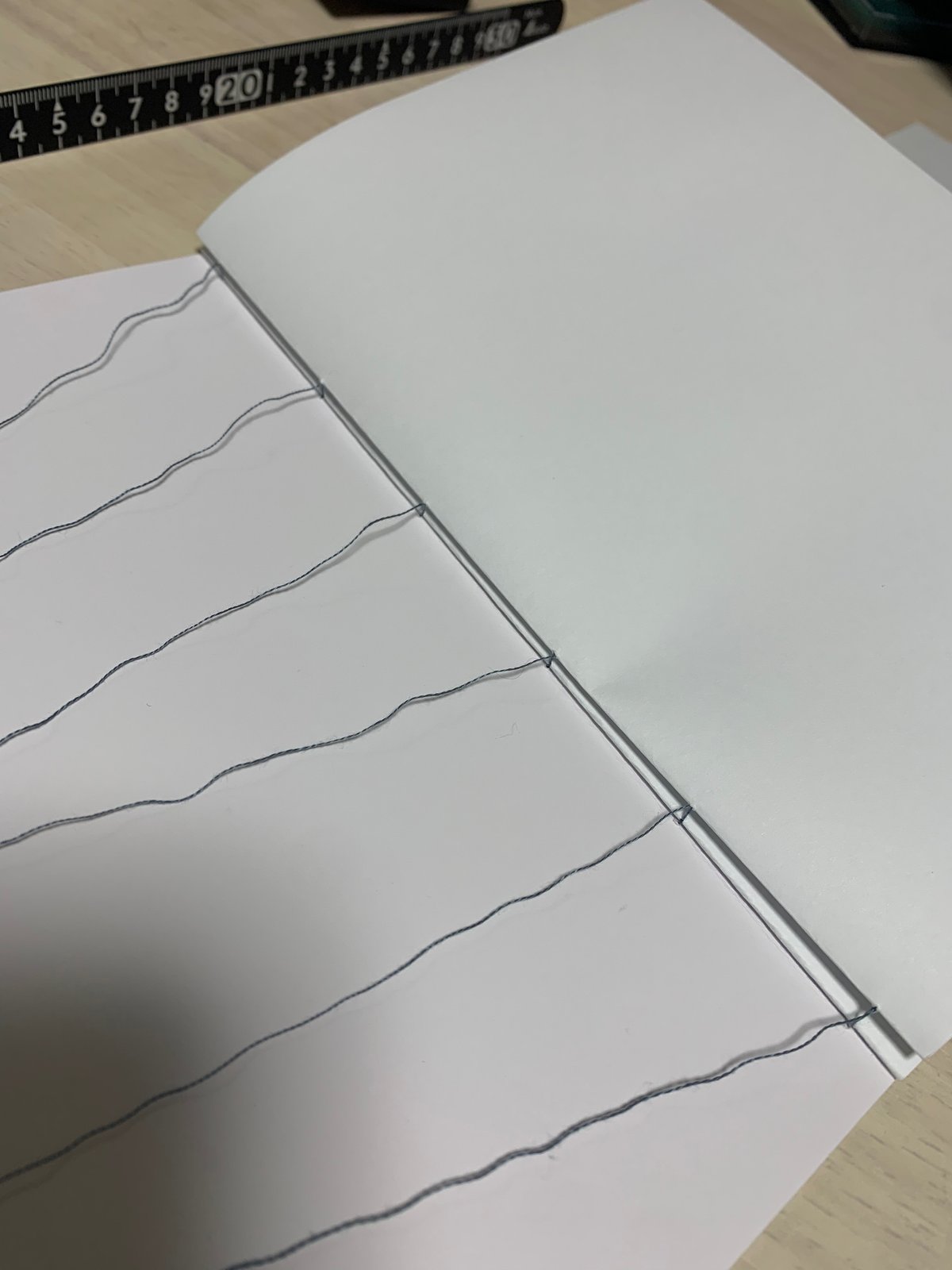

こんな感じです。この位置がずれていると、端っこがガタガタになるので、揃えて一気に印をつけ、位置を揃えるといいと思います。

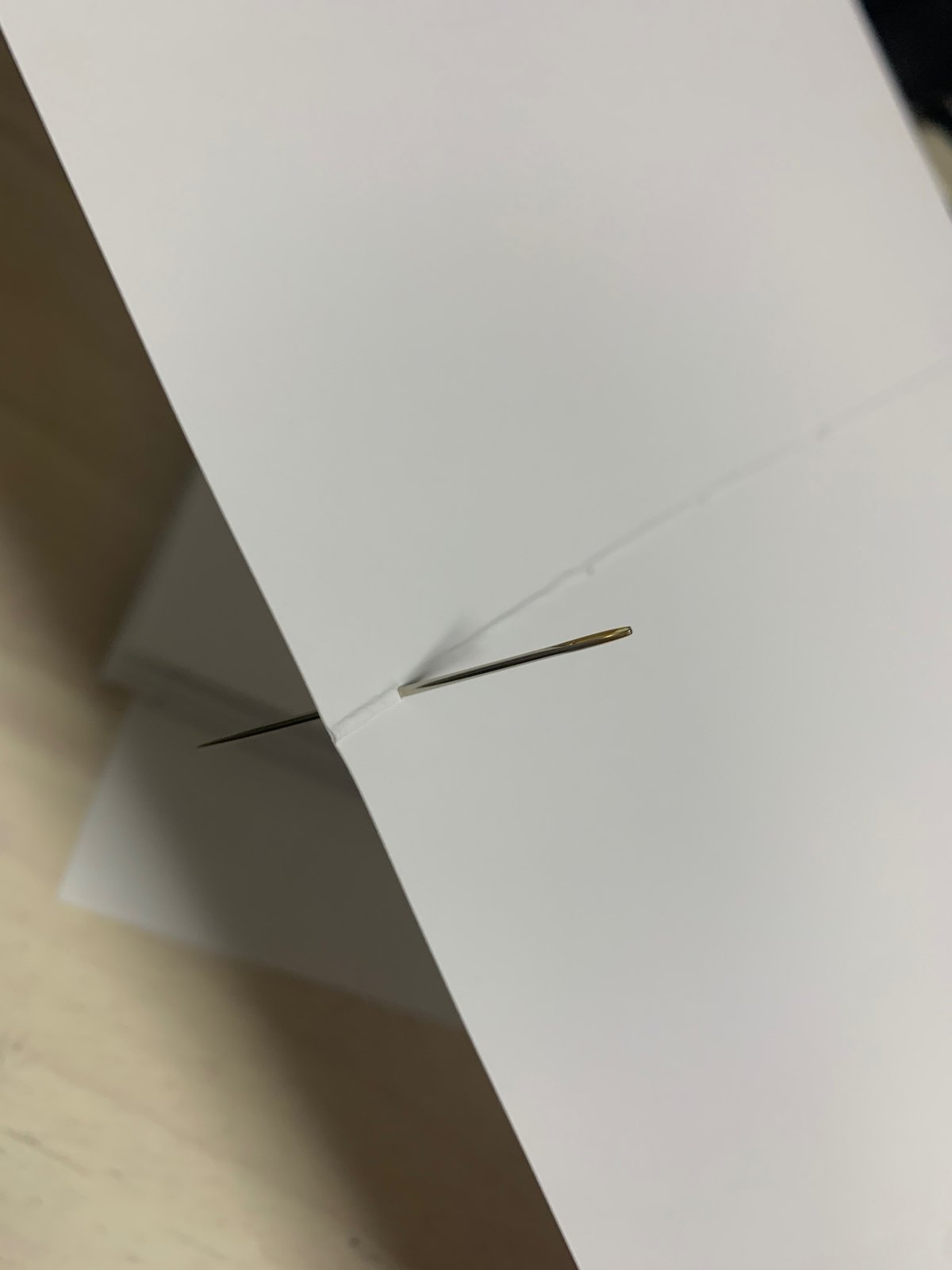

③印の位置に穴を開ける

折ったものを開いて針でプスプス穴を開けていきます。これはやらなくてもいいんですが、やっておいたほうが格段に楽&失敗しなくなります。

ただ高確率で私は指に穴をたくさん開けます うおあちゃ

谷折り箇所をいったん山折りに折り直すと楽です。

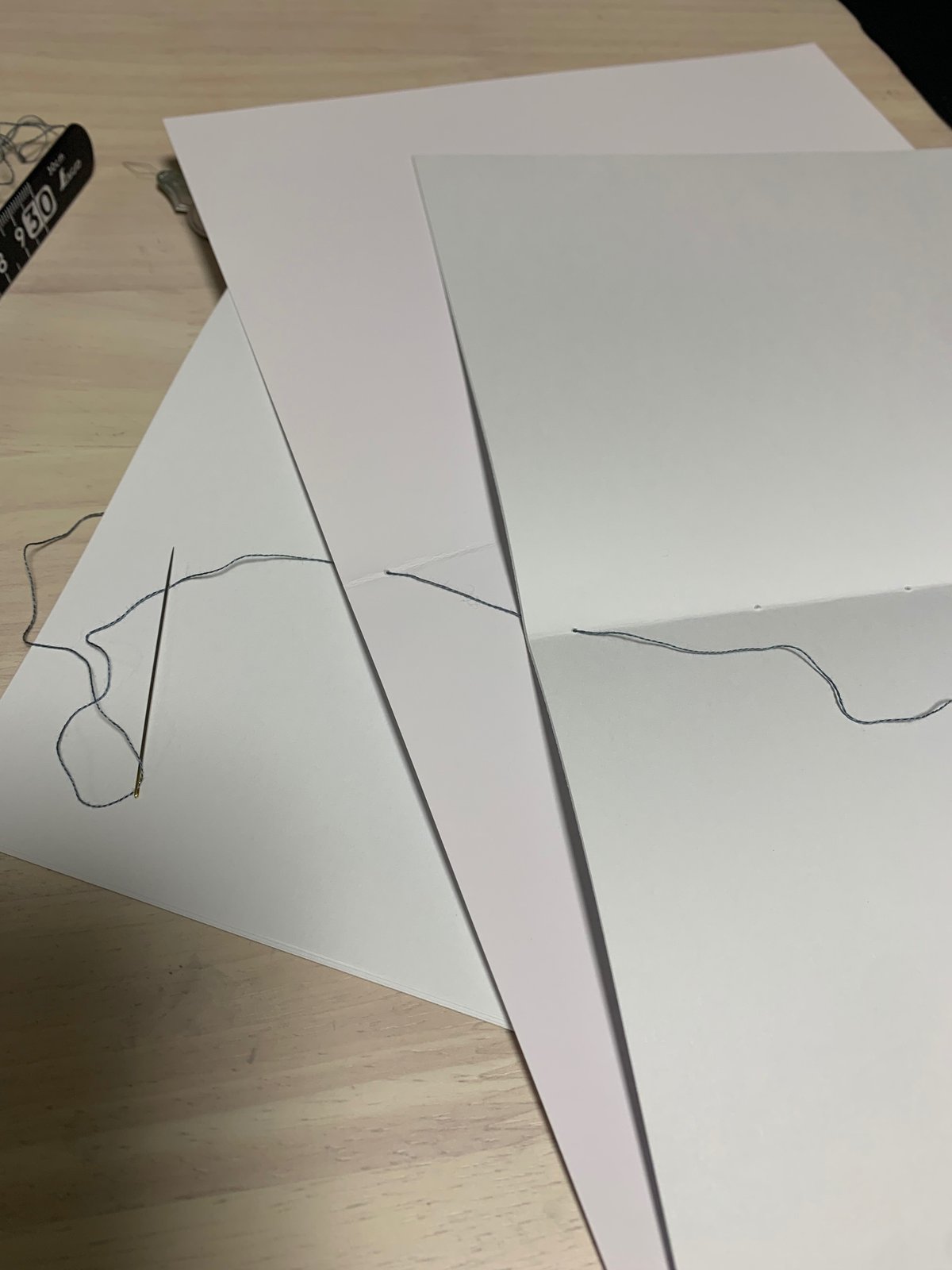

④縫う

布同士を固定するときとやり方は一緒です。で、動画の通りにしなくても、私と同じようにしなくても、留まってさえいれば本の体裁は整います。なのであまり思い込まず……自分用ならなおのこと、外れちゃったら直せばいいだけなので、縫い物あんまりしないよって方は深く考えず縫っちゃってもいいんじゃないかなと私なんかは思います。

ただ、過剰に固定しすぎて何度も糸を通すと開くときに邪魔になりますので、そこだけは注意かも。

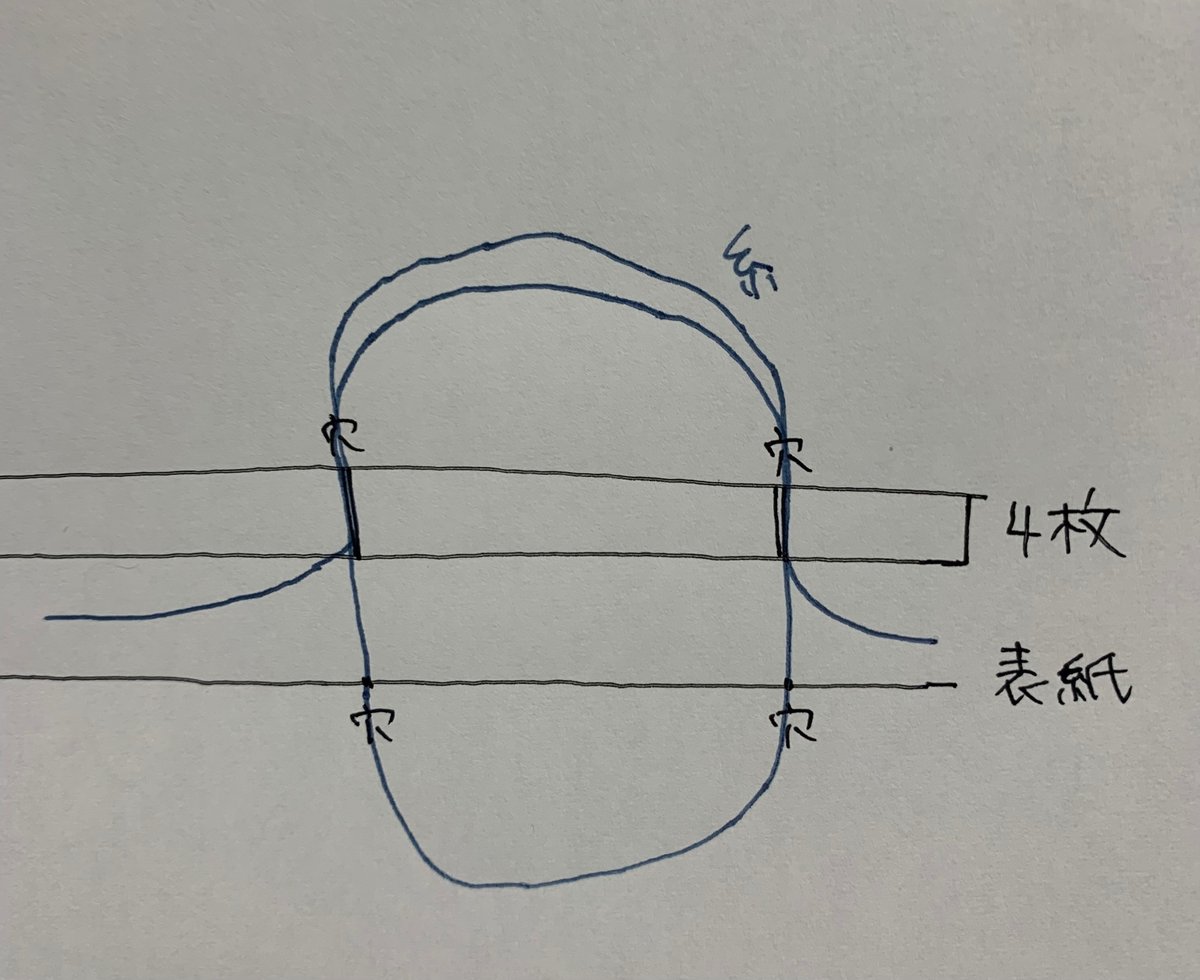

一応縫い方はこんなかんじ。

まとめて縫うのではなく、冊子を一つずつ固定していくように縫います。

これを繰り返すだけです。

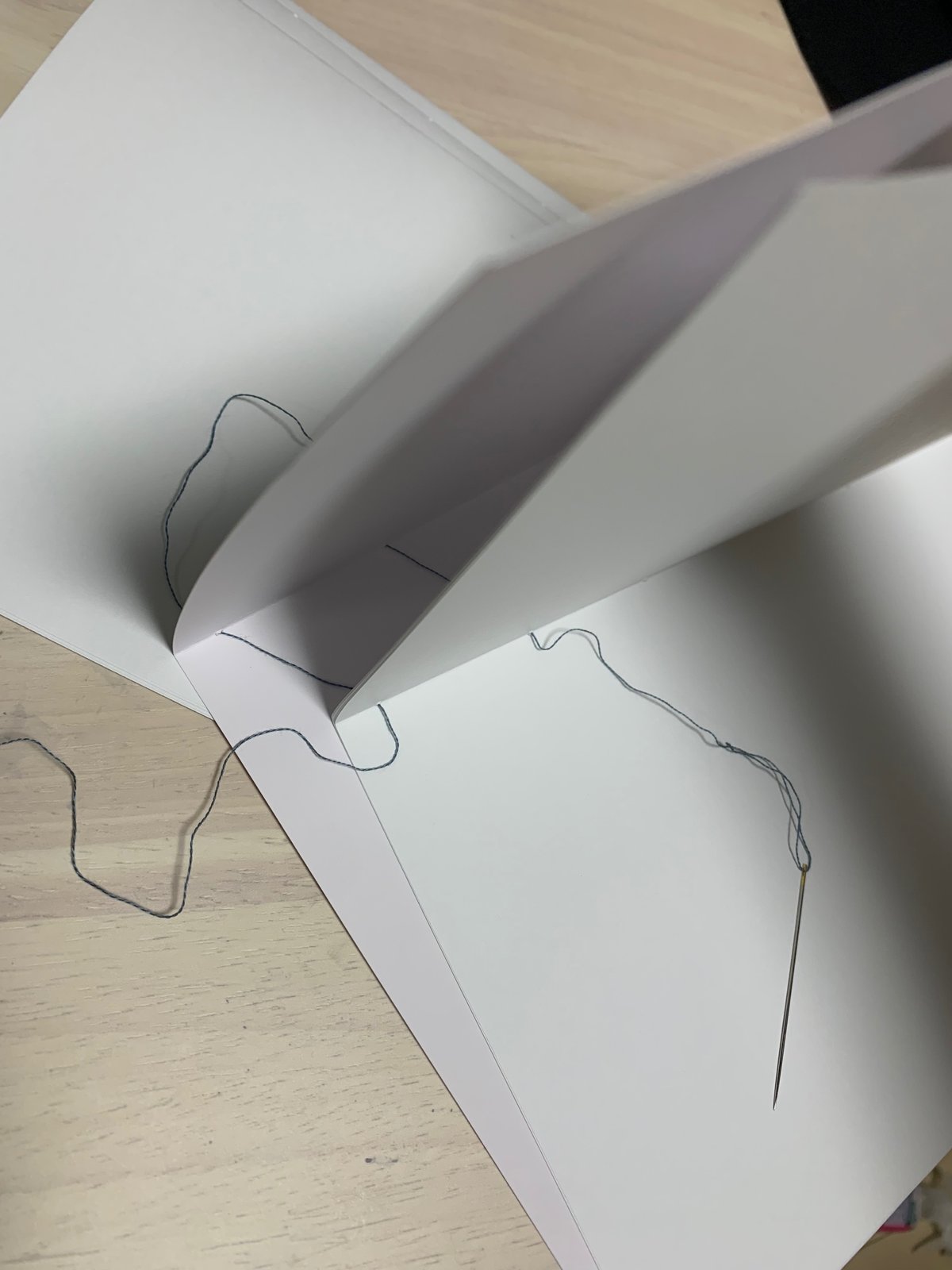

⑤最後のしまつ

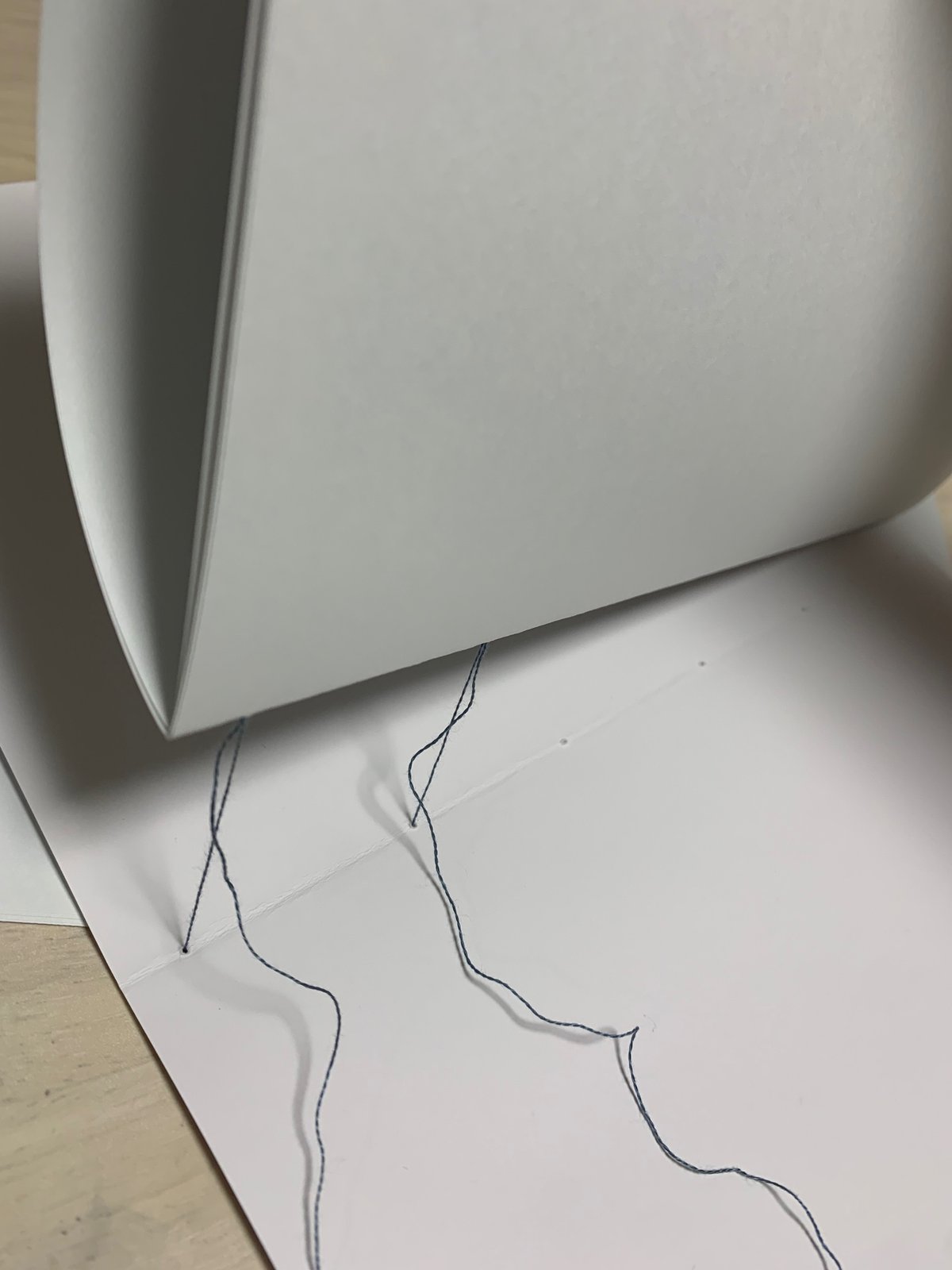

最後の冊子まで綴り終えたら、各糸の端の片方を同じ高さの表紙の穴に再び通し、もう片方と同じところまで持ってきて、縛ります。

何言ってんだコイツ?と思われたかもしれませんがこういうことです。これでわかるかな……この画像で伝わるかわからないのですがどの画像だったら伝わるのかもわからない……

私ほんとに文字書き?????人に伝わる文章が書けない 能力が足りない どうしたら……

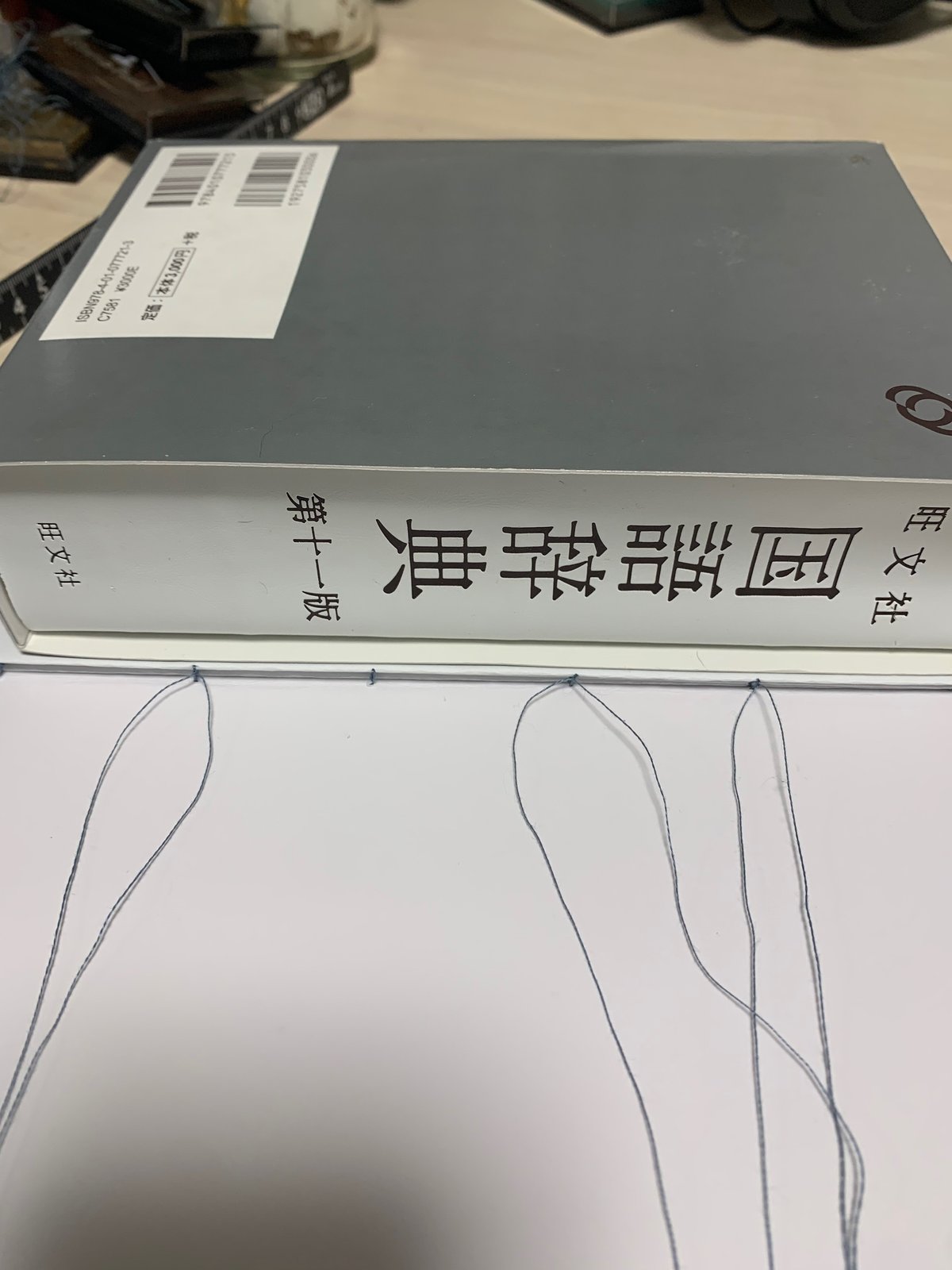

で、とにかく縛るのですが、ここで緩むと本そのものが緩むので、辞書などの重しをのせて糸をちゃんと引っ張って縛るといいです。三度くらい縛るといいです。私は二度めに縛るときに一度針を噛ませて、ぎゅっと縛るようにしましたが、そこまでしなくてもいいかも。

一方で、きつくしすぎても紙がちぎれるので、多少ゆるくてもしかたないかな……と思います。

ノートなどを作る場合は、ホッチキスやのり、ボンドなどを使って完全に固定する箇所を作ったりしてもいいかもしれませんね。マステを使ってもいいんじゃないかなと思います。

⑥デコタイム

楽しいところだ!!!!!!!

ここが一番楽しいので……お好きに盛り盛りしていただいて……!!!

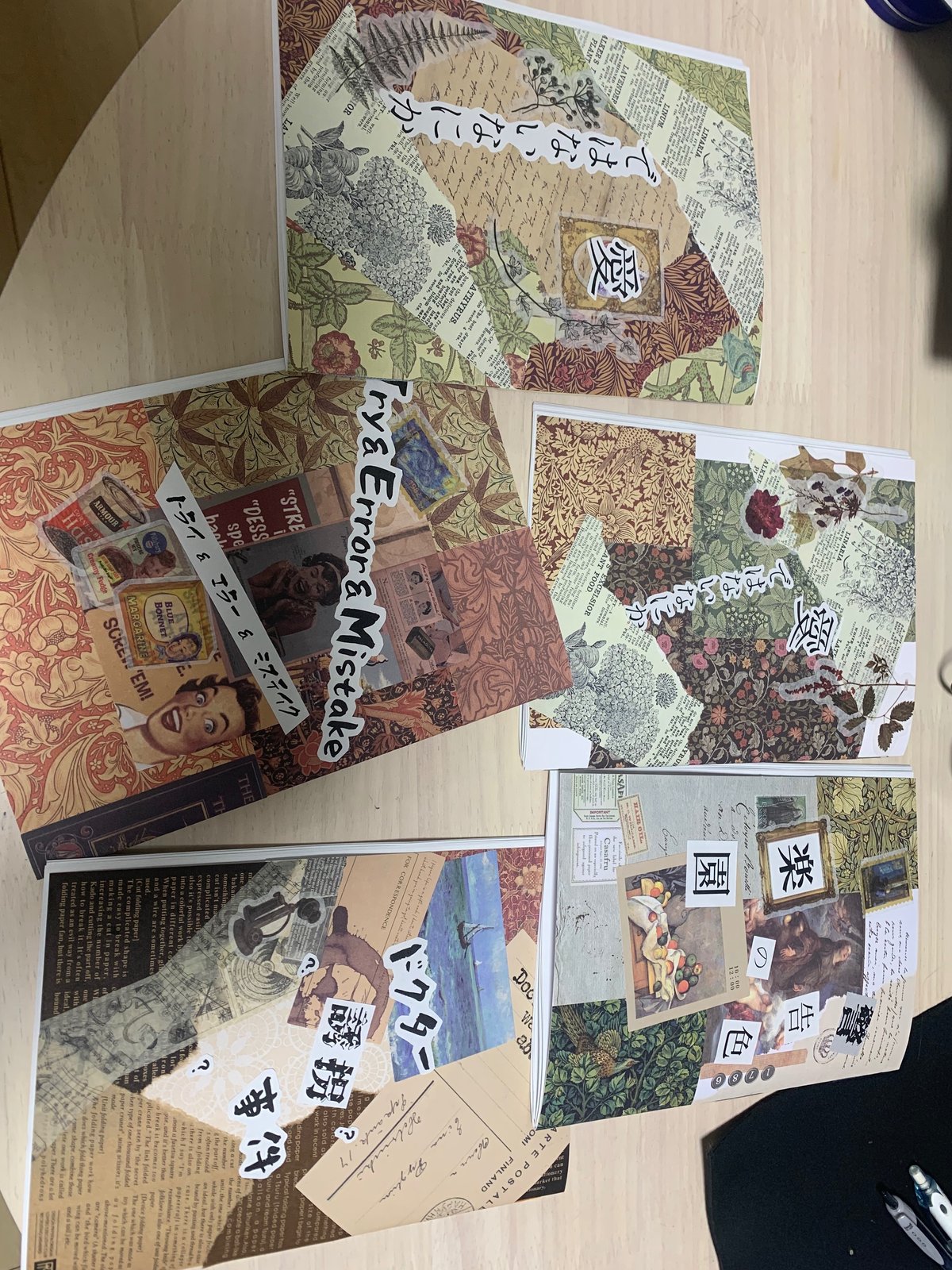

私は一度素材で表紙を完全に覆うようにしています。インクジェット紙を使ったからか印刷されてない状態だと結構よごれやすくて……このへんはそもそも紙選びがまずいのかもしれない わからない ともかくだいたいこういう感じにあそび散らかします

あ、これは私も気にしすぎて失敗したんですが……紙を4枚も重ねているので、どの冊子もだいたい表紙から飛び出します。最初気にしてカッターで切り取ったりしていたんですが、当然のようにガタガタでした。ペーパーカッターを使ってもいまいちで……綺麗に揃えるのはむずかしいかもしれないです。

コラージュして表紙に厚みが出ると、案外気にならなくなるので、あんまり気にしないのが吉……かもしれません。表紙側を延長しちゃうという手もあるのかな。個人製本の限界はどうしてもこういう「綺麗に揃わない」ってところにあると思うので、スキルなしで絶対に解決できる解決策はちょっと思いつかないですね……。

ちなみに

もし数百ページの本を個人製本したいという方がいたら……

できちゃうみたいなので……共有しておきますね……?

私も今度チャレンジしてみようかなあ……

※個人製本する場合の原稿作成について

そもそも本を作ったことがないから原稿の作り方も知らないよ!という方だっていると思います。

わかります。私も2年ほど前まではそうでした。どうしてこうなった

むしろ印刷所のハードルがまだ高いけど本作ってみたい!という人もいるよね!!!!わかる!!!!そんなあなた向けに書いています!!!!!

というわけで、一応念のため、この製本に使う原稿データの作り方を備忘録的にね、残しておこうと思います。

普通に印刷所にお願いするのとはちょっと違うので、いつも印刷所に頼んでる方にも多少お役にたてるのではないかと。

※私はwordの民なのでwordの作り方しかわからんですすみません。他のソフトについては各自うまいことやってください。

①レイアウトを決める

なんのこっちゃ!と思うかもしれないんですが、紙面のどこまで印刷するか決める余白サイズ、文字のサイズ、フォント、行間などです。

このレイアウト次第で入る文章の量がびっくりするほど変わるので、できれば先に大枠だけでも決めておいたほうがいいです。

wordを立ち上げたら、レイアウトタブへ。

私はA5で作っているので、紙はA4、印刷の向きは横

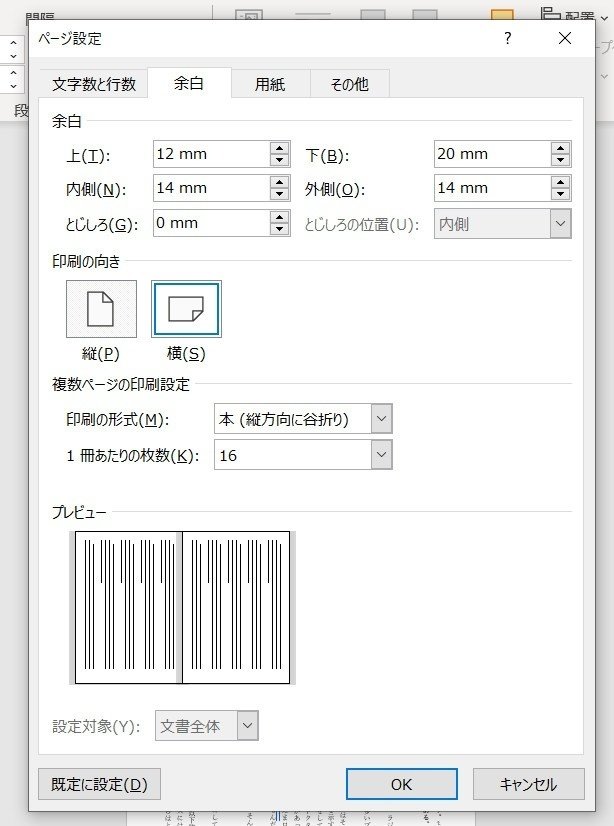

余白はこんなかんじ。文字を詰め込みたいのでこういう設定にしてしまってます。ほんとはもうちょっと余裕を持ってもいいかと思います。

とじしろは、この製本方法の場合なくていいです。とじしろってなんぞや?という方は、お手元の本をなんでもいいので見ていただくと、分厚い本は全部のりで留めてある関係上、そののりに潰されてしまう部分があることがわかると思います。これは本の厚さに従って、だいたい1センチくらいはあったほうがいいんですが、この製本の仕方の場合潰れる箇所がないので必要ありません。むしろ綴じ代箇所が見やすいまである。

複数ページの印刷設定はこのとき一緒に設定してしまいましょう。印刷の形式というところが、デフォルトだと「標準」とかになっていると思うんですが、画像の通りに「本(縦方向に谷折り)」としてください。1冊あたりの枚数は何枚でもいいんですが、↑の製本の仕方に従い、16にしておきましょう。

よくわからないところは画像とまったく同じ数値にしてもらってOKです。

文字サイズ、フォント、行間は完全にお好みなのですが、私は文字サイズは8.5~9ポイント、フォントは游明朝、行間は固定値で14ポイントにしています。けっこうぎちぎちになっちゃうかな。読みやすさを優先するなら、文字サイズと行間は大きめにしたほうがいいですね。

あとフッターだけはページ番号設定をやっておこうね!!!!製本時にわかんなくなっちゃうかもしれないから……目次以降だけページ番号を振りたい(2ページ目3ページ目からページ番号を振りたい)場合は「ページ番号の書式」→「連続番号」から。

②本文を書く

すでにあるものを流し込んでもいいですし、新たに書いてもいい。最高の作業ですな

ただ、製本の都合上、ページ数は決まっています。

32ページか48ページか64ページです。

なので、本にしたい文章を入れてみて、どのページ数にするか決めましょう。どのページ数にもならないよ!ってなっても全然大丈夫。①のレイアウトをいじって、余白を増やしたり減らしたりすると、ページ数は3~4枚ぶんくらい簡単に変動します。余白が数ミリ変わろうが見た目にはそこまで変わらないですから、そこをいじって調節しましょう。あとがきとかいれてみてもいいよね…!!

③奥付について

たとえ仲良しさんにあげるんだとしても、誰かに渡すときは奥付をつけたほうが無難です。

製本したことない人向けに言うと、奥付というのは「誰が・いつ・どこで作った本で・この本について問い合わせる必要が出た時は誰に連絡すればいいか」というのを載せたページになります。

なので、発行者、印刷所、発行日、連絡先を載せるのですが、この製本の場合印刷所は噛まないと思うので、発行者・発行日・連絡先でしょうか。大量に作って不特定多数に頒布する!!!という場合はこの内容はちゃんと調べて書いてくださいね!印刷所が関わってくれるとこのあたりすごくしっかりチェックしてくれたりするんですが、この製本は製作:全部俺 だからね……全責任も己で取るしかないですね……。

もちろん個人鑑賞用で誰にあげる予定もないよ!という場合は神経質になる必要はないかなと思います。

④印刷する

・印刷の形式が「本(縦方向に谷折り)」になっていることを確認する。

・両面印刷(短辺を綴じる)にする。

・印刷の向きが横方向になっていることを確認する。

これで印刷すれば多分大丈夫なはず……はず!!私の環境ではこの設定でミスは一度もなかったです。

⑤製本する

頑張ってください。

おわり。

よい製本ライフを!!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?