自治体職員が職務の中で感情を失うのはいつなのか?

実際に12年以上役所に勤めていたわけですが、「なんとなく役所の人っぽい」という集合的な感覚って、意外と共通してあるんじゃないかと思います。

その中の一つの要素には、「感情の起伏がない」というのがありそうだと感じています。「役所の人」という言葉からは、あんまり喜怒哀楽豊かなイメージって湧かないですよね?

統計の取りようもないことですが、実際に感情を表に出さない(出せない)自治体職員は多いのではないでしょうか?今日はなんでそうなってしまうのかというところを、物語から考えてみたいと思います。

(なお以下の物語は実際にありそうなことを前提としていますが、フィクションです)

専門外の業務でいきなり実務に放り出されトラブルに直面

大学で経済学を専攻し自治体の経済政策に関心のあったAは、希望通り地元自治体の職員として採用されることになった。

地方自治体の配属が「思い通りにいかない」というのは有名であり事前に知っていた話であったが、そのとおりにAは環境系の部門で騒音調査を担当することになった。

さて配属初日こそ辞令交付や関連施設の見学等で職場にいる時間は少なかったものの、翌日にはさっそく業務の引継ぎがはじまることになる。どうやら上司も今年から別の部門から来たようで、業務のことは全く知らないらしい。一緒になって引継ぎを受けることになった。

どうやら主な業務としては、工場や店舗から生じる騒音が規制範囲内になるよう指導することにあるようだ。

Aは業務内容について「あまり愉快ではなさそうだ」ということを直感的に感じ取ったものの、全く未知の領域でもあり、とりあえずはやってみようと思いなおした。ただし、なぜか晴れやかな前任者の表情だけは気にかかるが―—

権限のないところに責任を求めらる

引継ぎ資料に目を通したり、直接的な業務とはあまり関係のない全体的な研修をこなしているうちに二週間が経過した。少し職場の空気も馴染んできたころ、手元の電話が鳴るのでそれを取ることにした。

「近隣の店舗の室外機がうるさくてたまらない。基準を超えているに違いない、とにかく現場に行って指導してほしい。早く対応してくれ。」

住民からの通報だった。やや高圧的で早口な口調に気圧されるが、規制を無視した騒音に悩まされているのであれば、少し気が立っていてもやむを得ないかもしれない。そう思いまずは計測器を持って当該店舗に行くことにした。

アポイントを取ったうえで店舗に伺い店主に話を聴くと、少し予想と違った反応が返ってくる。

「ああ・・・その案件ですか。時々そういう電話がかかってくるんですよね。一応、対応して室外機の位置をずらしたんですが。」

ともかくその現場に行って騒音を測定すると、基準値に満たないことが分かった。少しばかりの正義感を持って訪れたのに、ある意味で肩透かしを食らったような気分になる。

「直接のお隣さんは何も言ってこないんですよ。最近できたその少し奥のお宅だと思います。ウチの方が前からここで商売していたんですけどね。」

さて職場に戻りことの顛末を通報元の住民に伝えることにした。ありのまま、「基準値以下の騒音であること」や「既に店舗側も配慮していること」などを話す。すると住民は電話先で声を荒げはじめた。

「そんなはずはない!あんたは税金から給料をもらって働いているんだろう。ちゃんと対応しろ!こちらは騒音ですっかりまいっている。もし病気になったりしたらあんたのせいだぞ!」

執拗なクレームと個人攻撃にビクつく日々

突然語気を荒げて攻撃的な言葉をなげかけられ、Aは驚き戸惑った。何度か説明を繰り返すも理解は得られない。1時間ほど話して、「とにかくまた指導をしてこい」という捨てゼリフとともに電話が切れた。

ほっと安堵するが、案件としてはクローズしていないことに不安を覚える。現場に行っても「やりよう」がないことはもう確認済だ。上司にも相談するが、業務経験のない上司も困って有効な解決策は出てこない。

やがて、月1回くらいのペースで例の住民から継続的に電話がかかってくるようになった。毎度声を荒げて攻撃的な言葉をAに投げかけ、主張は平行線のまま終わる―—いつその相手から電話がかかってくるか、常にストレスがかかり続ける日々がはじまった。

そしてある日、人事課から上司に連絡が入ったようだ。

「住民からAの応接に問題があるというクレームが入っている。状況を伺いたい。」

人事課はそういった通報をした住民の名前は言わなかったが、上司もすぐにそれが誰であるかは理解した。このクレームがいったいどこまで行くのか―上司もAもすっかり途方にくれてしまっている。すっかり日々の業務にうんざりだ。

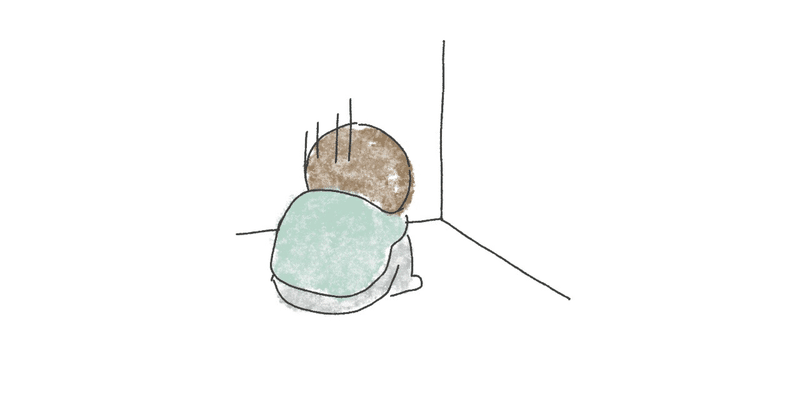

こうして、窓口で無表情の自治体職員が新たに一人誕生したのである。

問題のポイント

以上はフィクションですが、これは窓口のある部署であればところによらず起こりがちなことではないかと感じています。ここでの問題を簡単にあげると、次のようなものがありそうです。

クレーム対応、モンスターカスタマー対応の方針が明確ではない。

過度なジョブローテーションでノウハウが散逸している。

そのために、ストレスで感情が抑圧された状態が長期間継続する。

さらに言うと、そもそもの規制制度の問題や、住民間の関係性も問題なのかもしれません。みなさんはどんな問題がありそうだと感じますでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?