notoに記事を1年7ヶ月毎日投稿してみて、初日の僕に教えたい8つの知恵

2020年4月の、noteデビューする僕に、今の僕が教えてあげたいことを綴ってみます。

noteを始めたばかりに方には、ホンの少し参考になると思います。

僕の体験や主観を書きますので、どなたにでも参考になるとは言えません。その点はご了承ください。

1.タイトルに「第○○話」は失敗だった

僕は、このnoteを「10年続けよう」と思ってスタートしました。

僕のnoteは全て、『妻に捧げる3650話』というエッセイなのだ。いろいろなことを書くけれど、その全ては「エッセイ」だ。そう考えて、書き始めたのです。なので、タイトルにいちいち、「第○○話」と付けました。

これは失敗でした。

僕自身が、そのようなタイトルの記事には"ハードルの高さ"を感じ、読もうとしないのです。例えば、「第15話」ならば、未読の14話を全て読まないと理解できない可能性があります。そんな思いが頭をかすめるのです。

意識し配慮すべきは、「はじめて訪れてくれた読者さん」です。

連続モノを書く場合でも、"その1記事だけで満足していただける工夫"を、するべきでした。

ありがたくも「最初から読みたい」と、そう思ってくださった方のために、第1話のリンクやマガジンのリンクを、記事の最後に据えるべきでした。

今は、自分のための「第○○話」は、記事の1番最後に変更しまして、我ながら「やはり、こうだよなぁ」と独りごちています。

2.マガジンを、すぐ作って失敗した

マガジンは削除はできます。マガジンがなくなるだけで、記事は残ります。でも、「コレとアレとを1つにして~」というような作業が、超~面倒なのです。

カテゴリー別に分類しようと、そう思う方も多いかもしれませんが、僕はその思考の結果、マガジンがどんどん増えてしまいました。

「あの記事は、どのマガジンに入れたっけ?」と、マガジンのパラドックスに陥ったのです。

僕の肌感覚では、1年くらいは作らない方が良い気がします。どうしても、何がなんでも必要だというマガジンを、1つか2つだけに絞るべきでした。

理由は、1年も継続すると大抵は、「こうなるとは、当初は想像すらできなかった」というnoteになるハズだから。

ライティングの力も磨かれ向上し、初期の記事を書き直したくなるのも、『noteあるある』でしょう。

1年間継続すると間違いなく、自分のnoteの、しっかりした方向性が見えてきます。

カテゴライズは、それからの方が良いと思います。

3.継続のコツ

僕の継続のコツは、『2人の方の言葉』の実践です。

まずは、キングコング西野さんの言葉。

「継続したいのなら、『努力とは言えない小さなこと』を『毎日』やる」

歯磨きレベルの『習慣』にしてしまうのが1番楽チンなので、『毎日』です。決まった時間が望ましいですね。

そして、毎日やるためには、大きい計画や、中くらいの計画ではダメなのです。しんどくって、習慣になるまえにサボってしまうから。

だから『努力とは言えない小さなこと』、なのです。

僕は、こんな手抜き記事も書きました。

この他にも、「体調不良で今日は書けません」という、ほぼそれだけの記事があったはず…。(探したけど見つかりませんでした)

こういう『努力とは言えない小さなこと』で良しとすると、一体なにが良いのか。

僕は、この手抜き記事のおかげで、「毎日投稿してきた」と、自信を持って言えます。誰かに対して言うのではなく、僕が僕自身に言えるのです。

この効果って、皆さんが思っている以上に、凄く大きいです。

もう1人は、誰だったか忘れちゃいました。確か、作家さんかライターさんでした。

この言葉です。

「10年続ければ、大抵は飯が食えるようになる」

良く、1ヶ月や1年を目標にする方を見かけます。

1年続ける人って、けっこういます。でも10年なら、きっとその「10年」に価値を感じる人がたくさんいます。

この「10年」の良さは、半年や1年で達成感を感じないところです。下手に「やった~!」と達成感を感じると、そのあとモチベーションの継続が大変になると思うのです。

まとめますと、僕の継続のコツは、

「努力とは言えない小さなこと」「毎日」「10年」という、この3つを自分に言い聞かせることです。

4.記事のネタ

最初の1月は順調でした。書きたいことがあって、このnoteを書き始めたからです。

でも、約1ヶ月でネタが尽きました。

「今日は、何を書こうか?」というのは、かなり苦しかったですね。

今は、まったくと言って良いほど、ネタに困りません。スキルとまでは言えませんが、ネタに困らないように僕が心がけていることを書きます。

①分割

1つの記事が長くなったなら、僕は分割します。書かなかったことは、翌日以降の「ネタ」になります。

②ヨコ展開

1記事の関連することや、似たことを考えてみる思考です。明智光秀展に行ったなら、織田信長や豊臣秀吉の記事も候補になりますし、可児市や土岐市も記事の候補です。ご当地の名産品に思考を巡らせば、栗きんとん、五平餅、美濃焼なども、記事の候補に挙がってきます。

③深掘り

横にはズラさずに、「なぜ?」「本当だろうか?」「この情報の根拠は?」と、Wikipediaやネット検索を駆使して、どんどん詳しく書こうとする思考法です。(長くなったら、①の「分割」を使います)

④メモ

何か閃いたときには、即、メモを取りましょう。閃きは、たった2~3秒で脳の奥に消えることがしょっちゅうです。

僕は、グーグルのメモアプリ『Google Keep』を使っています。スマホとPCとを同期できますし、音声でもメモできる優れものです。

⑤インプット

やはり、アウトプットする以上、インプットは必須です。インプットは思考の『ヨコ展開』にも『深掘り』にも繋がります。

5.僕のインプット先をご紹介します

①西野亮廣エンタメ研究所

キングコング西野さんの、オンラインサロンです。Facebookからですと、980円/月額です。内容は「メルマガ」みたいな感じです。毎日、Facebookグループに、西野さんが2000~3000文字の記事を投稿されています。

これだけです。

しかし、この内容がビジネスやエンターテインメントの最先端の情報ですから、思考がバンバン刺激されます。

②Voicy

キングコング西野さん、鴨頭義人さん、安倍照雄さんの、3人の配信を毎朝聴いています。全部無料です。音声は「ながら聴き」ができるので、非常にありがたいです。

③YouTube

両学長。平日のみ毎朝配信されています。お金の勉強と、本質的な『ものの見方・考え方』なども学べます。

本の要約・解説チャンネルで、学識サロンさん、サムさん、サラタメさん、中田敦彦さんの動画を、紹介される本に興味がある場合、視聴しています。

④YouTubeメンバーシップ

キングコング西野さんのメンバーシップです。2週間に1度の配信です。

約1時間の動画で、ゲストと西野さんとの『飲み会』なのですが、毎回、物凄い刺激になります。勉強にもなります。590円/月額です。

⑤本(読書)

僕は、Amazonオーディブル → kindle → 紙の本、という優先順位で本を購入します。何度も繰り返し聴きたい内容なら、Amazonオーディブルが最高のツールです。そしてkindle。kindleにない場合、致し方なく紙の本を購入します。

購入する約6割は、YouTubeの『本要約・解説チャンネル』で知り、興味を抱いた本という感じです。

6.ライティング能力の向上のために行ったこと

①本

まず、本を読みました。文章術のハウツー本です。

5冊くらい読みまして、これ!と思うのは、この本です。

『「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。』

著者:藤吉豊、小川真理子

基本が学べるのです。基本は実行可能です。

そして、基本は大事です。実感です。

②ストアカ講座

1000円の講座でも、もの凄い学びがあります。稀に「あれ?」、という講座も無いわけではありませんが、それは、超~~~稀です。

くどいようですが、基本は、ちゃんと学んだ方が良いと思います。

この講座は、たった2000円ですが、僕の評価は「神講座」です。

7.便利ツール

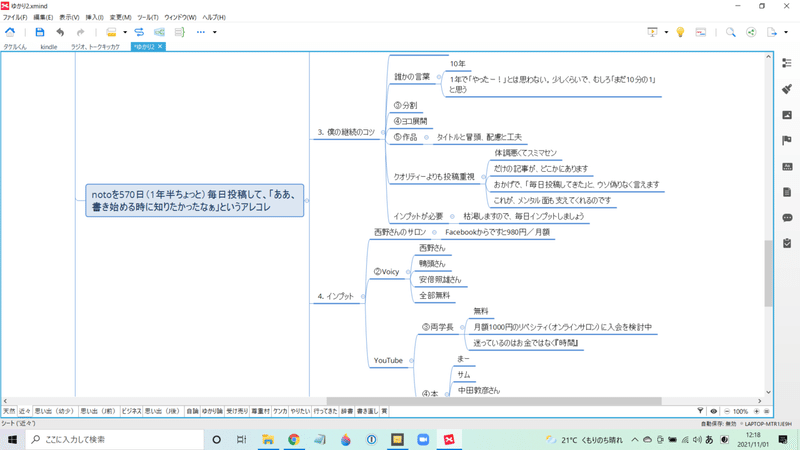

①マインドマップ

僕のイチオシの便利ツールです。下書きに最適です。

こんなやつです。

この記事も、マインドマップで下書きしました。

このツールを使うと、否が応でも論理的な記事になります。

そして、noteにコピペができるんです。もちろん、体裁を整えたらり、文章化したりという作業は必要ですが、記事は、圧倒的に読みやすくなります。

思考を箇条書きにできるのですが、その、箇条書きを、アッチやソッチに簡単に移動できるのです。

これは、起承転結を考えたり、横道に話が逸れたことを直したりするのに、超絶に便利なのです。

思いのほか長くなりそうなら、例の『分割』も、ここで思考できます。

マインドマップは、何種類もありますし、無料で使えるものがほとんどです。IT音痴の僕でも、感覚的に使えるようになりましたので、ほぼ誰にでも問題なく使いこなせると思います。

②Canva

僕は、このnoteにはCanvaを使っていません。時間の節約のためなどです。

でも、Instagramのために使い出しまして、少し慣れつつあります。

慣れますと、noteトップページの画像や、各記事のアイキャッチ画像が簡単に作れちゃいます。アイキャッチ画像は、noteに「Canvaで画像を作る」という選択が組み込まれていますから、メッチャ便利ですよね。

ちなみに、スライドなどの資料もパワーポイントより簡単に、かつ、見映え良く作れそうな感じです。

8.プロフィールについて

プロフィール記事は、なるべく早く書いた方が良いと思います。しばらくは固定記事に据えましょう。

やがて「これ!」という記事が書けたなら、その記事を固定記事とします。このタイミングでプロフィール記事を、晴れて「プロフィール」に据え直します。

これがイイと、僕は思います。

そして、プロフィールは、何度でも書き直しましょう。

「編集」で書き直さずに、新たな記事で書き直すことをお勧めします。

自分の成長という、大切な『記録』になります。

◆〆

推敲のため読みなおしてみましたら、なんか偉そうですね 笑。

ゆかりちゃんに叱られないよう、今から頑張って、kindle本を執筆します。

僕は、ゆかりちゃんが大好きなのです。

※この記事は、エッセイ『妻に捧げる3650話』の第578話です

コメントしていただけると、めっちゃ嬉しいです!😆 サポートしていただけると、凄く励みになります!😆