[日日月月]5月10日、zoomで咲いた昔話から「出版」のあり方をもう一度考えた

この連載は…

八燿堂の中の人、岡澤浩太郎による、思考以前の言葉の足跡です。まとまらないゆえとっちらかってますが、その過程もお楽しみいただけましたら

昨夜は友人たちに、思いがけず昔話を披露することになった。その友人たちと進めている、八燿堂とは別のプロジェクトで、15年ほど前に思いついたアイデアを実現できるのではないかと閃いたのだ。彼らに向けて、いまとなっては古びたアイデアがどうやって生まれたのか、経緯を説明し、それを肴に議論のような雑談がモニター上で進んだ。

発端は2009年、勤めていた出版社で、編集に携わっていた雑誌が休刊したことだった。雑誌の名前は『STUDIO VOICE』という。

『STUDIO VOICE』は、出版社のオーナーである森英恵――かのファッションデザイナーである――の一族の一人(森英恵の息子だと記憶している)が、確か1970年代か80年代にアメリカにわたり、アンディ・ウォーホルが創刊した雑誌『Interview Magazine』の日本における出版のライセンスを、ウォーホル本人に直談判して獲得し、創刊に至ったと聞いたことがある(伝聞につき誤解が混ざっている可能性があるのでご了承いただきたい)。

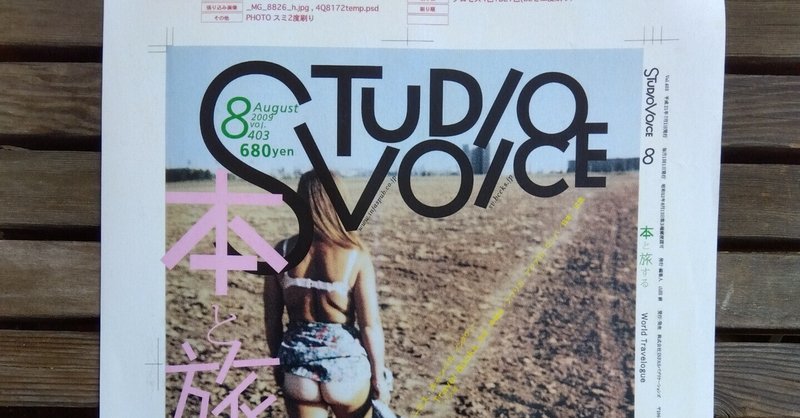

この記事の冒頭の写真は『STUDIO VOICE』で私が最後に担当した特集号の、お蔵入りとなった表紙案だ。使用写真はボリス・ミハイロフである。デザイナー(松本弦人さん)や出版社など、関係者には一切了解をとらず勝手に公開しているので、クレームが入り次第消去することをお断りしておく(なお同誌は、現在は別のスタッフで同じ出版社から刊行されているようだが、現在はまったくかかわりがないため詳細はわからない)。

2009年の話に戻ろう。『STUDIO VOICE』の休刊は、私にはとてもショックだった。インターネットと紙媒体の関係が腐るほど論じられていた時代、「これからは強い言論が残る」と頑なに思い続けて誌面づくりに勤しんでいたけれども、そんな確信も休刊という格好であっけなく崩壊したからだ。本当に、とてもあっけなかった。

当時の編集部は休刊を機に解散し、全員が退社することになる。それぞれがいまどこで何をしているのか定かではないが、私は当時、これからも出版活動を続けていきたいと思っていた。

ただ、崩壊した確信の残骸を眼前に、これからの「出版のあり方」を否が応でも考えざるを得なかった。言い換えると、当時「当たり前」に行われていたことや環境を、ゼロから逐一検証したのだ。例えば、冒頭に挙げた「15年ほど前に思いついたアイデア」は、こんな疑問から生まれた。

なぜ編集部や出版社だけが編集権を保有しているのか? 編集権を特権的に所有するのは読者に対する一種の「暴力」であり、平等性を欠くのではないか?

編集権とは、メディアにおける報道や表現の自由や独立性を担保するものだ。そこから編集方針が生まれ、媒体そのもののあり方や、各記事の姿勢や性格が決定づけられる。したがって編集権はメディアの根幹である(端的な例を挙げるなら、過去の戦時下では編集権はメディアからはく奪され国家に預けられた)。

しかし一方で、当時すでにインターネットが十分に浸透し、ユーザーがコンテンツを発信することがまったく珍しくなくなっていた。つまりウェブ上では、編集権はすでに読者(というよりユーザー)側に開け放たれていたのだ(当時はこの現象を「双方向性」という言い方で表していたように思う。現在となっては多方向かつ無方向でもあるが)。

私は考えた。メディアが編集権に固執するのは、もはや古い時代の思想なのではないか。これからは、読者がメディアを編集する時代なのではないか、と。端的に言うなら、読者がメディアをカスタマイズする、ということだ。

結局このアイデアは頓挫することになった。私は「紙」を前提に考えていたが、当時はまだプリントオンデマンドの技術が一般化していなかったため、印刷の工程においてカスタマイズを実現することが非常に困難だったからだ。

ただ当時から、またそれ以降も、似たようなメディア形態が現れていた。例えば、東京・国分寺のクルミドコーヒーによる出版社、クルミド出版の「ライブ製本」がかなり近似している思う。折ごとに記事をバラ売りして綴じるというのは、私には画期的だった。

さて、#活版TOKYO におけるクルミド出版のメインは、『喫茶の文体』のライブ製本です。まずは8、16、24、48ページの作品から60ページ分の組み合わせを選び、その並べ順も決めていただきます。(続く pic.twitter.com/sTv2bVnCOx

— クルミド出版 (@kurumed_pub) July 26, 2018

クルミド出版ブースのスタッフがお選びいただいた作品と見返し・表紙をお預かりし、その場で製本します。活版で印刷したとびらを作品の束と合わせて、表紙で包み、活版で印刷した題箋を貼って完成です。ご注文いただいてから30〜1時間ほどかかるので、会場をご覧になってお待ちくださいませ。(こじ pic.twitter.com/mqBxWfTjRM

— クルミド出版 (@kurumed_pub) July 26, 2018

ウェブではもっと実現が容易で、広義では「SmartNews」も「カスタマイズしたメディア」にあたるだろう。ウェブではカスタマイズなんて当たり前の話だ。

ではいま、この「古びたアイデア」でどんな刊行物が実現できるのか。……それは実現または頓挫した暁に、ネタバレしようと思う。

ちなみに2009年の休刊のとき、こんな疑問も湧き上がっていた。

なぜその判型なのか。A4変形は適切だったのか? ほかに妥当な判型はなかったのか

毎月刊行しなくてはいけないのか。定期刊行する必要はあるのか?

書店で売る必然性はあるのか。書店以外の可能性はないのか

そもそも「売る」ものなのか。資本主義システムに依存しない出版形態は存在するだろうか?

などなど

当時の出版界にあった「当たり前」は、現在も引き継がれている。しかし、ほとんど常態化して疑問すら生まれないのは、思考停止と同じではないだろうか。今後考えられる出版のあり方とは何か。これらの疑問に対する検証を経て、八燿堂は誕生した。

▼次の記事

▼八燿堂について

▼mahora について

▼sprout! について

▼八燿堂の中の人、岡澤浩太郎について

〔八燿堂より:サポートのお願い〕

よろしければ、八燿堂の活動にサポートいただけたらうれしいです。金額はご自身のお気持ちのとおりに、任意でご指定ください。いただいたお金は、本の印刷費やポッドキャストの制作費、フライヤーなど宣材物の制作費などにありがたく充当させていただきます。

※以下のリンクから、任意の金額とクレジットカード情報を入力ください

(stripeという、世界各国で使用されているオンライン決済サービスを利用しています。いただいた個人情報などはstripeが管理するため、八燿堂は情報を所有しません)

多くのご支援ありがとうございます。木々や星々は今日も豊かさを祝福しています。喜びや健やかさにあふれる日々をお過ごしください。