「子ども発達障がい支援実務士講座」おすすめポイント

2024年4月にユーキャン様より「子ども発達障がい支援実務士講座」が発売されました。

こちらはユーキャン様と制作した講座、「子ども発達障がい支援アドバイザー」「思春期発達障がい支援アドバイザー」に続く第3弾です。

この記事は(お伝えできる範囲で)講座制作の裏話も交えながら、ご紹介します!

※画像は公式ホームページの講座案内よりお借りしています。

こんな方におすすめ

保育園や幼稚園、小学校など子どもに関わるお仕事をしている方

放課後等デイサービスや児童発達支援などで、発達障害の子どもたちに関わるお仕事をしている方

上記のような場所で、今後お仕事をしてみたい方

自分の子どもに発達障害やグレーゾーンの特性があり、我が子のために学びながら、今後将来的に関連するお仕事をしていきたいと考えている方

他の講座との違い

2021年9月にリリースした「子ども発達障がい支援アドバイザー講座」や、2023年4月にリリースした「思春期発達障がい支援アドバイザー講座」は主に保護者の方向けの内容です。

支援に関わる方への情報も、多少はありましたが、やはり「家庭でどのように関わっていくのがよいか」という情報がメインです。

今回の「子ども発達障がい支援実務士講座」は、「支援者さん向け」です。

家庭という空間で【我が子と1対1で日々対峙する関わり方】と、集団の中で複数の子どもがいる状況で【課題を抱えている子との関わり方】では、

基本的な対処法は同じですが、より専門的で幅広い知識が必要です。

仕事なので、結果が求めらる場面もありますし、同僚や上司との付き合い方、保護者とのやりとりなど、「対 子ども」だけではない部分も多くあります。

「子ども発達障がい支援実務士講座」は「お仕事」に直結する内容です。

講座の内容

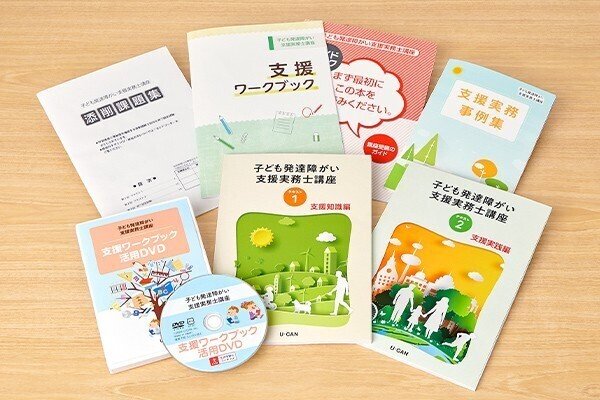

2冊のテキスト(支援知識編、支援実務編)

支援ワークブック

支援実務事例集

DVD

テキストでは、

発達障害に関する基礎知識

支援の基本

集団の中で起こる問題行動の原因と対処

子どもの成長を促す環境づくり

子どもの感覚を育てる「遊び」

保護者や同僚とのかかわり

相談機関、就学までの流れ

・・・・etc

イラストや表を積極的に使いながら、「堅苦しくなくとても読みやすいテキスト!」と評判です。

個人的なオススメは、テキスト内にでてくる様々な事例です。

事例から学ぶことで、現在みているお子さんと重なる部分がありヒントを得ることができたり、現場で働くようになった際に「どんなことが起こるのか?」ある程度想定しやすくなります。

教材

テキスト以外にも「支援ワークブック」や「事例集」があります。

支援ワークブックは、書き込み式のシートになっていて、お子さんひとりひとりの状況を客観的に把握するのに役立ちます

また、課題があるお子さんの「問題行動」(気になる行動)にスタッフ間で共有するのにも役立ちます。

支援の手立ては一つではない。選択肢がもてるようになること。

この講座の目指すところは

「支援者さんが、たくさんの選択肢を持てるようになること」です。

子どもに気になる行動がみられた時、仕事として関わる支援者さんにとって一番つらいのは、

なぜなのか?原因がわからないこと

手立てがわからないこと

自分のやり方が合っているのか自信がもてないこと

ですよね。

本やネットで基本的な知識はもっていたとしても、ひとりひとり違った特性を持つ発達障害やグレーゾーンの子どもたちに、「正解」を見つけるのはとても難しいことです。

支援はトライ&エラー。

本人や周囲、支援者さんが困るようなことが起きたら、

Step1 原因を見つける

Step2 手立てを試す

Step3 検証する

うまくいったら継続してみる。

うまくいかなかったら、次の手立てを試してみる。

そしてまた、検証する。

きっと、多くの方はこれを無意識にやっていると思います。

それをロジカルに順序立ててわかるようになるのが、この講座の目指すところです。

裏話

さて、ここからはこの講座を私たちがどのように作り上げたかを少しだけご紹介します。

まず、ユーキャンさんより「支援者さん向け講座を作れませんか?」というご相談をいただいたのは、この一つ前の「思春期発達障がい支援アドバイザー講座」を制作中のことでした。

その時は思春期発達障がい支援アドバイザー講座を作るのに、てんやわんやの時でした。

でも、第一弾である「子ども発達障がい支援アドバイザー講座」は、支援者さんと思われる方からの「現場ではこういったお子さんがいて・・」という質問が多く寄せられていました。(個人的なご質問には回答できないのですが・・)

ママ向けに作ったつもりでしたが、想像以上に支援者さんからの具体的なご質問が多く、「もしかしたら、いま一番困っているのは支援の現場で働く方々なのでは・・・」と、ぼんやりと思っていました。

過去2講座と、「どう違いを出すか」もポイントでした。

家庭で「二人きり」なのと、他の様々なお子さんがいる中での「集団」での対処となると、当然変わってきますよね。

子どもを伸ばす遊び方

環境を整える

同僚や保護者との向き合い方

このあたりは、支援の現場ならではのヒントとして、どうしても入れたかった部分になります。

保護者は毎日の食事や生活に追われてしまうので、家庭でできない「遊び」をしてくれるのが、支援者さん。

いち保護者としても、先生がこのような知識をもっていてくれたら嬉しいな、をたくさん詰め込みました。

といっても、今回原稿執筆をメインでがんばってくださったのは、現役の支援者さんである、愛媛県松山市在住の川手美香先生です。

美香先生は、発達凸凹アカデミーの「子どもの発達と環境」講座の開発者でもあります。

常に様々な新しいことを学び、取り入れ、発達凸凹ちゃんとそのママたちのために日々奔走してくれています。

また、長きにわたり私のサポートをしてくれている、発達凸凹アカデミーのインストラクターでもある内田真弓先生も、今回たくさんお手伝いくださいました。

真弓さんは常に的確で正確なので、細かいところにたくさん気づいてくれて、「真弓チェック」は私達をビビらせました(笑)

私はすでに長野県に住んでいる状態での執筆スタートだったので、

長野

愛媛

東京

3拠点でそれぞれ、お家で地味にがんばりました。(一番がんばったのは美香先生ですが)

期間中、3人で会えたのはDVD撮影の1回だけ。。

とにかく私たちは、

「どうしたら支援者さんが楽になるか」

「どうしたら子どもたちが自分らしくいられるか」

を、必死に考えて作りました。

そして、講座を手に取る方々をイメージしながら、

「こんなこと書いたら、ムカっとしない?」

「この表現、ちょっときつくない?」

「これだと、誤解を招きそう」

「これはプレッシャーになっちゃうかも・・・」

とか、

けっこう細かいところを気にしました。

気にしすぎて、まどろっこしくなった表現もあるかもしれませんが、そんな理由です。

だって、みなさん、本当に一生懸命子どもたちと向き合ってくれてると思うんです。

子どもたちと向き合う仕事って、すごく大変な仕事ですよね。

責任もあるでしょうし、いろんなプレッシャー、人間関係・・・本当にいろいろあると思います。

だから皆さんが、

「そんなこと言ってもできないのが現実なのよ!!」

とならないように・・慎重に丁寧に、作ったつもりです。

手にとってくださった方の、なにかになると嬉しいです。

どうぞよろしくお願いします。

↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?