『怪獣の名はなぜガギグゲゴなのか』

「凛として」という言葉が好きで、息子の名前を付けるとき「凛」の字を入れようと考えたことがありました。

ただしこの字には2つの異体があります。

「凛」と「凜」です。

右下が「示」か「禾」の違いです。

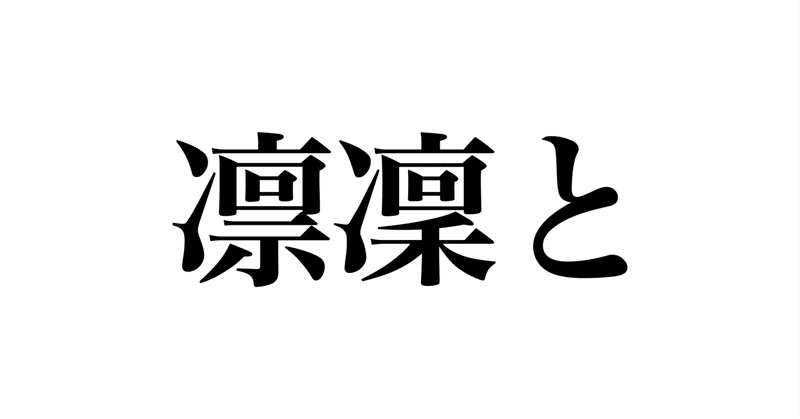

どちらにしようかと、これらを巨大フォントでプリントアウトして字を見比べてみました。

すると迷っているうちに、ゲシュタルト崩壊を通り越して、目が回ってしまったのです。

本当の話です。

嘘だと思うのなら、上の画像で一度やってみてください。

「回」が周囲と相まって中心への誘因力があるところへ、「にすい;冫」が回転力を与えているようで、今にも回り出しそうに見えたのです。

そんなことより目を回しながら、ボクは”凛”あるいは”凜”はダメだと思ってしまったのです。

”凛”ではダメだ。”凜”はやめようと。

まず、この字はそもそも「りんとして」いないのです。

この字は意味の割には変な字じゃないかと感じたのです。

バランスが悪いのです。

まず「にすい」に喪失感があります。普段から「さんずい」が見慣れているからでしょう。

そして「なべぶた」、これは浮いている感じがします。フタなのにしまりがない。

そしてふざけたような「回」。支える線がなくて重みがありません。

加えてそれぞれのコンポーネントの組み合わせに馴染みがなく、よそよそしさがあります。結束力がない。

とにかく美しくないのです。

次に、漢字としてポピュラーではないので、息子の人生に悪影響を与えそうな気がしました。

たいていの場合、

「『りん』はどう書きますか」

「『凛々しい』や『凛として』の『凛』です」

「は?」

というくだりのあと、どんな字かを説明することになるでしょう。

そして「にすい」に「なべぶた」、回転の「回」に「しめす」(もしくは「のぎ」)と各コンポーネントをいちいち説明しなければならない。

ぼんやりした人だと、一発ではピンとこないはずです。

「にすい」で早々に脱落する人もいるでしょう。

あと「示」か「禾」の2種類あると、そこでつまづくこともあるでしょう。

要するに説明がいつも面倒くさくなるのです。

聞いた方も、自分の教養の無さを突きつけられているように感じるかもしれない。

お互いがモヤモヤするのです。

それがファーストコンタクトだったら、友だちになれる確率を下げてしまうかもしれない。

あいつとの会話は面倒だと刷り込まれてしまいかねません。

そして何よりも説明に時間を費やします。

この十何秒が一生の間、何度も何度も繰り返されるでしょう。

合計すると人生の中で数日間ロスし、数ヶ月間モヤモヤするかもしれません。

貴重な友だちと時間を失いかねない字なのです。

なので字を変えることにしました。

「琳」としました。

「おうへん」に「はやし」。「王に林」。簡単簡潔です。

「尾形光琳の琳」とダメ押しすれば完璧です。

それにデザイン的には、その尾形光琳が名前に選んだ漢字なので文句はないでしょう。日本史上最高の画家ですから。

ちらっと麒麟の「麟」も考えました。

しかし画数が異常に多いのです。

これも時間を費やすでしょう。

「琳」は画数が多くない上に、折れ線がなくて素早く書けます。

人生では名前の字を聞かれるより、名前を書くことが圧倒的に多いのです。

テストなどで有利に働くでしょう。

ただ「琳」という字は、一般的には意味を携えて使われません。

宝石という意味があるようですが、よく知られた熟語は無いようです。

「尾形光琳」か「琳派」くらいにしか使われない名前用の漢字です。

親としては字に何らかの意味を持たせたいところですが、それでも構わないと思いました。

字の意味よりも、音の方が大事なのです。

音(声)で名前を呼ばれることがほとんどだからです。

幼少の頃は特に、字の意味なんて関係ありません。

そして息子の名前を「りん**」と呼ぶことで、自然と彼は「りりしく」「りんとした」子になってくれるという予感がしたのです。

『怪獣の名はなぜガギグゲゴなのか』 黒川伊保子 新潮新書 2004

さてようやく本題の本の紹介です。長すぎるイントロでした。

少し古い本です。処分したのか手元にありませんでした。

内容は、言葉に濁音があると迫力を感じ、清音(サ行など)があると爽やかさを感じる等、音には特有の印象があり、それが無意識に働きかける力があるというものです。

例えば菓子類の名前にはパ行(ポッキー、プリッツ、パピコ、ポポロン、アポロ)が頻出しているのは、パ行が持つ明るさや活発さがネーミングに影響しているからのようです。

「どんどん」「ひらひら」「ゴツゴツ」「キンキン」などのオノマトペも、音の印象とその意味は呼応しているとのことです。

ボクが面白いと感じたのは、名前の先頭音がその人の性格に影響するというものです。

音の印象は心理に作用し、幼少からその音の名前で呼ばれ続けると性格にまで影響するのです。

以下は著者監修のページです。

確か本書の中では、ラ行的性格は、知的でスタイリッシュ以外に、冷静、口が達者などがあったと記憶しています。

きっとラ行の名前の人は「りんとして」いることでしょう。

ちなみに息子は2000年生まれ、この本は2004年の刊行です。

ボクはこの本を読む前から何となくこの事に気付いていたのでした。

和子さんは和子さん的(真面目な学級委員長的)性格に、真美さんは真実さん的(優しく母性ある)性格になるなあと薄々思っていたのでした。

さて息子は成人となり、どうなったのか。

ラ行的性格になったのか。

「りんとして」いるのか。知的なのか。スタイリッシュなのか。口がうまいのか。

うーん。

わかりません。

“人狼“は誰にも負けないらしいけど。

それはラ行っぽいかな。

さてボクの名前に関しては、先頭音はハ行です。

途中にもハ行音があって、名前の中にハ行の音が2つあります。

ハ行の特徴は息をたくさん使わなければ発声できない音です。

ハヒフヘホとカキクケコを発声すると、それぞれに必要な空気量は大きく違うことがわかります。

うっかり文の最後の方で「ハハのホホのヒフ」などと言うと、途中で息が足りなくなってしまいます。

つまりハ行は無駄が多い音なのです。

ボクは無駄の多い音を自分の名前として幼少の頃より聞かされてきました。

なるほど、だからかボクは無駄の多い寄り道ばかりの人生を、ひらひら、ふわふわと歩んできたのだ。

フムフム、確かにこの記事も前置きが長くて無駄だったよなあ。

ま。そんなことは、へらへらしたボクは気にしないのです。それではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?