【中医学の古典はスペクタクル】

昨日は冬至でしたね。

皆さまカボチャを食べたり、ゆず湯に入られましたか?

日本では

だいこん、にんじん、れんこん、ぎんなん、きんかん、うどん

最後に「(う)ん」がつく縁起の良い食べ物を食べる風習があります。

我が家もカボチャと豚肉の煮物、デザートにカボチャ白玉with小豆の甘煮を食べました。

冬至は、中医学的には1年で一番「陰」が高まる日。

中医学の「病因(病気の原因)」の1つは、陰陽のバランスが

崩れてしまう事にありますので、

カラダの中のエネルギーの元である「腎」を労わってあげる事が大切なので、手っ取り早い方法としては、「黒いもの」やキノコ類、牡蠣、アワビなどが気にして食べてみると良いです。

さて、前置きが長くなりましたが、

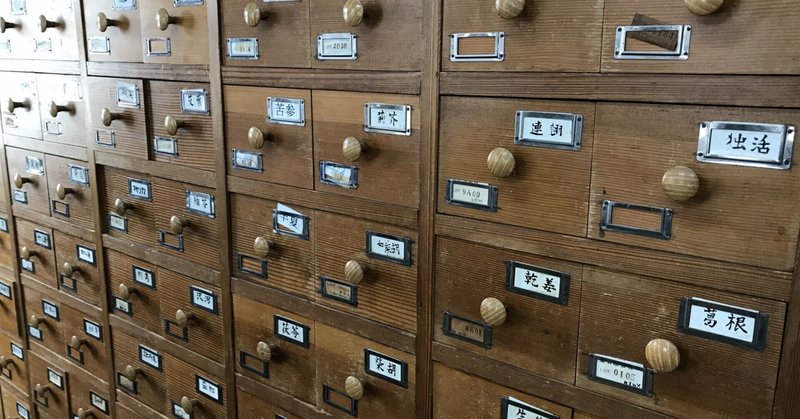

中医学の古典に『傷寒論(しょうかんろん)』という名著があります。

漢方を志す人は、必ず読むと言われている学書ですが、

この本は風邪の種類や「急性発熱性疾患」に対しての本なので、

実は今のコロナウィルスやインフルエンザの治療書としても役立つもの。

その中では「桂枝湯」が大切!なんて連呼されているのですが、

またこれは別にお話しする予定。

この名著を書いた方が 張仲景(ちょうちゅうけい)先生

中医学の名医中の名医「医聖(いせい)」言われる偉い方。

その他にも脈診や鍼の名医「扁鵲(へんじゃく)先生」は

なんと鳥になっちゃったりして、

一面から見ると、中医学の古典は聖闘士が居たり、

鳥獣が居たりと一大スペクタクル映画のようでもありますね。

そんな面白い一面もある、中医学の古典。

簡単に解説している本も沢山出ているので

機会があったら覗いてみても面白いと思います♪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?