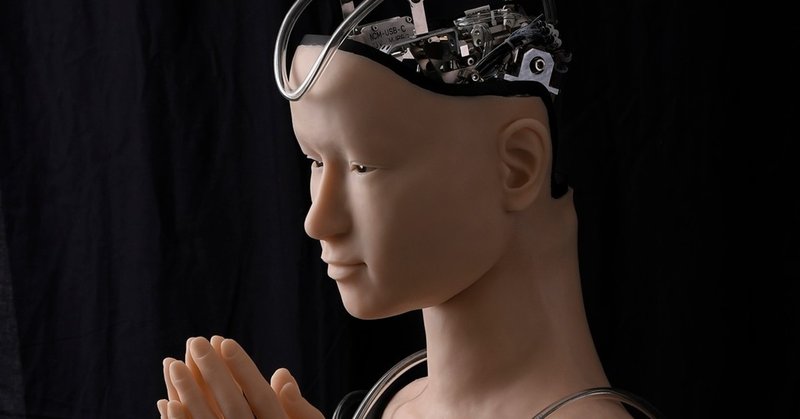

アンドロイド観音

(サムネイル画像出典:A-Lab)

2019年2月 京都の高台寺にアンドロイドの観音菩薩がやってきました。

自身そっくりのアンドロイドで有名な、石黒浩研究室との共同企画で行われたそうです。

(動画出典:時事通信大阪支社)

残念ながら私は実物を見てはいないのですが、この企画を題材にした書籍に開発者である小川浩平氏へのインタビューが掲載してあったので、その一部を紹介します(*1)。

まず、お寺とアンドロイド、という一見相いれない組み合わせですが、高台寺の住職はこの企画にかなり乗り気だったそうです。

住職はこのアンドロイド観音を仏像の延長に位置づけます。

想像の中にある仏を実態の絵や形にして表現しようとするのがかつては仏画や仏像だったのならば、現代はアンドロイドというのはいたって自然だというわけです。

また、今回のアンドロイド観音は、吹き込まれたシナリオに従い遠隔操作されるロボットという形をとっています。

つまりアンドロイド観音自身が考えてその場その場のコミュニケーションをしているわけではありません。

しかしいずれ、仏教のビッグデータを入力し、人間との対話の学習を重ねることで、現実の人の悩みを聞いて答えることができるAI観音が実現するか?という問いに対し、

設計した小川浩平氏は「かなり困難だと思います」と話しています。

例えばロボットに「愛している」と言ったとき、ロボットが「愛している」と返す(ようにプログラミングする)のは簡単ですが、

それはロボットが愛の概念を理解しているわけではありません。

概念理解のレベルでコミュニケーションを行うロボットというのは、現状では非常に難しいのです。

しかしその上で、

「いまの遠隔操作されているアンドロイド観音と、自分で考えてしゃべるアンドロイド観音と、果たしてどれだけ違うのか?」と小川氏は問いかけます。

わたしたちも普段、「愛している」と言われたら「愛しているよ」と答えれば関係がうまくいくことを知っています。

知識や経験を背景にしゃべっているわけです。

だとすると、

もし仮に自律的に話せる観音ができたとしても

結局今回の観音プログラムと同じようなことを話すのでは?というのが小川氏の考えです。

コミュニケーションにおいてその内容を「理解している」ことが、いったいどの程度重要なのか。

そもそも仏像は直接的なコミュニケーションが不可能な存在だからこそ

――私たちの嘆き・願い・感謝そのすべてに何も言葉を返さないからこそ――

私たちにとって「救い」となるのか・・・。

アンドロイド観音の存在は、

ロボットとのコミュニケーションの未来、そして私たちが仏像に手を合わせながら何をしているのかについて、

とても大きな問いを投げかけています。

(*1)

高台寺(監修)2019『マンガ アンドロイド観音が般若心経を語りはじめた』かもがわ出版.

より、インタビュー対談 小川浩平「なぜ観音菩薩がアンドロイドなのか?」(聞き手:艸場よしみ)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?