絵画は「理解する」ものなのか 「理解」という言葉から自分を解放すると鑑賞の幅が広がる気がする

東京国立近代美術館の常設展で1953年に開催された「抽象と幻想」の回顧展が展示されています。

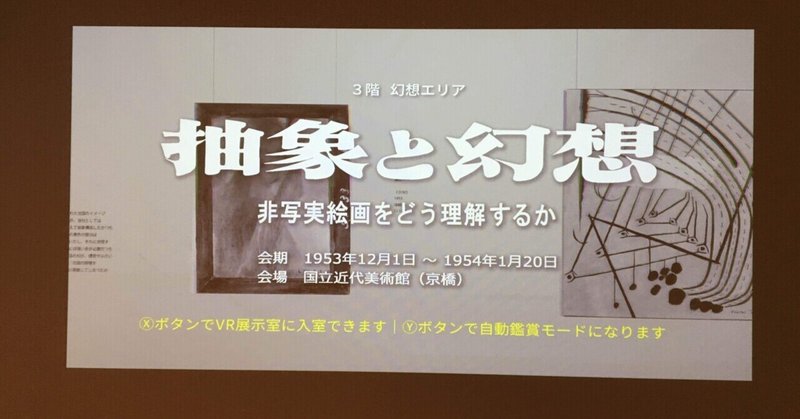

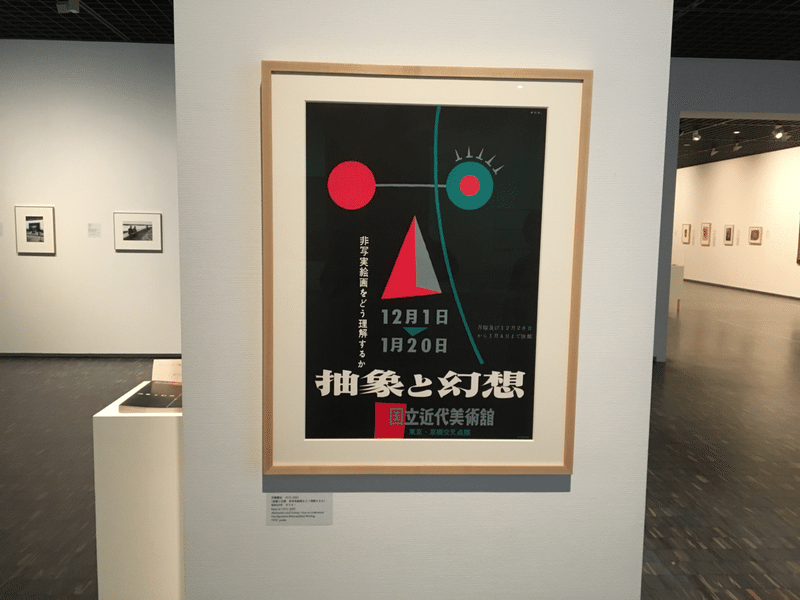

戦後日本が主権を回復した翌年の1952年12月1日に、当館は京橋で開館しました。このコーナーでは開館当時の様子を振り返る映像や資料とともに、初期の重要な展覧会である「抽象と幻想 非写実絵画をどう理解するか」展(1953年12月1日―1954年1月20日)に焦点を当てます。

「日本近代美術展 近代絵画の回顧と展望」で開館して以降、当館では近代美術を歴史的に回顧する展示が続いていました。1周年を迎えるにあたって行われた「抽象と幻想」展は、名品を並べるという従来型の展示とは異なり、同時代の作家を、特定のテーマの下で取り上げる新しい試みでした。

批評家の植村鷹千代と瀧口修造を協力委員に迎え、「抽象」と「シュルレアリスム(幻想)」というモダンアートの二大潮流をめぐって構成された展覧会とは、果たしてどのような内容だったのでしょうか。7室では、残された資料や記録を元に制作した再現VRを投影しています。初期の実験的な美術館の実践を追体験してみてください。

「非写実絵画をどう理解するか」というキャッチコピーに、作家・鑑賞者をを含めて当時の美術界の「非写実絵画」に対する捉え方に興味を覚えました。

当時は、非写実絵画を「理解しようとしていた」ようです。それは今もそうかもしれません。私も、最初は「理解」しようとしていました。そして、理解できないので作品から遠ざかっていました。アレルギーのような拒否反応もありました。

それが、ある時を境に、おそらく抽象風景画を観てから、抽象的なものに惹かれるになりました。抽象風景画を観ていると、そこからいろいろな風景が見えてきました。それは自分の記憶に残る風景だけでなく、思い出、音、匂い、なども。

自分の経験と作家が表現したいことがコラボレーションし、自分なりの新たな「気づき」「アイディア」が生まれ、ますます抽象的なものに惹かれるになりました。

上手く表現できませんが、「理解」するのではなく、「感じる」「想像する」「思考する」「考えを生み出す」「作品から何かが見えてくる」、という感じです。

当時、鑑賞者は「理解すること」を強制させられていたかもしれません。あるいは「理解」という言葉に束縛されていたかもしれません。

今回の常設展は東京国立近代美術館の成り立ち、歴史も分かる面白い展示でした。風景画、人物画、であっても「理解」という言葉から自分の感性を解放すると絵画鑑賞の幅が広がるように思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?