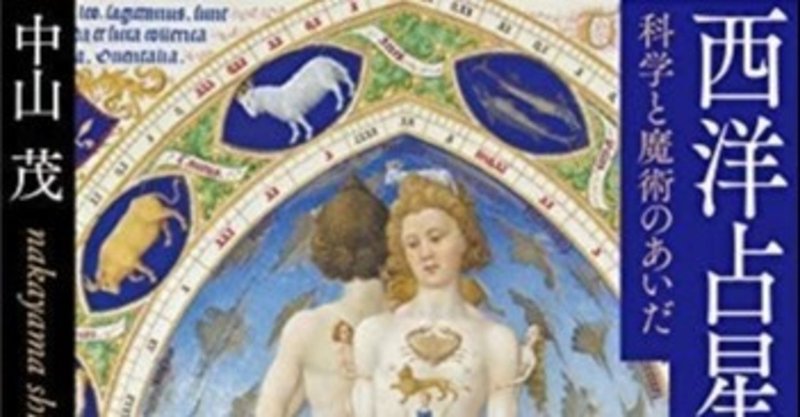

西洋占星術史 科学と魔術のあいだ

占星術研究家として著名な鏡リュウジさんが解説を書いていることに興味を引かれました。

本書は、1992年に講談社現代新書より「西洋占星術 科学と魔術のあいだ」の表題で刊行されたものを、2019年9月に講談社学術文庫として刊行されたものです。新書から学術文庫へ。確かに内容は「学術的」でした。著者は中山茂氏(1928ー2014年)。

まずは、鏡リュウジさんの解説から。

「占星術研究はたいへんに難しい。おそらくそれは、一般の皆さんが考えておられるより、何倍、いや何十倍も困難な仕事なのである」

「占星術という文化的遺伝子は時間的な意味でも空間的な意味でも驚くべきレンジをもっている」

「古代のバビロニアで生まれたホロスコープ占星術はヘレニズム時代にその原形がほぼ完成し、アラブ文化の中で洗練され、ルネサンス時代には西ヨーロッパで見事に花を咲かせた。さらに東へと伝播した占星術の水脈はインド、中国、そして日本に流れ込み、平安期には密教寺院で星占いの12星座を描き込んだ「星曼荼羅」が制作される」

「占星術を本格的に研究しようとするなら、英仏独伊の近代語はもちろん、古典のラテン語、ギリシャ語、アラビア語を読解する能力が要求される。さらに数学や天文学の知識、宗教や哲学との関連などを含めて広範な知識も欠かせない」

鏡さんをそう言わしめる西洋占星術の歴史を記載したのが本書ですので、入門編とでも言っても良いかもしれません。

その歴史は横に置いて、筆者は言います。「一般に占い師は、とくに占星術師、常人よりもカンの鋭い人が多くて、お客の星を読むよりも、客がいまなにを欲しているか、その心を読むほうがうまい」。

この一文に得心し、占い師はコーチングに通じるものがあると思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?