古文へのいざない 古文は日本の宝

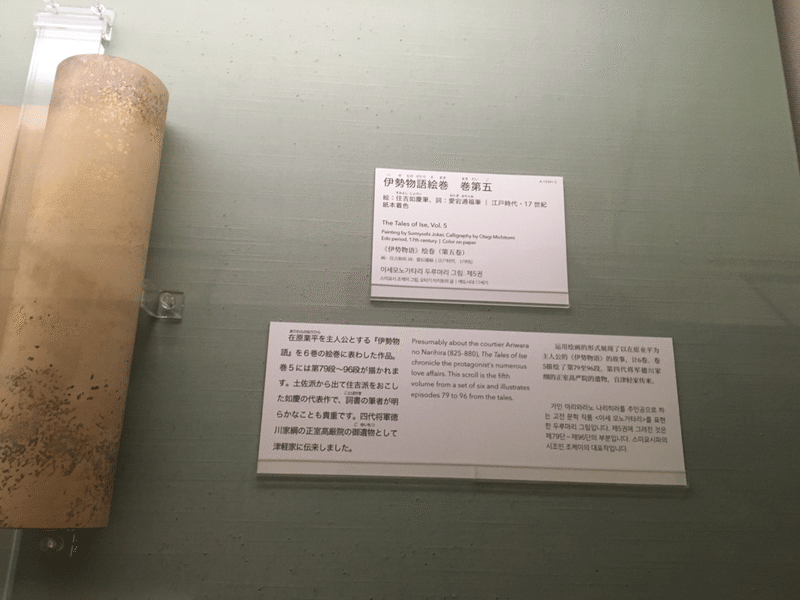

会食・外出が減って自宅で過ごすことが多くなったことをきっかけに、大学受験の時に苦しめられながらも音読した伊勢物語・更級日記を最初から読み始めました。

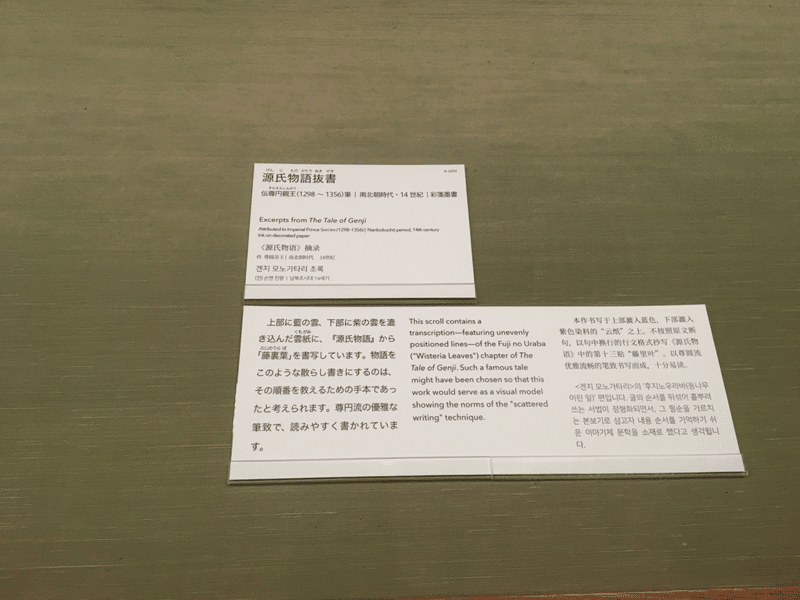

若いころには、古文を味わう、ということはありませんでしたが、次から次へと読みたくなり、枕草子、徒然草、歎異抄と読み進め、源氏物語は与謝野晶子の現代訳本を経て、原文を読んでいるところです。

54帖もあるといつ読み終えるか分かりませんが、日本人の美意識に影響を与えてきたことがぼんやり分かってきました。

平家物語は、いずれ滅び行くという無常観を感じつつも、司馬遼太郎が言う「日本人に通底する『名こそおしけれ』という精神」が、この当時からあったことを源平合戦の描写で知ることができます。

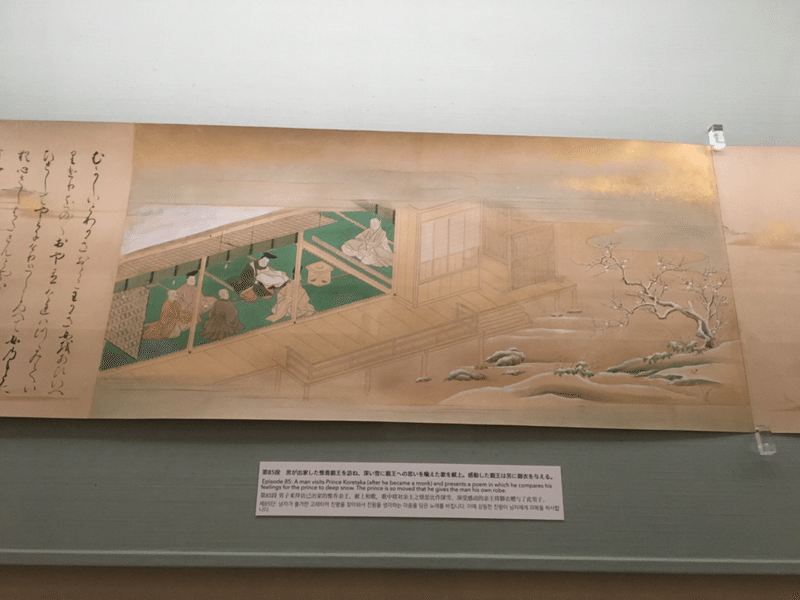

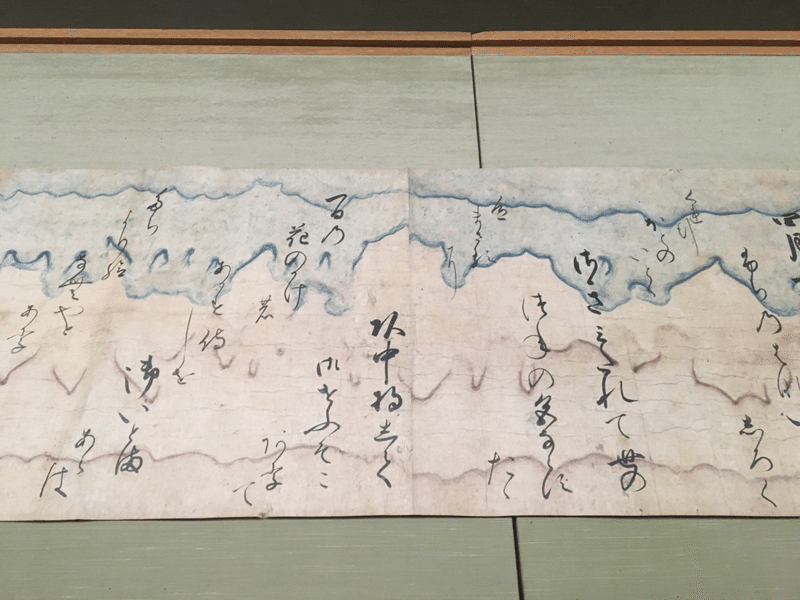

同時期に鑑賞を始めた現代アートをきかっけにアートに触れる機会が増えていましたが、日本画を鑑賞しているうちに和歌へ関心が向きました。

百人一首、古今和歌集、新古和歌集、金槐和歌集、山家集、そしてやっと万葉集を読み終え、それぞれの風合いの違いを感覚として味わい、和歌を作ってみようと、新しい趣味のきっかけになっています。絵心がないことは自覚していますし、絵を描く場所もありませんが、和歌ならいつでもどこでも詠むことができます。スマホがあれば紙は必要でなく、思いついた言葉をスマホのメモ機能を使って残しておきます。

まだまだ読みたい古文があります。蜻蛉日記、紫式部日記、吾妻鏡、など。

大学受験の時には、作品が多くてヤマをはるのは無理だなあ、と思っていましたが、今は古文の多さにありがたみを感じています。

歴史研究者によれば日本ほど歴史資料が残っている国は他にはないそうです。「中国にも多くあったと思いますが、文化大革命で失われてしまいました。日本にはもったいない精神があって、いらなくなったら捨てましょうというヨーロッパの発想とは違います。そのおかげで古文書や歴史資料が多く残っています(本郷和人 未来探求2050)」

「捨てましょうというヨーロッパの発想」は、「捨てる」というより権力体制が変わると次の権力体制が前の体制を否定してきたことからキリスト教関係以外のものは「残らなかった」ということだと思いますが、日本には古文が多く残っていることで、昔の風習や考え方、美意識などを知ることができます。日本の宝と言ってもいいでしょう。

今、百人一首を覚えようとしていますが、年齢に応じて記憶力が落ちているので難渋しています。若い頃に百人一首を覚えてしまっていたら古文の味わい方やアートの鑑賞も違っていたことでしょう。

「未来研究2050 日本経済新聞出版」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?