「インサイトビジネス」の躍進を読み解く!-ESOMAR最新報告-

グローバルのマーケティングリサーチ業界団体であるESOMAR(エソマ)は毎年秋に年次報告書を公表しています。当業界が「インサイト業界」へと市場を拡大する中、2023年版の報告書では何が語られたのか。最新動向について、マクロミルシニアフェロー/トランスコスモス・アナリティクス取締役フェローの萩原雅之さんに解説いただきました。

伝統的なマーケティングリサーチ業界は、データ分析や先端テクノロジーを取り込みながら「インサイト業界」として市場が拡大し、注目されていることは以前にも紹介した(“リサーチ業界再編!「インサイト産業」のビジネスインパクト”)。こうしたインサイトビジネス動向についてグローバル全体の統計と知見を提供しているのが、毎年秋に公表される ESOMAR の年報「Global Market Research」である。

生成AI に代表されるようにデジタル分野の新しい技術とマーケティングへの適用は、海外も日本国内もほとんどタイムラグがない。日本のマーケターやリサーチャーはグローバル動向をリアルタイムに知る必要があり、その意味でも必読のレポートとなっている。9月に最新版「Global Market Research 2023」が公表されたが、今年は「Global Users and Buyers of Insights 2023」、「Global Data Analytics 2023」という2つの報告書も同時に公表された。各報告書の構成やデザインは統一されており、3冊がバンドルされ、グローバル動向を多面的に把握できるようになっている。

▮ 成長著しい「データ分析」セグメント、従来市場は低い成長率にとどまる

本編にあたる「Global Market Research 2023」(以下GMR)では、2022年の市場規模推計と分析が中心となっている。こうしたグローバル統計を読むときに考慮しなくてはならないのが為替レートとインフレ率だ。

市場規模の算出は各国のマーケティングリサーチ業界団体(米国は Insight Association=旧CASRO、英国は MRS、日本は JMRAなど)がそれぞれの国内市場を推計し、ESOMAR が米ドルベースで取りまとめる。2021年から2022年にかけて主要通貨で最も強い(高い)のが米ドルで、最も弱い(安い)のは日本円であった。GMRの推計に使われたドル円年平均レートは、2021年が109.75円、2022年が131.50円である。2023年はさらに円安レートとなるだろう。日本など弱い通貨国はドルベースで算出される数字では市場が縮小しているように見られ、シェアも相対的に下がることは避けられない。業界団体がなく数字の報告のない国もあるので、それらの国については ESOMAR が独自に推計している。

また2022年は欧米を中心に記録的なインフレとなった。実質的なビジネス規模を評価するためには、GDPなどと同じくインフレ率調整後の数字もあわせて見ておく必要があり、GMRでも併記されている。各国のインフレ率が異なるので成長率は現地通貨で算出され、ドル換算値による成長率とは一致しない点に留意しておこう。

このような手続きで推計された2022年のグローバルインサイト全体の市場規模は1292億ドル(2022年レートで17.0兆円)で、前年比で9.1%、インフレ率調整後では 3.5%の成長となった。GMRではインサイト市場を3つのセグメントに分けて算出しているが、成長のエンジンとなっているのは「データ分析 Data Analytics(Tech-enabled)」セグメントで成長率は16.9%(インフレ率調整後8.4%)、「レポーティング Reporting」も14.0%(同5.7%)と極めて順調に拡大している。一方、「確立された市場調査 Established Market Research」は5.3%、インフレ調整値では-2.3%とマイナスになった。地域別にみると、北米とヨーロッパに比べてアジア太平洋地域は見劣りがする。なお、2022年の日本の従来型調査市場規模は2,590億円(JMRA調べ)で、国内集計では前年比109.9%と堅調であったが、急激な円安によりドルベースのGMRでは実質マイナスになっているのは前述の通りだ。

恒例のインサイト企業ランキングについては、8月にGMRの速報版という形で「ESOMAR Top 50 Insights Companies」が公表された。僅差ではあるが、前年2位のGartner が15.7%増の54.7億ドルで初めて1位となった。このトップ50社でグローバルインサイト市場全体の51%を占める。

▮ デジタル技術が主導する巨大なデータ分析市場

「Global Data Analytics 2023」(以下GDA)は、今年初めて作成されたレポートである。成長著しい「データ分析」セグメントが「確立された市場調査」を初めて上回り、より詳細な統計と分析が必要という判断であろう。このセグメントは昨年までは「Tech-enabled(デジタル技術主導リサーチ)」と呼ばれていたが、「Data Analytics(Tech-enabled)」に変更されている。セグメントの上位3企業はSalesforce(45.1億ドル)、Adobe(44.2億ドル)、Hubspot(17.1億ドル)であり、グローバルインサイト市場にはこうした巨大テック企業のビジネスやサービスがマーケティング施策に欠かせなくなっているという認識が必要だ。

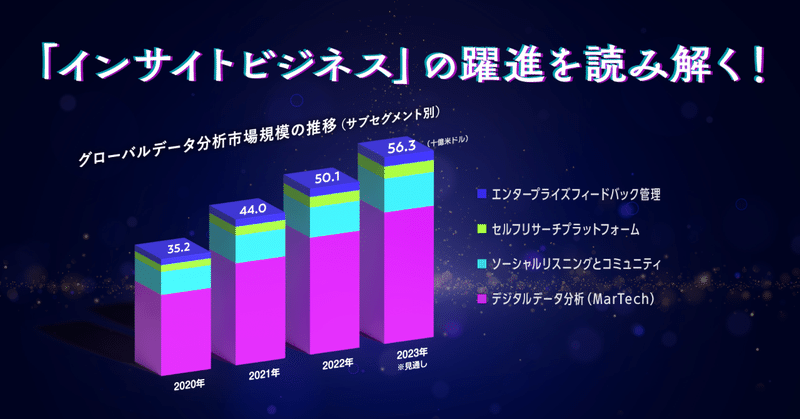

GDAが扱う「データ分析」市場は、約7割を占める「デジタルデータ分析(MarTech)」に加えて、「ソーシャルリスニングとコミュニティ」、「セルフリサーチプラットフォーム」、「エンタープライズフィードバック管理」という4つのサブセグメントにわけられる。エンタープライズフィードバック管理(Enterprise Feedback Management)は、顧客行動や反応を一元的に収集、分析するシステムで、近年のマーケティングで重視される顧客体験価値(CX)の向上を目的とするものだ。代表的な企業として Medallia(インサイト企業ランキング11位)、Verint(同16位)などがある。

一方、ニールセンやカンターのような伝統的な調査会社のビジネスポートフォリオにおいても、M&Aや資本業務提携などを通して、こうしたテック企業と同様なサービス開発も進んでおり、現実の「データ分析」市場は、この推計値よりもかなり大きいと考えるべきだろう。

▮ リサーチユーザーの「内製化」はどこまで進んでいるか

ESOMARは、2020年と2021年にリサーチのユーザーやバイヤー、つまり調査会社にとってのクライアントを対象に業務内容や組織に関する実態調査(Client Survey)を実施し、調査報告書を公表している。「Global Users and Buyers of Insights 2023」(以下GUB)は、この調査内容を継承した第3回 Client Survey(2023年3月実施)の結果に基づく総合レポートである。このような調査は多くのクライアントに協力してもらうことが重要だが、グローバル全体で916サンプルが集まった。日本からも、JMRAの積極的な協力の呼びかけや調査票の日本語版を作成するなどの努力が功を奏して、回答者は米国、英国につぐ回答が集まっている。

この報告書でフォーカスされているのは、インサイト業務の「内製化(Internalization)」である。データのクラウド化や低価格化とともに高機能な分析ツールが急速に普及し、データ分析人材の育成に多くの企業が取り組んでいる。これまでクライアントだった企業が、自社内で分析業務を行うケースが増えるのは必然でもある。GUBは、インサイト業務において内製と外部委託はどのように使い分けられているのか、どんな課題があるのかについて実態を把握しようとするものだ。

クライアントのリサーチやデータ分析プロジェクトにおいて内製される件数の比率は平均約50%で国や地域による差は小さい。内製のためのワークロード(作業量)は、過去12か月、今後12か月ともに「増加」との回答が56%を占めた。一方、リソース(予算、人材)は「同程度」との回答が多く、ワークロードの増加に追い付いていない状況も読み取れるが、内製化のシェアは今後も拡大する可能性は高い。ツールについては、セルフ型の「サーベイプラットフォーム」(利用率71%)をはじめ、PowerBIやTableauなど「データ統合・報告ツール」(67%)、SPSSなど「統計分析ツール」(57%)、HootsuiteやBrandwatchなど「ソーシャルメディア分析ツール」(44%)は、多くのクライアント側ユーザーも利用している。

▮ クライアント企業とエージェンシーがひとつのチームに

この3つのレポートによって、「インサイト提供企業の業種を超えた拡大」(GDA)と、「クライアント企業の内製化比率の拡大」(GUB)という大きなトレンドは明らかである。調査会社をはじめとするエージェンシー側は、そのような時代にどのような価値を提供できるのかを考えなくてはならない。これはニールセンやカンターのようなグローバル大企業だけの問題ではなく、日本の中堅調査会社やデータ分析のスタートアップでも同じである。

ひとつのヒントになるのが GUBに掲載されている日産自動車コーポレートマーケットインテリジェンスの高橋直樹氏による「インサイト・エージェンシーはクライアントの内部化によってどのような恩恵を受けるか (How insights agencies will benefit from their clients’ internalization)」という論考と提言だ。「タスクベースでのアドホックな受託委託という関係は時代遅れであり、クライアント企業とエージェンシーがひとつのチームとして継続的にビジネス課題を共有し、アジャイルに動くことが重要である」と指摘している。クライアント企業が期待するのは自社のリソースと経験だけでは得られない知見であり、幅広い業界、幅広いビジネス課題に関するクロスカテゴリの知識と経験を持つプロバイダーにとっては大きな機会なのである。

萩原 雅之 氏 プロフィール

マクロミルシニアフェロー

トランスコスモス・アナリティクス株式会社 取締役エグゼクティブフェロー マーケティングリサーチャー

日経リサーチ、リクルートリサーチ、ネットレイティングス(現ニールセンデジタル)代表取締役社長を経て、2004年ネットリサーチ総合研究所所長に就任。青山ビジネススクール、早稲田大学ビジネススクール非常勤講師。日本世論調査協会個人会員。著書に『次世代マーケティングリサーチ』(2011年)など。