「やらないための」PPP/PFI優先的検討規程

PPP/PFIの優先的検討規程がヤバい

多くの自治体が公共施設等総合管理計画において、今後の方針として「綺麗な文字列」としてPPP/PFIの推進を掲げ、企画段階でPPP/PFIの導入を検討するためにPPP/PFIの優先的検討規程を整備しているが、国のモデルを劣化コピーしたものがほとんどであり、実態としても優先的検討規程をベースにした優れたプロジェクトが出てきていない。

PPP/PFIの優先的検討規程、そして自治体の本気度は大丈夫なのだろうか。

PPP/PFIの優先的検討規程とは

「多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針」が民間資金等活用事業推進会議において決定されたことを踏まえ、平成28年度末までに当該指針に基づく優先的検討規程を策定すること等を各省各庁、地方公共団体に対して要請いたしました。

人口 20万人以上の地方公共団体におきましては、当該指針を踏まえ、平成 28

年度末までに優先的検討規程を定めていただきますようお願いするとともに、

早期の優先的検討規程の策定が可能な団体におかれましては、なるべく早い時

期に定めていただきますよう特段の配慮をお願いいたします。また、所管公共

法人に対し、当該指針が決定されたことを通知し、同様の取組を行うよう要請

していただきますようお願いいたします。

その他の地方公共団体におきましても、当該指針を踏まえ、必要に応じて、

同様の取組を行っていただきますようよろしくお願いいたします。

さらに、各都道府県においては、貴都道府県内市区町村(指定都市を除く。)

に対しても本通知について速やかに御連絡いただき、その趣旨が周知徹底され

ますようお願いいたします。

なお、内閣府においては、本指針の運用に際して参考となる手引きを作成す

ることとしておりますので、活用していただきますようお願いいたします。ま

た、優先的検討をはじめ、 PPP/PFIの推進に資する支援措置(別添2)を講じて

おりますので、当該支援措置を活用することについても御検討いただきますよ

うお願いいたします。

2015年に地方自治法に基づく「要請」という強い形で、人口20万人以上の自治体に策定が要請されたことは大きな出来事であった。もちろん、前年の公共施設等総合管理計画の策定要請と同様に、すべての自治体に対して従来型の発注方式から脱却することを促す・その可能性を提示するといった面では大きな効果があったことは間違いない。

○地方公共団体等へのPPP/PFIの導入促進「多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針」に基づいて優先的検討規定を定め、的確な運用が求められる地方公共団体を人口20万人以上から人口10万人以上の団体に拡大し、令和5年度末までの策定を促すこととしました。

新たにPPP/PFIに係る業務経験を持つ地方公共団体職員を内閣府で登録し、専門家として、他の地方公共団体等に派遣する支援等を行うこととしました。

更に2021年のPPP/PFI推進アクションプランでは、策定要請の対象が10万人以上の自治体に拡大し、この策定期限が2023年度末と設定された。このことから2023年度末から2024年度当初にかけて、多くの自治体が優先的検討規程をホームページで公表することとなったが、国のモデルを何の工夫もなく劣化コピーしたリアリティのない画一的なものが全国各地で作られてしまったのである。

国のモデル

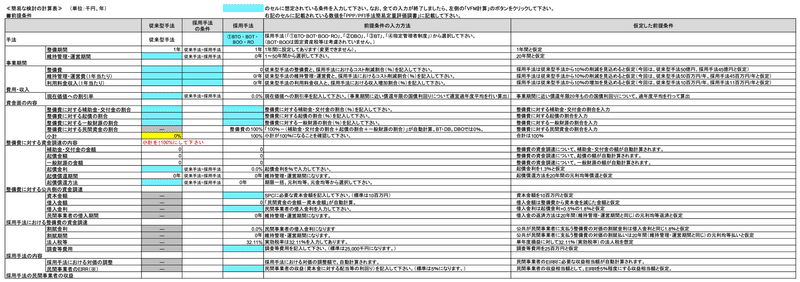

当初の内閣府の策定要請では、PFI法に基づくPFI(サービス購入型)を主眼に置き、通知文の別添資料として上記のような検討プロセスと「優先的検討規程策定の手引き」が添えられている。

二 対象事業

イ 対象事業の基準

公共施設等の管理者等は、次に掲げる公共施設整備事業であって、民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する効果が認められる公共施設整備事業を、優先的検討規程において、優先的検討の対象とするものとする。

ただし、民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する効果が認められるかどうかの判断は、資金調達コストの差異のみで行うべきでなく、業務効率化による効果等を総合的に勘案して行うべきである。

(1) 事業費の総額が10億円以上の公共施設整備事業(建設、製造又は改修を含むものに限る。)

(2) 単年度の事業費が1億円以上の公共施設整備事業(運営等のみを行うものに限る。)

ロ 事業費基準の例外

イの基準にかかわらず、公共施設整備事業の特殊性により、イの基準によりがたい特別の事情がある場合は、公共施設等の管理者等は、優先的検討規程において、対象事業を限って、異なる事業費の額を基準とすることができるものとする。

この手引きでは、例えば対象事業を「総事業費10億円以上又は年間の維持管理費1億円以上」としていることから、一部で総事業費を5億円等に見直しているものもあるが、ほぼ全ての自治体の優先的検討規程は内閣府のモデルを踏襲している。

更にPSC(従来型手法の事業費)と比較してPFI事業による事業費はイニシャルで▲10%、ランニングも▲10%、事業収入は+10%として算出される。(また金利や資金調達費用などもPFI-LCCでは上乗せされることととなっている。)

このあたりのロジックの問題点は拙著「PPP/PFIに取り組むときに最初に読む本」「実践!PPP/PFIを成功させる本」にも記載しているが、基準となるPSCの算定に対してPFI事業ではどのような設計・工事になるのか、誰が運営事業者になるのかも分からない状態で算出しようがないはずである。更に言えば、PSC算定時の与条件がダメなものであったら、VFMが5%出たところでアウトプットとしてのプロジェクトはダメなものが5%マシになるに過ぎない(つまり、アウトプットも大したものにはなり得ない)。

何より、PPP/PFIの優先的検討規程といっておきながら、なぜかこの算定式は原則的に「PFI法に基づくPFIのうちBTO方式の(サービス購入型)」しか対応していないことが大きな問題である。

本来、PPPによるプロジェクトの醍醐味であり可能性は「オーダーメイド型」で行政と民間事業者がそれぞれのリソースを出し合い、試行錯誤しながら事業期間内に少しずつ「より良いプロジェクトにしていく」ことであり、このような短絡的な計算式でどうこう判断されるものではない。

流山市の優先的検討規程

自分が公務員時代を過ごした流山市では(当時はそれなりの成果も出しながら外部的な評価もされてきたと自負しているが、)「2つのPPP(Public Private Partnership/Public Public Partnership)」を掲げてデザインビルド型ESCO・包括施設管理業務・事業者提案制度などに積極的に取り組んできた。

流山市PPP/PFI手法導入優先的検討指針とは

本市がこれまで整備してきた公共施設等は、他の地方公共団体と同様に、その多くが1970~1980年代に集中的に整備されてきたこともあり、平均築年数は30年を超えています。

その一方で、財政面では、人口の大幅な増加に伴う学校、保育園の整備など子育て施策に関連する経費や高齢者や障害者に関連する施策等の増加により、引き続き厳しい財政状況が続くことが懸念されています。

このため、公共施設等の更新と財政の健全化を両立させることが重要となってきており、PFI法や政府が定める「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針」(以下、「基本方針」という。)では効率的かつ効果的に社会資本を整備し、質の高い公共サービスを提供するために、民間事業者に行わせることが適切な公共施設等の整備等については、出来る限り民間事業者に委ねることが求められています。

こうした状況の中、平成27年12月に国の「民間資金等活用事業推進会議」において、「多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための規程」が決定され、人口20万人以上の地方公共団体において、一定規模以上の公共施設等の整備等の検討を行う場合に、多様な PPP/PFI 手法導入を従来型手法に優先して検討するための規程を定めるよう要請があったところです。

これを受け、本市において多様な PPP/PFI 手法の導入を優先的に検討するための手続について定めるとともに、効果的・効率的な公共施設等の整備等を全庁的に推進するため、「流山市PPP/PFI手法導入優先的検討指針」を策定したものです。

そのような流山市も内閣府の策定要請期限に合わせて優先的検討規程(優先的検討指針)を公表した。残念ながらこれまで積み重ねてきたはずの「経験知」はどこにも記されていない。

流山市のファシリティマネジメントは、

「(1)トップダウンとボトムアップを併用した推進体制」で

「(2)FM先進自治体の事例を流山市の状況にあわせてアレンジ」し、

「(3)できることから施設所管課のニーズに合わせて」

「(4)2つのPPP(Publc Private Partnership/Public Public Partnership)を積極的に活用」する

シンプルな『第二世代の公共FM』として展開しています。

マーケティング(課題の発見・他自治体や民間企業の事例分析)とイノベーション(流山市向けにアレンジ・実践ノウハウを次の事業へ展開)を意識して、「できるようにやる、付加価値をつける、2つのPPPの積極活用」で各種FM施策を推進しています。

流山市のPPP/PFIの良さは「できることから」小さくても少しずつ地道・愚直にやっていくことが良さであり、当時は「総事業費10億円未満かつ年間の維持管理費1億円未満」が大きなターゲットになっていた。

また、流山市では小山小学校等整備でPFI法に基づくPFI事業を実施しているものの、当該事業において本質的ではないところで不幸で痛ましいことが発生したため、PFI法に基づくPFIは禁句となっていたが、もうそこから脱却したのだろうか。

検討結果

このように全国各地でPPP/PFIの優先的検討規程は次々と整備されてきたが、その運用状況はどうなっているだろうか。

優先的検討の結果、「PPP/PFI手法を導入しない」「従来型手法」として公表されているものの理由をいくつか見てみよう。

PPP/PFI手法を導入しないこととした理由

PFI導入による財政削減効果はあるものの、児童相談所は民間事業所で運営することができず、児童相談所の設備については、法令等に規定されていること、さらに一時保護所を併設した単独の児童相談所のPFI事例は他都市においてもないことから、設計、建設、施設管理において、民間の創意工夫が活用されるとは言い難い。加えて、スケジュールの遅延が見込まれることから、本事業においてはPFIを導入しないものとした。

3 PPP/PFI手法の導入について

PFI手法は、一般的に事業者選定後は、事業完了までの期間は短いものの、公平性の確保や導入後のトラブル防止のために、性能発注のための仕様書(募集要項)作成の期間など、業者選定までのプロセスに時間を要する。

4 本事業の整備手法について

今夏、本市においても、災害的な猛暑に見舞われた中、小中学校施設における冷房機器整備は、早急に対応しなければならない。

国は、補正予算による対応を行うこととした。本市も国の補正予算に呼応することで、補正予算債の活用を含め、財源が有利になることが見込まれる。

長野市PPP/PFI手法導入優先的検討方針においても、対象事業の例外として、

「緊急に実施する必要がある公共施設整備事業」と記載している。

これらの状況を踏まえ、一括発注を前提としたPFI手法ではなく、従来手法により、設計が終了した段階で、順次発注していくことで、 できるだけ多くの学校に早期に冷房機器整備を目指すこととする。

・こども文化科学館施設整備

本事業は、運営・維持管理に、学芸員等の配置や知識・技術の蓄積、調査・研究能力とその実績、地域事象に関する知見、人的ネットワーク及び対外的信用の蓄積等が必要であることから、指定管理者制度を導入する前提としている。また、リニューアルに当たっては、設計段階から、関係者の意見を幅広く取り入れながら進める必要がある。

PPP/PFI手法(設計施工一括発注方式)を導入した場合、VFM(※)はある程度発現するものの、民間事業者のノウハウの活用による効果が限定的であることなどから、PPP/PFI手法を不採用とした。

・中央図書館等再整備事業

本事業は、原爆・平和関係資料等の収集や整理、管理といった施設の特性上、運営・維持管理に指定管理者制度を導入する前提としており、また設計段階において、利用者を始めとする関係者の意見を幅広く取り入れながら進める必要がある。

PPP/PFI手法(設計施工一括発注方式)を導入した場合、VFM(※)はある程度発現するものの、民間事業者のノウハウの活用による効果が限定的であることなどから、PPP/PFI手法を不採用とした。

「他自治体でも事例がないこと」「事業期間が長くなること」「民間ノウハウの活用による効果が限定的であること」等が理由として挙げられ、一般的に言われるPFI法に基づくPFIのデメリットが自分たちのまちでも発現するように記されているが、これらは「誰かが勝手に決めつけた」既成概念にすぎない。

基本設計⇒実施設計⇒工事とブツ切りに発注する従来型では「その都度、議会説明や議決が必要になり、臨時議会を設定しない限りは年に4回の議会タイミングを待たなければならないためタイムラグが発生すること、更に別事業者へバトンタッチするための設計意図伝達業務がコスト・時間として発生する。

一方でPFI法に基づくPFIだけではなく、一般的なPPP/PFIプロジェクトは(企画・)設計から維持管理運営まで包括的に発注するとともに、細かい仕様を定めない性能発注であり、詳細は行政と民間事業者の詳細協議により決定していくことから、発注までの導入可能性調査やアドバイザリー業務などを短縮することも可能である。議会説明や議決の回数も統合できることから、事務的な負担の軽減や合意形成・議決リスクも低減できる。(従来のPFI法に基づくPFI事業の多くは、コンサルタントがアドバイザリー業務と称して行政から業務委託を受け、実際の事業のパートナーが見えないなかで、あらゆる可能性とリスクを考えながら、かつ行政のご都合も聞きながら諸室の面積まで規定する。仕様発注に限りなく近い形の分厚い要求水準書を何千万円もかけて作成する「冗長なプロセス」を経るから、時間・コストがかかるだけである。)

また、運営が直営の場合であっても、設計から維持管理を一括発注すること・民間がコンソーシアムを組成することによって、維持管理の効率性・経済合理性を考えた設計になってくる。

建設前からガンバ大阪を50年以上にわたる指定管理者として考え、イニシャルコストも寄附で調達した吹田市のパナソニックスタジアムの1席あたりの工事費は、各種什器・設備等を汎用品を活用すること、屋根を地組してリフトアップすること等で、国立競技場の20%以下に抑えられている。(※パナソニックスタジアムは直営ではないが、0円指定管理を大前提に民間ノウハウを活用してイニシャルコスト・ランニングコストを設計段階から徹底的に調整したことは間違いない。)

直営であってもEMI方式(維持管理を行うメンテナンス事業者を先行決定して、設計や施工に実務のメンテナンスの効率性・経済合理性等を反映していく方式)を用いることで、民間ノウハウは十分に発現するはずだ。

また、「他自治体で事例がない」は、PPP/PFIや公共資産をどうしていくかは自治事務であることから、他自治体との比較と同様に全く理由にならない。

裾切りの歴史と思考停止

PPP/PFIの優先的検討規程は、上記のような様々なPPP/PFIプロジェクトを実施してきた自治体でもうまく運用できていない状況にある。そして、やる気のない自治体にとっては、皮肉なことに優先的検討規程そのものが「やらない理由」の根拠として使われてしまう。

総事業費が10億円を超えないように見せるため、地質調査・解体工事・外構工事や指定管理業務を別扱いにすることなど、高い事務処理能力を持つ公務員には造作もないことである。

あるいは、国の補助金の期限に間に合わせるため(PFIは時間がかかるから)緊急で対応するうえで従来型の方が望ましい、PFIは地元事業者を使いにくい、PFIは行政の意図がうまく伝わらない等の詭弁も、それらしくあっという間に書くことができる。

こうしたことは、PPP/PFIの優先的検討規程ではじまったことではない。

ESCO

ESCO事業が自治体で導入されはじめた10数年前、多くの対象になりうる公共施設を抱えるなかで「どこの施設から順番に導入していくか」整理するため、いくつかの自治体では「設備の老朽化度・エネルギー使用量・施設面積」等を基準に優先順位を設定する「前向き」なESCO導入指針を整備していった。

しかし、こうした動きが広がるにつれて(物事が広がっていくときには必然的に質の悪いものも発生していくが、)「やらないための言い訳」のためにESCO導入指針を整備する自治体も複数出てしまった。「施設面積10,000㎡以上、エネルギー使用料10,000千円/年以上」等の自分のまちではそもそも合致する施設が(ほとんど)ない基準を設定し、従来型の設備更新を選択するよう仕向ける動きが広がっていった。(まぁ、こうした自治体は大概財政的余力がない・公共施設の管理を真剣に行なっていないことが大半なので、老朽化した設備が残置され、故障してから慌てるのがオチだが。。。)

実際に自分が流山市時代に実施したESCOは、そのほとんどが小規模なものであったが、見かけの事業費を大きくするために事業費の一部を行政が負担する「小規模補正」を設定したり、複数の施設を一括発注するなどの工夫によって何件も事業化できたことから、つまらないやったこともない人・まちによる既成概念をベースにした裾切りは、既成概念・思考停止によるものだと断言できる。

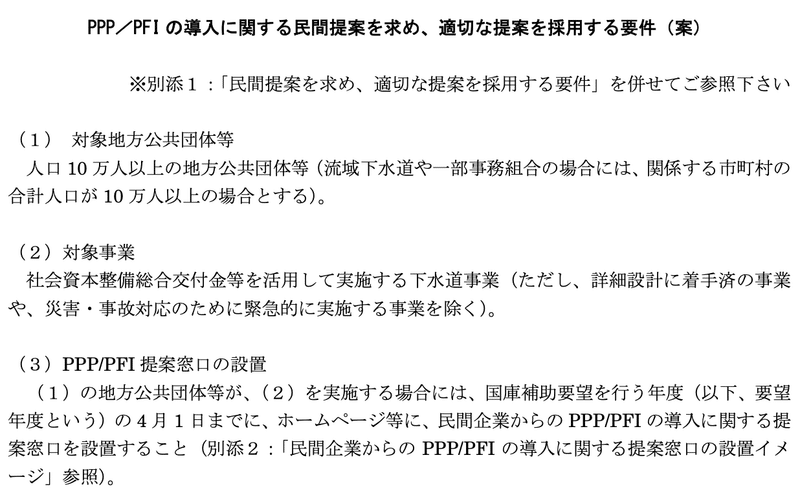

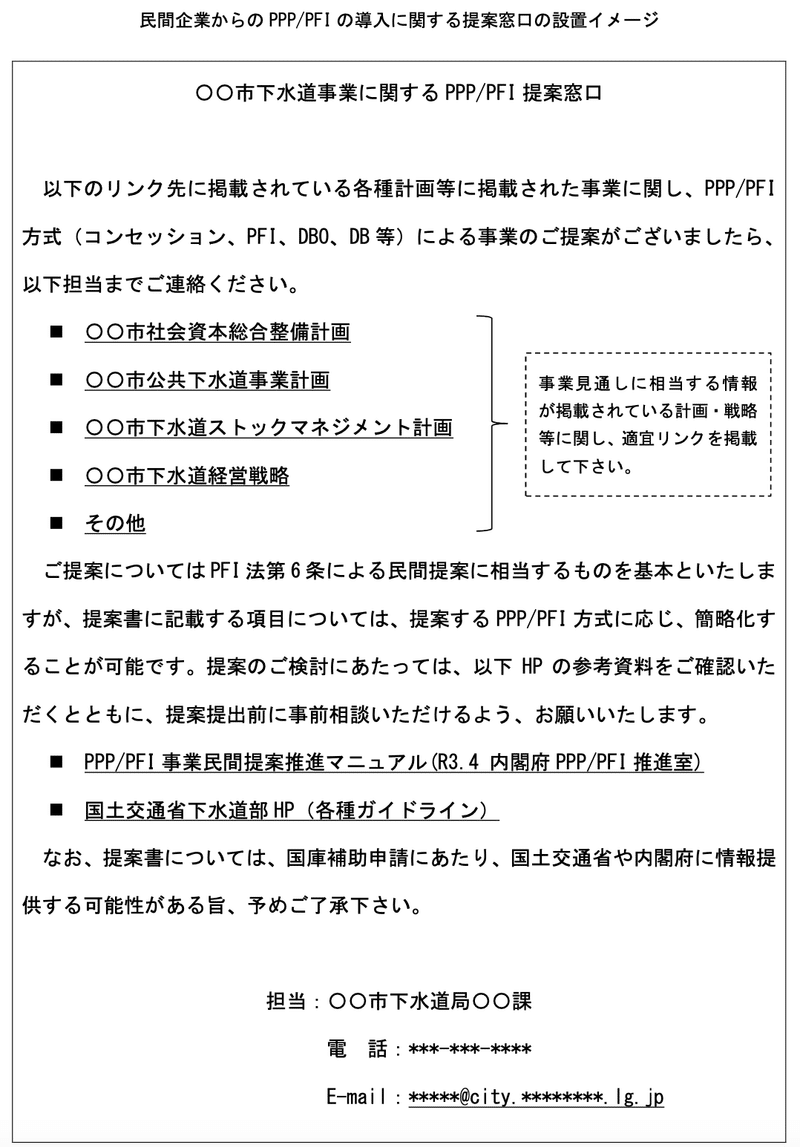

下水道のPPP/PFIの相談窓口

国土交通省では下水道における社会資本整備総合交付金について「PPP/PFIの相談窓口の設置」を交付要件として設定した。これは「安易に交付金に頼らず、それぞれの自治体が民間事業者と連携して創意工夫しながら自分たちらしく下水道の維持管理運営・更新等を行なっていく」ことを促すために、重要な交付要件として考えられる。

ただし、ここでも今回のnoteのテーマであるPPP/PFIの優先的検討規程と同じ悲劇が発生している。

なんと、ほとんどの自治体において国土交通省の「提案窓口の相談イメージ」と一言一句違わぬホームページを作成している。民間事業者と連携するためではなく、「社会資本整備総合交付金を取るため」のホームページに過ぎない。ピュアな民間事業者がこうした自治体の窓口に行って自社のソリューションを営業したところで、その自治体は検討すらする気はないだろう。

(裏を返せば、民間事業者は「完全にゼロベース」からPPP/PFIの相談窓口のホームページを作成している自治体に営業することが確度の高い自治体をスクリーニングする簡単な方法論になるw)

このようなことが蓄積されてくると、民間事業者の行政に対する信頼や期待は加速度的に喪失し、結果的に経済が滞るだけでなく、実務的なソリューションが実装されることもなければ、新たな技術開発などにも投資できなくなっていく。

ある自治体での先導的官民連携支援事業

国土交通省が実施している先導的官民連携支援事業は、都道府県及び政令市を除き最大20,000千円の定額の調査費を国が負担してくれる(自治体負担ゼロ)事業であり、財政状況が厳しいなかで経験知の少ない自治体がPPP/PFIを考えていくうえで非常にありがたいものである。

しかし、先日訪れたある自治体では、コンサルの「持ち込み案件」でこの事業にエントリーし採択されたものの、内容は全く「先導的」ではなく、国土交通省が期待しているスモールコンセッションの名を被せた魅力の全くないものであった。

このことについて担当者から相談を寄せられ、実際に現場も職員とともに訪れたところ、点としてはもちろん、エリアとしても非常に魅力的な物件であり、地元事業者の指定管理者も積極的に自主事業を展開していることが確認できた。首長と面談した際には「地元事業者とうまく連携をしてほしい」との声も出されたため、どうやって地域プレーヤーを中心に個々のコンテンツを磨き上げていくか、地元の1事業者では広大な敷地や多様なコンテンツを展開・経営していくには難しいことが想定されることから、どうコンテンツを分割しながら全体をマネジメントしていくのかがポイントになることは容易に見えてきた。

しかし、前段のコンサルによる提案書はまさに優先的検討規程の流れで簡易な検討(導入可能性調査)⇒詳細な検討(アドバイザリー業務)によってPFI法に基づくコンセッションの可能性を探るという表面的なものであった。

後段でも記すが、事業手法は様々な要件を整理していけば自ずと収斂されていくものであり、「事業手法ありき」や「事業手法比較表+VFM算定」といった古臭いザ・コンサルの提携パターンでは単なるハコモノ整備事業にしかならないことは、歴史が証明してきている。

改めてPPP/PFIの優先的検討規程を考える

対象事業の規模

優先的検討規程のモデルで記された「総事業費10億円以上または年間の維持管理費1億円以上」の規模は、(この話のリソースは信頼できる筋からのものであるが)かなり初期に行われたPFI法に基づくPFI事業の平均値から出されたものであり、優先的検討規程の担当になった職員がこれを引用して設定したと言われている。

更に言えば、室蘭市等で行われているメルカリによる不要物品の売却や貝塚市における保育所の塗装工事など、金額は数千円〜数万円程度のものでも「自治体が明日を生きていくための日銭を調達する」という面ではPFIの一種であり、こうした小さなところにも目を向けること・どんなに小さな額でも必死になって調達することが明日への第一歩になるはずだ。

今、1,000千円を調達できない人・まちが将来に1,000百万円を調達できるわけがないし、それを適切に運用できるわけがない。

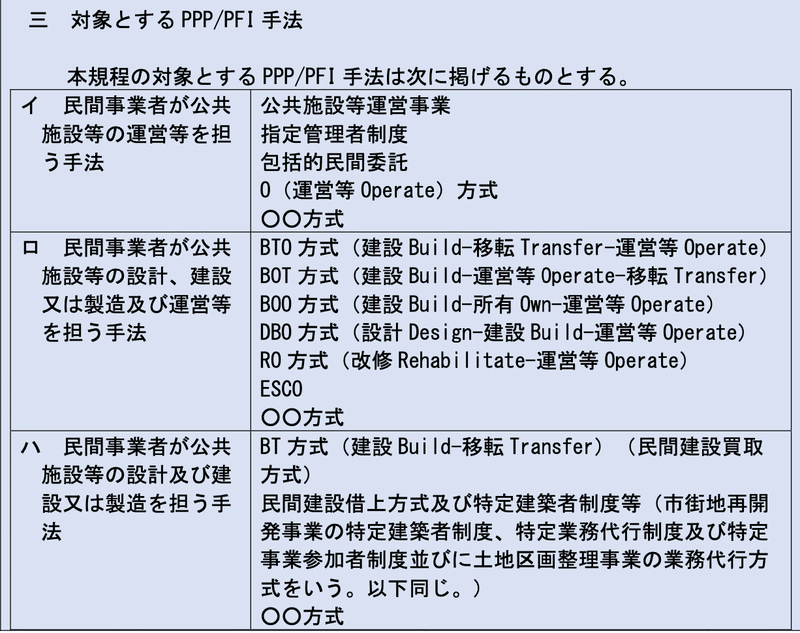

事業手法

内閣府のモデルやそれを劣化コピーした多くの自治体の優先的検討規程は、前半に(これもそれほど意味がある図とは思えないが)PPP/PFI手法の定義や類型を記している。

しかし、後半の検討過程では前述のように、なぜか多様な手法の可能性はどこかへ消えてしまい、PFI法に基づくPFIを中心に従来型との単純な事業費ベースでの比較(≒VFMの算出)に狭小化してしまっている。

補足しておくが、VFMは現在価値に割り戻したPFI-LCC/PSCによる短絡的な定量的評価だけではなく、そのプロジェクトを実施することによる市民サービスの向上はもちろん、エリア価値や長い時間軸上でのまち全体としての意味なども評価対象となるべきである。

PFI法に基づくPFIのBTO方式(サービス購入型または若干の混合型)のハコモノ整備事業の多くは、旧来型行政の思考回路・行動原理に基づく魅力のないコンテンツ(悪い場合にはコンテンツそのものが考えられていない)、イニシャルコスト及びサービス料の割賦払い手法に止まっている。

そもそも自治事務

PPP/PFIのプロジェクトはオーダーメイド型・性能発注であり、契約に基づくパートナーと試行錯誤しながら「育てていく」ものである。どのようなプロジェクトをそのまちのなかでどうやって創出していくかは、そもそも法定受託事務ではなく自治事務の範疇である。

それぞれのまちがどう価値判断をしていくか記す優先的検討規程も、もっとオリジナリティがあるべきだし、自分たちのまちを取り巻く状況をこれまでの経験知・歴史・文化・風土・組織体制・地元事業者の状況・職員のスキルややる気・議会との距離感等を考えていけば、内閣府モデルのような画一的・一直線のものにはなり得ないはずだ。

自分たちらしく

優先的検討規程の策定要請と前後して、実務レベルからオリジナルの優先的検討規程(に当たるもの)を策定してきた自治体は、当たり前だがその内容やリアリティも大きく異なっている。

武蔵野市

全国でも有数の財政力指数を誇るまちで、これまではPPP/PFIの経験があまりない状況であったが、武蔵境駅の再整備に合わせてセールス&リースバックの形(行政的に言えば普通財産の貸付+市が賃貸借で一部に入居)で施設整備を行なった。

収支バランスや入居するテナント、建築物のスケール等も含めて非常に優れたプロジェクトであったが、議会やマスコミを含めて民間提案の屋上バーベキューテラスが「臭いが出る・治安が悪くなる」等の理由で大炎上をしてしまった。(結果的には全く問題は発生していない)

https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/018/744/PPPgaidorain.pdf

武蔵野市では「現時点で難しいプロジェクトはできなくとも財産の貸付ぐらいは積極的に行なっていきたい。ただし、大炎上するのは避けたい」との意向を持っていたことから、「炎上しないための財産の貸付の事務フローを作ろう」となった。

この策定には自分も関わらせてもらったが、職員によるワーキンググループを組成し、一言一句自分たちで構築していくプロセスを取り「何度も市民や議会とキャッチボールしながら決めていく」形で作り上げた。

これが武蔵野市の優先的検討規程に当たるものだったが、そこにはPFI法に基づくPFI等については「まだ自分たちの当てはまるプロジェクトがない・そこまで手が届かない」ことから、ほとんど記載しなかった。

※武蔵野市は2024年3月議会でPPP/PFIの優先的検討規程(案)を提示しているが、内閣府モデルを踏襲したものになっている。

津山市

https://www.city.tsuyama.lg.jp/common/photo/free/files/11476/Katsuyousisin.pdf

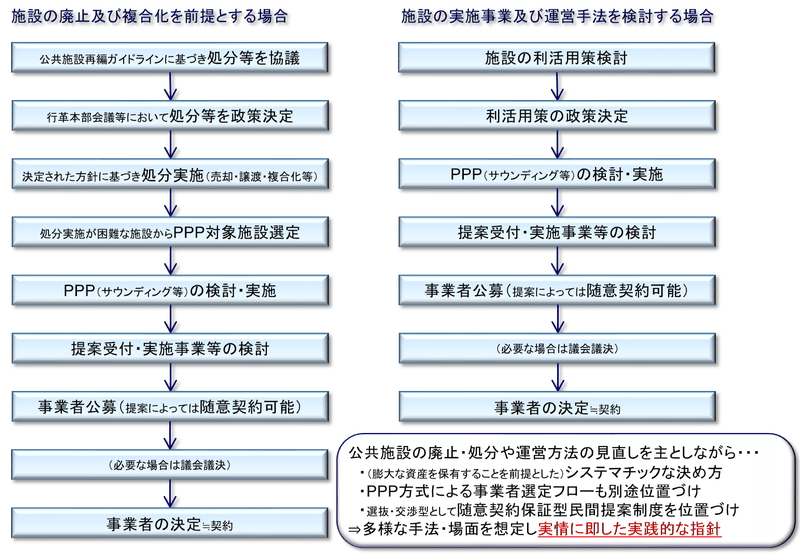

公共施設マネジメントやPPP/PFIのトップを走る津山市では、2018年に「公共施設の再編等に係るPPP・PFI活用指針」を作成・公表している。

こちらでは「廃止・複合化を前提にする場合」と「施設の整備及び運営手法を検討する場合」に分けてサウンディングを経ながら検討していくことが記されており、まさにこのフローのとおりに糀ややGlobe Sports Domeなどのクリエイティブなプロジェクトが展開されている。

また、シレッと「提案によっては随意契約可能」の位置付けもしてしまうあたりがさすがである。

※別途、随意契約保証型の提案制度も毎年実施しており、こちらでも多様なプロジェクトを創出している。

鳥取市

鳥取市では、2017年に公共施設整備等におけるPPP導入検討指針を策定・公表している。この指針では「1)事業規模・金額に関わらず他自治体でのPPP導入事例があるかを調査し、2)必要に応じてサウンディング型市場調査を行い、3)積極的にPPPを導入していく」こととするとともに、このプロセスを経たうえで従来型手法を採用する場合には「なぜPPP手法を導入できなかったか」を公表する仕組みとなっていた。

更に右側のフローでは随意契約保証型の民間提案制度について記載しており、これを根拠として鳥取市でも毎年、提案制度を実施している。

https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1507609275102/files/pppshishin.pdf

※鳥取市でも2023年に改訂したPPP導入検討指針では内閣府モデルにかなり寄せた形になってしまっている。(総事業費5億円や従来の指針の骨格が見えるところは救いであるが。。。)

東村山市

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/keikaku/bunya/shisei/ppp/ppppolicy.html

東村山市は2018年に「東村山市と民間事業者との公民連携によるまちづくりに関する基本方針」を公表している。指針では「従来の発想にとらわれず、あらゆる分野において公民連携を積極的に進めること」、民間提案を積極的に受け入れるために「サウンディング・随意契約保証型の民間提案制度・連携協定等」を手法として位置付けている。

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/keikaku/bunya/shisei/ppp/minkanteian/mintei.html

こうしたこともあり、「ハコモノ・事務事業だけでなく東村山市に関連したもの」と幅広く提案を受け付けた随意契約保証型の民間提案制度では、全国最多の34提案が寄せられ27を協議対象案件に選定、17ものプロジェクトを事業化している。

総合管理計画で誓ったはずでしょ

ほぼ全ての自治体の公共施設等管理計画では、「PPP/PFIを積極的に活用」することが明文化されているが、ここまで述べてきたように優先的検討規程ひとつ見ても、本気で自治体経営の手法としてPPP/PFIに取り組んでいる自治体はごく少数であるように感じる。

第二 総合管理計画策定にあたっての留意事項

五 PPP/PFIの活用について

公共施設等の更新などに際しては、民間の技術・ノウハウ、資金等を活用することが有効な場合もあることから、総合管理計画の検討にあたっては、PPP/PFIの積極的な活用を検討されたいこと。また、公共施設等の情報を広く公開することが民間活力の活用にもつながることが予想されることから、公共施設等に関する情報については、積極的な公開に努めること。

まさか、総務省の総合管理計画の策定要請において上記のような記載があることから、(やる気もないのに)都道府県の市町村課のチェックリストに迎合するため、公共施設等適正管理推進事業債を活用するためだけに、表面上なぞっただけなのだろうか。

「要請」という強い言葉を出されながら、生き方を変えようとしないのであれば、それは不作為でしかないし、民間事業者・市民・世の中を馬鹿にしている。

VFM2.0

ザ・優先的検討規程≒竣工即負債

このnoteで述べてきた内閣府モデルをそのまま劣化コピーしたザ・優先的検討規程は、一本道・表層的のプロセスで竣工時点を基準・ゴールとした短絡的・表面的なコスト削減によるVFMを根拠とし、結局は「どうハコモノを整備するのか」を検討しているだけである。

大切なのは「誰と・どのような場を時間をかけて創っていくのか」であり、竣工時点はスタートに過ぎない。定性的なものを中心とした本当のVFMは、その長い時間軸のなかで増えていく(時には様々な要因で減少していく)有機的なものであるはずだし、そこにこそ行政と民間のパートナーシップの強さ・面白さ・真髄・可能性が宿っているはずだ。

ザ・優先的検討規程に基づくザ・PPP/PFI事業は単なるハコモノ整備事業にしかならず、竣工即負債となってしまう。

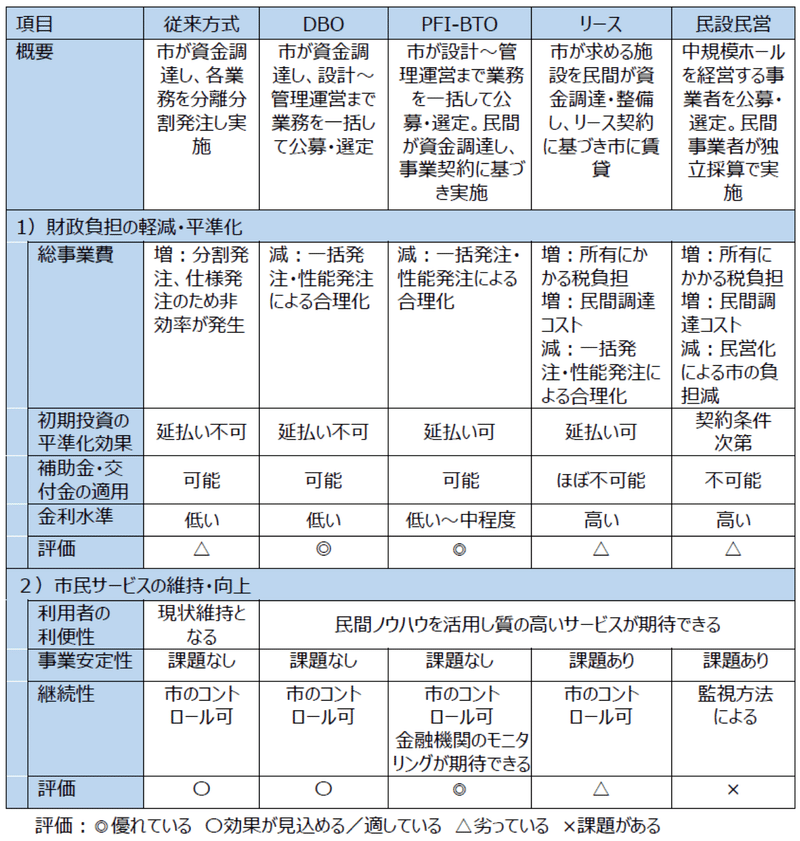

事業手法比較表からの脱却

事業手法比較表はここまで述べてきたようにザ・PPP/PFIの優先的検討規程で必須のもの・どの手法を活用するのか決定するための根拠として使われることが多いが、前述のとおり従来方式の与条件(PSC)がダメであればアウトプットもダメであるし、PPP/PFIのプロジェクトはこんな単純な比較表に落とすことはできない。

更に大きな問題が、可能性調査やアドバイザリー業務において何千万円もコンサルタントに丸投げ委託で払いながらも、やる前から結果が決まっている・事業手法は事前に行政が決めていながら、「それらしく見せるため」のアリバイ作りとして事業手法比較表を活用することである。その大元がザ・優先的検討規程であってはまちが良くなることなどあり得ない。

自ずと手法は収斂される

事業手法は比較表など作らなくても、そのプロジェクトの背景・敷地や建築物の要件・関連法令・財政状況・資金調達の幅や金額・民間の自由度などの他、政治・職員のスキルや熱量・議会との関係などを紐解いていけば、自然と一つずつの変数がFIXされ、どこかに収斂される。同時に、その収斂される先にある事業手法は意外と単純な手法(やその組み合わせ)になることが多いはずだ。(簡単で馴染みのある手法で構成した方が庁内・議会や市民への説明も容易になり、行政の担当者にとっても「自分の言葉」で説明できるものになっていく。)

近年、LABV・休眠預金・ガバメントクラウドファンディング等による新しいPFI法に基づかない資金調達の方法論も徐々に広まりつつあるが、これらも民間からの資金調達でありPFIの一種である。PFIはPFI法に基づくPFIだけではない。

そもそも何のために

優先的検討規程は「何のために」策定しているのだろうか。国から要請されたから、やらないと何となく気まずいからでは全く意味がない。前述の下水道のPPP/PFI相談窓口や公共施設等総合管理計画のように交付金(・補助金を取るため)では本質的ではない。

このような発想・思考回路で「とりあえず」策定しようとするから、国のモデルに全く疑問を抱かず「形式的」に作ってしまい、挙げ句の果てに「対象事業がない」や「簡易な検討の結果従来型で」となってしまう。

事業手法比較表やVFMは「コンサルの形式知」でしかなく、これまでにこうした方法論で整備されてきたハコモノがどれだけまちのためになっているか、そのまちの財政状況に寄与してきたのだろうか。

PPP/PFI以前から三セクで整備してきた中心市街地活性化の再開発ビル、いわゆる「民需なき官製都市」と同様だ。コンサルに業務委託してハードに依存した地域再生整備計画を策定し、国の多額の補助金・交付金を用いればまちは活性化する。その幻想を無垢に信じた結果、多額の税金を投下してスケールアウトした巨大な墓標が全国各地にそびえ立ち、それぞれのまちに致命傷を与えている姿を直視すれば、そろそろ目を覚ませるはずだ。

まずは、自分たちが「何のために」優先的検討規程を策定するのか、そこから考えることが大切である。「それぞれのまちがどう生きるのか」は自治事務なので、国に左右されることなく自分たちで判断すべきであるし、優先的検討規程に必要性を感じないのであれば策定する意味もない。(中途半端に策定することによって、前述のような「やらないための言い訳」に使われてしまうリスクもある。)

経験知を優先的検討規程に

優先的検討規程を整備することが目的化してはいけない。ましてや今までとやり方を変えるのが面倒だからといって「従来型の正当性を言い張る」ためのものに堕ちてしまってはもっての他だ。

先が見えない世の中、そして「そのまちの未来を賭けたプロジェクト」を行う以上、いきなり全リソースを投下したゴールを目指すのではなく、明確なビジョンとそれを実現させるためのコンテンツをセットアップしながら、1期・2期・3期と徐々に進めていく。それがこれからのやり方であろうし、自分も関わる多くのプロジェクトで採用しているEOI方式(運営事業者を先行決定して事業の詳細は行政と運営事業者の詳細協議によって整理していく方式)は、ザ・PPP/PFIの優先的検討規程や事業手法比較表・VFMでは整理することができないだろう。

行政は担当者の異動が発生することから、プロジェクトから蓄積した貴重な経験知が「個人としての暗黙知」のままで引き継がれずゼロベースに戻ってしまうリスクがある。それを「組織としての経験知」に書き留める、それが本来の優先的検討規程となっていく。こうした意味からも優先的検討規程は画一的なものになるわけがなく、対象事業も「10億・1億」が判断ラインになることはあり得ない。また、毎年のように徐々にブラッシュアップされていくものになるはずだ。

自分たちのまちがどう生きていくのか、その真摯さは優先的検討規程にも現れる。

お知らせ

2024年度PPP入門講座

2024年4月22日からスタートする全6回(60分×3コマ×6回)の入門講座。今回からは日本管財株式会社とまちみらいの共催で実施することとなりました。

ありがたいことに2024年4月16日現在で350名以上の方にお申し込みをいただいています。

会場(日本教育会館)での参加、リアルタイムのzoom配信、後日配信の3パターンで参加可能なのでぜひご参加ください。

実践!PPP/PFIを成功させる本

2023年11月17日に2冊目の単著「実践!PPP/PFIを成功させる本」が出版されました。「実践に特化した内容・コラム形式・読み切れるボリューム」の書籍となっています。ぜひご購入ください。

PPP/PFIに取り組むときに最初に読む本

2021年に発売した初の単著。2024年2月現在6刷となっており、多くの方に読んでいただいています。「実践!PPP/PFIを成功させる本」と合わせて読んでいただくとより理解が深まります。

まちみらい案内

まちみらいでは現場重視・実践至上主義を掲げ自治体の公共施設マネジメント、PPP/PFI、自治体経営、まちづくりのサポートや民間事業者のプロジェクト構築支援などを行っています。

現在、2024年度業務の見積依頼受付中です。

投げ銭募集中

まちみらい公式note、世の中の流れに乗ってサブスク型や単発の有料化も選択肢となりますが、せっかく多くの方にご覧いただき、様々な反応もいただいてますので、無料をできる限り継続していきたいと思います。

https://www.help-note.com/hc/ja/articles/360009035473-記事をサポートする

そんななかで「投げ銭」については大歓迎ですので、「いいね」と感じていただいたら積極的に「投げ銭」をお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?