記事一覧

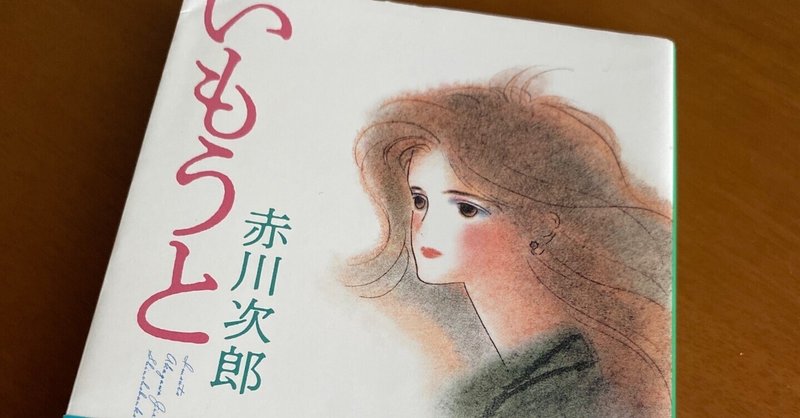

『いもうと』赤川次郎 2024⑱

まさか。『ふたり』の続編に出会うとは。

北尾実加、27歳。

青春のきらびやかさのあった前作と違い、9年目の会社員として現実に飲み込まれていく彼女の肩には、若いながらも人生の疲れが漂っていて、共感できる点であった。

死んだ姉の千津子はほとんど登場せず、今度は一人で、様々な出来事に相対しつつ、母、父、そして妹に向き合っていく実加が描かれる。

少女時代の彼女は、のんびりしたどちらかというと楽観的な性

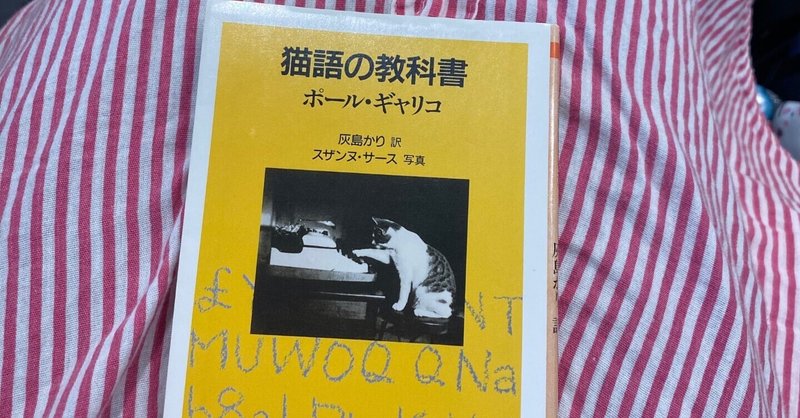

『猫語の教科書』ポール・ギャリコ 2024年⑰

一匹のおりこうな飼い猫がタイプライターで書いた、人間の家の乗っ取り方。アメリカ版・吾輩は猫である🐈(仕組まれた)かわいい写真の数々。

父は昔から、臭いや家具を傷つけられることを嫌って猫だけは飼わないと言っていた。だが、この本にあるような戦略を仕掛けられたら、父だって参ってしまうんじゃないだろうか…。

人間の女の人は猫と似ているって、ほんとにそう🐈

巻末に、「グーグーだって猫である」の大島

『結婚式のメンバー』カーソン・マッカラーズ 2024年⑯

この本を読んで私が思い出したのは、小学校高学年の頃に出会ったジェリー・スピネッリの『スター・ガール』だ。もし12歳の時、フランキー・アダムズに出会っていたら、フランキーはスターガール・キャラウェイと並んで私の心の中の友達になっただろうと思う。

夏の光と影、暗い台所の描写が印象的だった。

「わたしたち」とは呼びたくなかった人たちとすごした、フランキーの長い長い夏の時間は、重厚な現実感があるのに、

『あなたの話はなぜ「通じない」のか』山田ズーニー 2024年⑮

通じ合えない痛みをこれほどわかってくれるズーニーさん。これを読めば誰だって、ズーニーさんを信頼して心のうちを曝け出してしまいたくなるではないか。冒頭からがっしり掴まれた。

コミュニケーションを円滑にできたらいいなと思い読み始めたが、人間関係だけでなく、考える力を鍛えるためにも本書は役立ちそうだ。

「考える」にも、方法論がある、というところで目から鱗が落ちた。ぐるぐるうじうじ悩んでいるだけでは、

『デッドエンドの思い出』吉本ばなな 2024年⑭

何も分かってないのに、分かっているように書いたり言ったりすることは、自分を蝕んでいくものなのだと思う。自分でも気付かないうちに、少しずつ、少しずつ。

吉本ばななは、わかっていることしか書かない人なんじゃないかと思う。それはそれで、苦しいことが、きっとあるのだろうけど。私には、まだそれができない。違うことをしてしまう。

この本の中で二度、"のび太とドラえもんがどら焼きを食べながら漫画を読んでいる

『自分で「始めた」女たち』グレース・ボニー 2024年⑫

副題は、"「好き」を仕事にするための最良のアドバイス&インスピレーション"。

写真がたっぷりで、少しずつ、眺めるようにして読んだ。(ちびちび読んでいたため、実は本棚に2年間はあった)アメリカが多かったが、とにかく個性豊かな世界中の起業した女性たちのインタビュー。

この本を手に取った時、私は今の自分の環境から飛び出したくて、そのうち仕事もやめてやるとか思っていた気がする…。今はそんなに極端には考え

『モネ 揺れる光』 2024年⑨

去年行った、上野美術館のモネ展が心に残っていたので。

カラーの絵がたくさん入っていて、モネの一生についてもわかりやすく書いてある。その絵を描いた時、モネの周辺で何があったかが分かった上で、また美術展に行ったら違う楽しみ方ができそうだ。

モネが、大事な人の死を多く経験してきた人であったことは初めて知った。2人の妻と、長男。

あとがきには、モネが描いた数々の連作には、そのテーマを選んだ意図がある