米銀行破綻後の世界経済の見通し【3】(日本編)

はじめに

NHK「日曜討論」に出演させていただきました。米国の銀行破綻から広がる金融システム不安について、専門家の皆様とあらゆる側面からリスクを分析し、現状を把握することで、今後の世界経済・日本経済への影響について議論させていただきました。

あらためて日本金融経済研究所としての見解を文章としてメッセージを残したいと思います。

「日曜討論」出演にあたり、自分なりに頭の整理をし、言葉をひらたく、専門用語を使わずに、専門的な内容を話すことを、どう工夫したらいいのか。時間をかけて準備しました。その一部をnote に記載させていただきます。

危機やリスクを専門家だけの議論に留めずに、だれもが分かりやすくアクセスできることがこれからの時代、特に大事だと思っています。

ご参考にしていただければと思います。

これらの論点をまとめます。

1.アメリカの相次ぐ銀行破綻はなぜ起きたのか

2.なぜ事前にリスクを見抜けなかったか

3.銀行破綻が広がる可能性

4.米 信用不安はどこまで ノンバンク系

5.米経済の見通しと日本経済

メッセージ・総括

銀行がたった数日で突然死に至ったことが驚きではありますが。誰もがSNSに慣れ親しむ社会において、信用不安の拡大スピードは速まっています。

金融・経済は通常であれば利益を追及するという合理的な仕組みで動いています。しかし、経済が破綻に至る最後の最後は「人の心」に「不安という火が放たれた時」です。不安という心の問題です。合理的には説明し尽くせない「信用不安」が社会の仕組み自体を最後は壊していく可能性があります。

SNSが普及したがゆえに、自分たち一人一人の行動や発言によって、私たちの大切な社会を自分たちで壊してしまうこともあり得るとも感じています。

だからこそ、リスクを適正に認識し、どのように対策をしてくべきなのか、仕組みが壊れないように規制を強化する必要性を伝えていくことの重要性を感じています。

では、以下で論点・リスクを簡潔にまとめます。

5.米経済の見通しと日本経済

1.今後のアメリカ経済の見通し

雇用の状況を見てみると、IT企業のリストラが進むも、雇用の状況はそこまで悪化していません。米国の大手銀行の決算も、無難に通過しています。貸倒引当金もしっかりと立てていることも確認できています。

5月のFOMCで利上げの見通しは0.25%となり、政策金利は5.25%まで引き上げた段階で、一旦、利上げは打ち止めの可能性が高いです。

消費者物価指数は5.0%とまだ高い水準ですが、一時の9%台からは低下してきています。景気後退・金融政策不安増すると、インフレを沈静化させる作用があります。

しばらく、高金利の状況を続けた後に、物価上昇率が一段と低下すれば、利下げに政策を転じるシナリオがメインシナリオです。利下げは金融緩和にあたりますので、米国への投資をもう一段促します。であるならば、米国経済と米株式市場の底堅さに繋がります。

2.米国サブシナリオの可能性

しかし、サブシナリオとしては、物価が思っている以上に下がらない可能性があります。米国の1970年代後半のような、インフレが抑えられなかったケースが考えられます。景気にダメージを与え続けることが難しくなってきているため、緩和策を取れば物価が下がらないというジレンマに陥るシナリオも想定しておく必要があります。

ただ、今のところ、物価はいづれ落ち着くと考えられていて、それをベースに政策が取られます。特に、23年は大統領選挙前年の年にあたりますので、選挙対策として景気浮揚策をバイデン政権が打ち出す可能性が高いです。

過去のアメリカ大統領選のデータを見てみると、大統領選挙前年と大統領選挙のどちらもGDPがプラス成長をしていなければ、選挙に負けて、政権交代が起きています。GDPがマイナス成長になった場合再選できていません。

つまり、今年と来年は米国のGDPはプラス成長にしたいという政治的意思がはたらくでしょう。

3.日本経済の見通し

日本は金融緩和策継続ですが、長期金利の上限を引き上げる可能性は十分に残されています。

しかし、今回の銀行破綻を起点とした金融システム不安の影響から、早期に長期金利の上限を引き上げる判断には至らないでしょう。

植田新総裁は明確に基準を示しています。賃金の上昇を伴うインフレ目標2%はまだ達成していない現状で政策金利の利上げは有り得ないとしています。

消費者物価指数は4%を超えているのに、なぜ「インフレ目標2%」を達成したと言わないのか。多くの経営者から日々、質問を受けています。

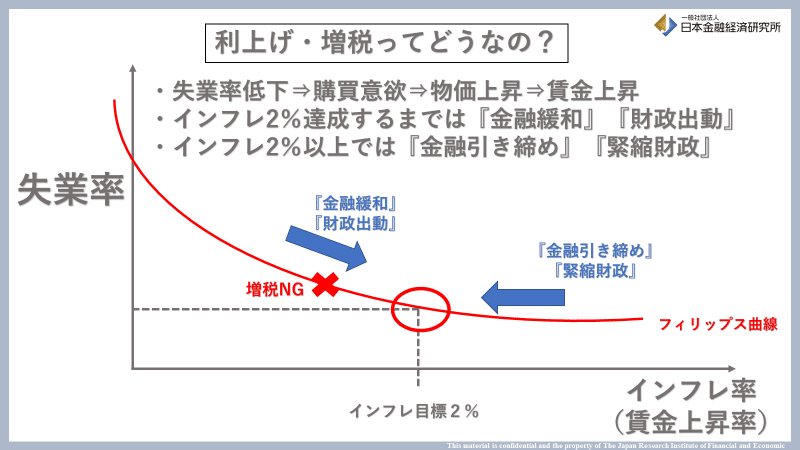

そもそも、世界的基準である「インフレ目標2%」はどこから来ているかについてです。失業率をグラフの横軸に、賃金上昇率を縦軸にとったフィリップス曲線でNAIRU(インフレを加速しない失業率)の水準として「インフレ目標2%」が最適だというところから来ています。「インフレ目標2%」を達成するまでは国は「金融緩和」「財政出動」の政策を取ります。「インフレ目標2%」を達成した後は「利上げ」「増税」の政策を取れることになります。いま、賃金上昇がようやく起きそうなタイミングで「インフレ目標2%」を達成したとすれば、では「利上げします」「増税します」というメッセージまで含まれるわけです。インフレ目標2%を達成したとするのは、まだ、今ではないということです。

失われた30年間、物価上昇も賃金上昇も起きなかった日本ですが、ここに来てようやく物価が上昇し始めています。大企業は値上げに、賃上げに、成功しつつありますが、中小企業はまだ、値上げも、賃上げも実現できる状態ではありません。99.7%を占める中小企業が変わらなければ、日本は変わらないです。

4.日本の稼ぎ頭は

日本は何で、稼ぐのか。これを皆で考える時期に来ています。観光で10兆円、農水産物の輸出で10兆円は目指したいところです。また、日本は地政学の視点から見ても、ビジネス上、アジアで重要なポジションになっています。ちょうど政府は対日投資を2030年までに100兆円に目標を引き上げました。半導体企業を海外から誘致することにも成功していますし、最近では、データセンターを日本に置く企業も増加しています。さらには、これまでヘッジファンドは日本オフィスを撤退させてきましたが、もう一度、日本にオフィスを置くファンドの動きも出てきています。海外から日本へ投資を呼び込み、経済を盛り上げるプランに期待が高まります。

半導体の工場が日本に集まれば、サプライチェーンを確立でき、世界からも信頼できる場所になります。さらには、スタートアップを盛り上げる仕組みづくりも欠かせません。海外の優秀な人材を確保するためには、在留資格制度も充実させなければなりません。

そのほか、日本にとってデータセンターの集積はデジタル産業の出遅れを取り戻すチャンスになります。大容量のデータを高速処理できるインフラが発達すればあらゆる産業のデジタルシフトが加速し、国際競争力が高まります。

5.投資家が注目する日本

ヘッジファンド大手シタデルは、東京に拠点をもう一度置く予定をしています。シタデルの実力ですが、世界のヘッジファンドが2022年末までに稼いだ利益でランキング1位です。そんなファンドが日本にもう一度、注目しているわけです。バフェット氏も日本に来日し、日本企業に注目をしています。こうした動きは、明らかに日本に追い風です。

日本経済にとってプラスの色んな前提条件が揃って来てはいるものの、覆いかぶさる暗い曇のようなものを感じます。「人々のこころ」の話を冒頭のメッセージとして一貫してお伝えしていますが、経済をもう一度浮揚させるための最後の最後は安心や未来を感じられる「こころ」なのだと思います。

アナリストの仕事は、数字やデータで世の中を語ることです。データや根拠にこだわり続ける仕事なのだと思います。ただ、数字やデータと向き合い続けるなかで、染みついたデフレマインドを払拭することが、これほどまでにも難しいのか、という事にも直面しました。

信用不安で社会が破壊されてしまうことも、景気を浮揚させることも、最後は人間の心なのだとすれば、こころに寄り添った政策が必要なのだと思います。最後までご覧くださいましてありがとうございます。

【全編】

1.アメリカの相次ぐ銀行破綻はなぜ起きたのか

2.なぜ事前にリスクを見抜けなかったか

3.銀行破綻が広がる可能性

4.米 信用不安はどこまで ノンバンク系

5.米経済の見通しと日本経済

一般社団法人 日本金融経済研究所

https://jrife.or.jp/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?