記事一覧

【パフォーマンス】 梅田哲也「COMPOSITE: VARIATIONS(の元)/外/4人」@京都のライブハウス「外」

足を動かす、歩く、その異形のような運動がすでにあった。屋外での身体運動をライブハウス「外」の内部に凝縮。始まりもなく終わりもなく。それが日常であり、その凝縮が「外」に還元される。

フラスコ内の水の落下運動。万有引力は全てが落下するというシステム。水に音はないが、落下することで音を発生させる。そして水の振動。振動は電気信号に変換され、空気振動という振動の反復を生む。さらに電気信号は磁場を作り、そこに

【映画評】 「Twitter時代」ツイートは包帯にうっすらと滲み出た血痕のような〈生〉な味がする

「映画日記」を書きはじめたのはある年の元旦。その前年から少しずつ映画について日記風雑感を書いていたのだが、どういった心境の変化なのか、年のはじめに「映画主義宣言」などとつぶやいてしまった。その日の日記に、《フレーム=身体》などと、とんでもない断言をしている。

それまでは、演劇における身体に眼を向けていたのだが、いつのまにか、映画のフレームにおける非物質的身体…要するにフレームに浮かぶ光としての触

【映画評】 ナタリー・エリカ・ジェームズ『レリック 遺物』 皮膚の下の聖遺物

ナタリー・エリカ・ジェームズ『レリック 遺物』(2020)

日系オーストラリア人である監督ナタリー・エリカ・ジェームズ。彼女が子供の頃に訪ねた、母の故郷である名古屋市郊外にある築150年の古民家。そこには祖母が住んでおり、彼女の家が醸し出す独特の雰囲気、それは夢に現れ出るほどの恐ろしさだったという。そのとき、大好きだった祖母は認知症になっており、彼女の変わり果てた姿に強いショックを受けた。そのこ

【写真】 yellows

秋も深まる頃、

東京都調布市の野川公園で撮った写真です。

青空へと向かう紅葉した樹木にレンズを向け、ノーファインダーでシャッターを切りました。

カメラ:contax T2

フィルム:富士フィルム

エプソンの家庭用スキャナーでフィルムを読み込みました。縞模様はそのためかと思います。

1998年に撮った写真ですが、現在、写真制作をやめ、映画批評を書いています。

【映画評】 ジュリアン・モーリー&アレクサンドル・バスティロ『屋敷女 ノーカット版』フレンチ・ホラー四天王

ジュリアン・モーリー&アレクサンドル・バスティロ『屋敷女 ノーカット版』(2007)

ベアトリス・ダル主演の本作。2007年の日本初公開時には、残虐な描写のため大幅な修正とカットを余儀なくされたという作品である。今回の上映はノーカット版。初公開時の修正版をわたしは見ていないので、ノーカット版との違いは分からない。

主演のベアトリス・ダルはジャン=ジャック・べネックス『ベティ・ブルー/愛と激情の

【映画評】 ロベルト・ロッセリーニ『無防備都市』、イングリット・バーグマンのこと

ロベルト・ロッセリーニ『無防備都市』(原題)Roma città aperta(1945)

本作は第2次世界大戦末期、同盟国でありながらイタリアに侵攻したナチスドイツに抵抗するレジスタンスの戦いを描いたイタリア・ネオネアリズモの原点ともいえる記念碑的作品である。

本作をはじめて見たのは東京で働いていたときである。ロベルト・ロッセリーニ(1906〜1977)の連続上映があり、何本かまとめて見てい

【映画評】 エレム・クリモフ『炎 628』 #FreePalestine

エレム・クリモフ『炎 628』(1985)

ソ連崩壊が1991年。本作製作はその6年前である。ソ連社会がそれなりに機能しながらもどこか怪しく揺れることを自覚していた、そんな時期に製作されたのが『炎 628』。

タイトルの数字「628」はナチスが焼尽した村の数である。この映画がソ連の反ナチス・プロパガンダであるか否かは問わないことにして、戦争の実相とはこのような地上の情景であると推察できる。上空

【映画評】 アグニエシュカ・ホランド『人間の境界』

アグニエシュカ・ホランド『人間の境界』(2023)

アグニエシュカ・ホランド作品を見るのは本作が二度目である。はじめて見たのは2012年12月、『ソハの地下水道』(2012)。劇場は今回と同じ京都シネマ。『人間の境界』は森の映像で始まるのだが、『ソハの地下水道』にも森が出現した。それは映画冒頭だった。その日の映画日記に、わたしは次のように記している。

さらに物語についての記述が続き、「145分

【映画評】 MADE IN YAMATO 宮崎大祐『エリちゃんとクミちゃんの長く平凡な一日』…時間についてのいくつかの覚書

並奏する二のカノン。揺れ動き交錯する音響に浸る愉楽の体験。

タイムカプセルという未来、恐竜という過去、そして「今」という現在。

「今」は更新を前提とする持続する時間であることで、たちまち過去へと追いやられる曖昧さを持つ存在でもある。いまそこに在る(在った)という変貌する時間の曖昧さ。「今」を写真に撮れば、「それは=かつて=あった」というロラン・バルトに帰結する。

右目で見る世界、左目で見る世

【映画評】 カルロス・ベルトム『マジカル・ガール』

数週間前からカルロス・ベルトム『マジカル・ガール』がX(旧Twitter)上で話題にあがることが多くなった。『マジカル・ガール』は2014年製作だから、リバイバル上映されるのかと思ったらそうではなかった。監督カルロス・ベルトムの新作が今春、上映されるのだ。タイトルは『マンティコア 怪物(原題)Manticore』。

主人公は空想のモンスターを生み出すことが得意なゲームデザイナーのフリアン。彼は内

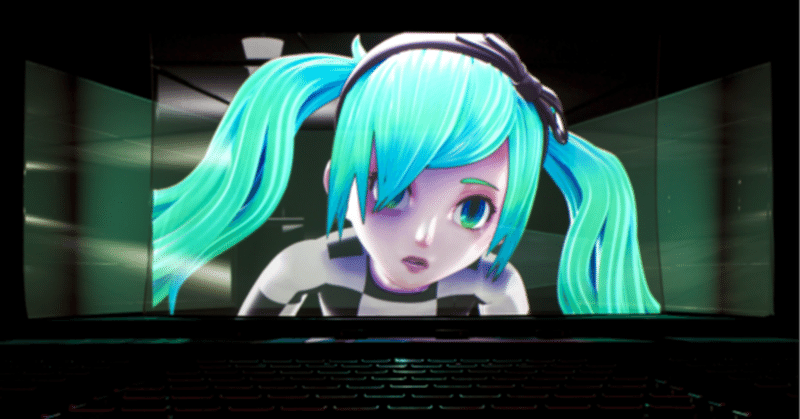

【音楽評】 渋谷慶一郎+岡田利規『THE END』(初音ミク・オペラ)

渋谷慶一郎+岡田利規の初音ミク・オペラ『THE END』

日本では2012年12月、山口情報芸術センター(YCAM)で初演、そして2013年5月、渋谷オーチャードホールで上演。わたしはYCAM初演時点では『THE END』の存在を知らず見る機会を逃してしまたったのだが、渋谷での上演は見逃してはなるまいと、オーチャードホールのオンラインチケットの会員になった。ところが新幹線往復交通費と宿泊費、それ