残るべきは、きっと“シンプル”なもの。腹を括って書きつづける。【宇治上神社】

−−−

京都の価値、というものをかんがえてみた。

まずは、選ばれる店の条件として、「東京は新しい」「大阪は安い」「名古屋はうまい」そして、「京都は歴史があるといい」とよく言われる。店もそうだが、京都の寺社仏閣はとくにそれが当てはまる。

観光をしていてもあまり気にしないことがほとんどだとおもうのだが、京都には“世界遺産”や“国宝、“重要文化財”など世界や国からえらばれたものが数多くある。そして、当然、えらばれるにはそれだけの価値と理由がある。歴史が長いということは、それだけ多くのことをわれわれに語ってくれるのだ。

子どもの頃は、どこの寺社仏閣も、とくに京都ほどの場所であればどれもおなじようなものだとおもっていたのだけれど。大人になったいまならわかる気がする。宇治上神社のそれは、まさに“長い歴史”が価値である。

さらに、行ってみて気がついたのだが、“建物も境内もとにかくシンプル”で、「落ち着くなぁ」と感じた。

−−−

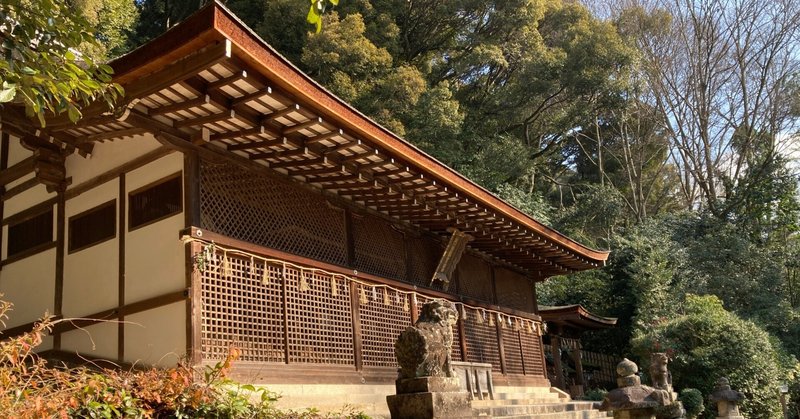

境内に入ると、まず正面に国宝の“拝殿”がある。鎌倉時代前期の造営で、貴族文化の象徴“寝殿造り”の遺構でもある。

そして、拝殿をぐるりと右手から周ると、大きなケヤキがすぐ見える。宇治七名水のひとつで、現存する唯一の“桐原水”もすぐ隣にある。

拝殿の真裏にまわると、国宝“本殿”が隠れている。

神社建築でいうと、日本最古。平安時代後期の木材がつかわれているというから驚きだ。千年ちかくもまえにつくられた建物が、いまもここにそのままあると考えると、ちょっとゾワっとしてしまう。

つくりもかなり簡素で、手のほどこしようがないほど洗練された外観である。

−−−

さいごに、いま僕が、「書きながらかんがえていること」について書きたいとおもう。

なぜ、京都について書きたいのか。これはずっとかんがえていたことではあるのだけれど。やっとその答えのひとつが、宇治をあるいたことで見つかった気がする。

それは、“より深く、京都を知りたい、伝えたい”。ぐたいてきには、“ただ歩くだけではなく、歴史や文化を僕じしんがちゃんと勉強をしたうえで、いまの京都と照らし合わせながら文章として伝えたい”という欲求なのだと感じている。

いまや、京都についての情報ならば、世界中どこにいたって手に入る。SNSや書店でも、京都のおすすめ散歩コースや素敵な写真はあふれているもの。もちろん、こうやって書くことは一朝一夕に上達するものではないのだろうし、これがどこまで需要があるのかはわからない。でも、だからこそ、“大好きな京都”を舞台に、“歴史を書く”という掛け合わせがひつようなのだ。

すこしでも僕のこのnoteから、“いまと昔それぞれの、京都のふんいき”を感じてもらえたらこれほど嬉しいことはない。頑張ります。

僕の記事をここまでお読み頂きありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 頂いたご支援は、自己研鑽や今後の記事執筆のために使わせていただきます。