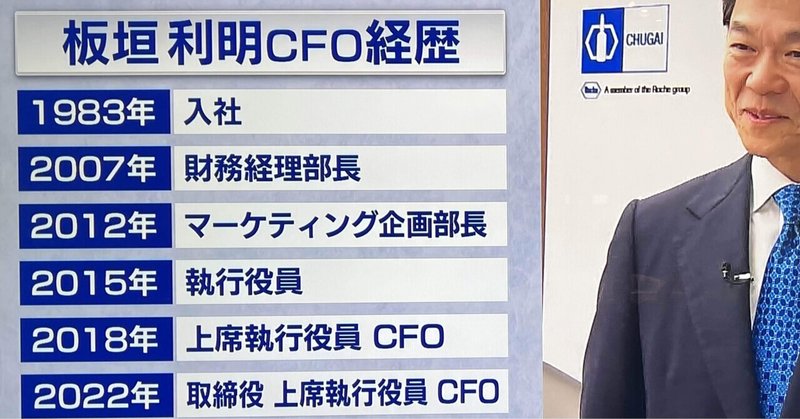

2030年以降、毎年薬を上市させる"中外製薬"の開発戦略(中外製薬 CFO 板垣氏/モーサテ20230924)

2002年10月、グローバルの製薬業界でトップクラスのロシュと選択的アライアンスを結び、それ以降、ロシュは中外製薬の株式の過半数を保有している。

ただし、中外製薬はロシュの子会社となったが、経営の独立性は維持し、新薬の開発や販売はロシュとの相乗効果を活かした結果、ロシュグループのに入る前と比べると、2022年12月期の売り上げは約7倍、営業利益は約17倍に達している。

2022年12月期に初めて売り上げが1兆円を突破。

2020年12月期を最後に中期経営計画を廃止した。

なぜ廃止したか?

それは固定的に決めた計画が、かえって我々の長期目線でやっていく足かせとなる可能性が高いから。

製薬企業は、薬を作り始めてから上市するまで約10年かかる。つまり、今日の売り上げは、10年前に研究開発が始まったものの成果となり、言い換えれば、今やっていることが今後の10年に反映される。

その考えから、2030年までの長期経営計画でも売り上げや利益に関する数値目標は示していない。その一方で、際立つのが自社グローバル品を毎年上市と言う目標であり、直近10年間にグローバルでの新薬上市は3品。2030年には、毎年新薬を上市できる体制を整えると言うのが目標。

その目標を達成するために必要不可欠なのは、DXと考えている。1,700億円を投じ、2023年4月に稼働した研究拠点(中外ライフサイエンスパーク横浜)で、DXの新たな取り組みが始まっている。

モバイルロボを導入し、日夜関係なく働き続けてくれるため、生産性が1.5-2.0倍まで実験領域では上がると考えている。また、AI人工知能を用い、新薬の候補を探し出すソフトウェアも開発し、成功確率の高い候補品に注力できるようにした。ここに資源を振り向けるのが、大きな財務的戦略となる。こうした研究開発費用に投資できる理由は、我々の営業利益率の高さと考えている。

では、なぜ営業利益率が高いのか?

それは、ロシュとの提携関係である。中外としては、日本国内の基礎研究から人に投与する早期開発まで行い、その後はロシュに出し、グローバルの臨床開発費用はロシュの負担となるため、研究開発費用を極めて抑えられている。

中外は日本、台湾、韓国で販売、それらを除くグローバルはロシュが担当するため、販管費が発生せず、ロシュからグローバルで販売する薬品のロイヤリティ収入があるため、営業利益率が高い。

今季2023年6月末時点で、ネットキャッシュは6,650億円と3年前に比べ、約2倍に増えている。積み上がったキャッシュの有効な使い道として、今力を入れているのが中分子医薬品である。

中分子医薬品は細胞内の標的に作用することが最大の特徴。副作用が少ない薬を低いコストで開発できる可能性があり、抗体医薬と低分子医薬品に続く第3の柱に育てたい考え。

病気を起こすタンパク質の約8割が細胞の中に存在していると言われていることから、出来る限り細胞の中に入って、悪い部分を標的に届けることが重要である。つまり、低分子で中に入り、標的を見つけて送る、いいとこ取りをしたのが、中分子医薬品である。その開発拠点として、約750億円を投資し、中分子医薬品などの原料を製造する工場を建設していてる。

2019年から取り入れている経営指標として、ROIC(投下資本利益率)がある。つまり、事業活動に通した資本からどれだけ利益を生み出しているかを測るもの。

中外は、現在30%以上であり、他社とは比較にならない程の大きい数字である。今後、設備投資を向上させ、この水準をいかに維持・向上させていけるかが重要であり、毎年薬剤を上市出来る新しいその体制を試されている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?