YOASOBI「夜に駆ける」- "物語を朗読する"ことで生まれた歌の新しい可能性 -

まえがき

え?今さら夜に駆ける?流行りに乗り遅れすぎじゃね?

って思われても仕方がないでしょうね。

一応弁明すると、この曲がヒットし始めた頃(ちょうどコロナ禍が始まった時期でしたね、2020年の春くらい)には聴いてました。

凄かったですよね~、流行り始めた時の衝撃度は。

「令和の新しい音楽が始まった」と直感的に思うくらいには、時代の変わり目と言っていい鮮烈なデビューでした。

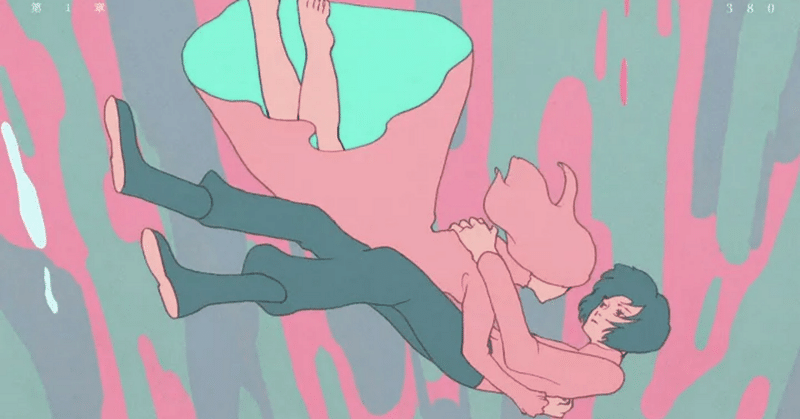

なにより、↑のMVに年齢制限が掛かっているように、自死を題材にした楽曲がその年のナンバーワンヒット曲になることもかなり稀だったと思います。

なので、特別YOASOBIのファンってわけじゃないけど、Ayaseさんとikuraちゃんという唯一無二な2人の組み合わせにはずっと好印象を持ってました。

じゃあなんで、今さら話題にするかと言うと・・・。

今さら、本当に今さらアルバムを初めて聴いたからです。

エッッッッッ!?

アルバムが・・・良すぎる・・・。

シングル曲を点で聴いていた分には「流行るのも納得だわ、才能溢れてるね~」くらいの温度感で聴けていたものが。

アルバムとして線になった途端、鋭すぎる切れ味で筆者にクリティカルヒット!!!!

えぇ・・・なにこれ、超大名盤じゃん・・・。

筆者、やはり「点」としてのシングルやMVではなく、「線」としてのアルバムやライブで沼に墜ちるタイプのようです。

というわけで、現在絶賛アルバム鬼リピ中でして。

こうなれば 書くしかないね 怪文書(五七五)

というわけで、なんと今回は二本立て。

1stアルバムを象徴する鮮烈なデビュー曲「夜に駆ける」と。

日本の音楽史に新たな金字塔を打ち立てた1stアルバム「THE BOOK」。

今胸に抱えているクソデカ感情をいっぺんに吐き出させろ!の巻です。

①「夜に駆ける」編の本記事では、歌詞考察とか原作小説とか、コード進行とか、散々他の人が語ってるようなことを今さら書くつもりはありません。

「小説を音楽にする」というコンセプトが生み出した、歌の新しい可能性(と筆者が感じたもの)について書いてみようと思います。

そして、書き始めた時には全然想像もしていなかったのですが、「自死をテーマにした楽曲が令和を代表するヒット曲として幅広く受け入れられたのはなぜか?」という、ぼんやりと考えていた疑問に自分なりの解釈を見出せたので、それも合わせてご一読いただければ幸いです。

【この記事を書き終わった4時間後】

②「THE BOOK」編もYOFUKASHIして書きました。

歌詞を「歌う」のではなく物語を「朗読」するikuraちゃん

あえて「朗読」という表現を使ってみました。

誤解の無いように言いますが、筆者はikuraちゃんというシンガーをとてつもなくリスペクトしています。

あどけなさを感じる透明感の塊のような声質。

そんな声からは想像も付かない、恐ろしく正確で安定した音程とピッチ。

しかもただ正確なだけじゃなく、楽譜に表れないリズム・揺れ・強弱を全て感じ取って表現しきる、シンガーとして何より大切な耳の良さ。

声質の良さ・技術の高さ・表現力の高さ。

歌手としての全てを兼ね備えた上で、素朴で街中に居そうなのに何故か目を惹かれるあのルックス。

これは凄い歌姫が表れたな、とデビュー当時から思いました。

なので、筆者よりよっぽどYOASOBIを聴いてる知り合いとYOASOBIの話になる度に「いやぁikuraちゃんはスゲエよ」となぜか筆者の方が熱く推したりしてました。(じゃあさっさとアルバム聴けよ)

なんですが、そんな歌うために生まれてきたようなikuraちゃんが歌っているのにも関わらず、この曲には妙な違和感がありました。

悪い意味ではなく、何か他とは違う異質な手触り、という感じでしょうか。

それが何なのかハッキリ分からないまま4年経ったのですが、アルバムを聴いてみてようやく分かりました。

「小説を音楽にする」というキャッチコピーは、小説を原作にしているというだけではなく、本当に小説を音楽にしていたんです。

つまり、YOASOBIにおけるikuraちゃんは「歌手」ではなく「語り手」なのだと。

通常の歌の場合、歌手は「自分の想い」を「歌っている」ものとして聴き手に解釈されることが多いと思います。

もちろん、実際には作詞家が提供した歌詞だったり、物語調の楽曲だったり、100%歌手そのもののパーソナリティではないことは自明ですが、それでも建付けとしては「歌詞の中の登場人物になりきって、自分の想いのように歌っている」となる場合がほとんどです。

歌としては当然のことです。

なぜなら歌は詞とメロディーを通じて「心情」を伝えるものだからです。

少し異なる例として、ミュージカルやオペラが挙げられます。

ミュージカルやオペラはキャラクター達が「台詞」として歌っている。

物語のストーリーを伝えたり、その場面でのキャラクターの心情を伝えるために歌ったり。

物語とか心情ではありますが、キャラクターが台詞として歌っているので、これらも「歌詞の中の登場人物になりきって、自分の想いのように歌っている」の一部に含まれます。

違いとしては、あくまでキャラクターの台詞として歌っていることが自明なため、「歌っている演者本人の心情である」とは思われないことです。

しかし、「夜に駆ける」は上記のどちらでもない。

つまり、歌詞の中に出てくる「僕」としてikuraちゃんが歌っているかと言うと、筆者にはなぜかそう感じられない。

自死という、パーソナリティの塊のような題材で、かつ最後には2人で飛び降りるという結末を迎える曲なのに。

なぜか、それが「ikuraちゃん自身の叫び」と錯覚する瞬間が筆者には訪れない。

これが違和感の正体だったのです。

じゃあ、その違和感の原因は何か?

大きく分けると2つ挙げられます。

①小説の「地の文」のような歌詞

「さよなら」だけだった

その一言で全てが分かった

日が沈み出した空と君の姿

フェンス越しに重なっていた

初めて会った日から

僕の心の全てを奪った

どこか儚い空気を纏う君は

寂しい目をしてたんだ

ボカロ曲や近年のJ-POP(もっと言うと小説も)は、全体的に散文化が進んでいるように感じます。

散文的というのは、悪く言うと「普通の文章や台詞を小説や詩っぽい体裁にまとめただけで、文学性や詩情が低く説明的」、良く言うと「文学に慣れていない人でも意味が一目で分かり、状況や心情が映像的・台詞的に表現されてドラマや漫画を見ているようにストーリーが分かりやすい」というメリットデメリットがあります。

ポップカルチャー(大衆文化)がポップカルチャーとして洗練されていくと、一部の人にしか伝わらないハイコンテクストさが徐々に排除されていって、子供にも誰にでも伝わる形式が主流となっていく。

という、どのジャンルも通ってきた道であり、これ自体に是非を唱えても意味はないと筆者は思っています。

どっちが良い悪いではなく、ターゲット層が違うだけ、という認識です。

ボカロP出身のAyaseさんの歌詞も、夜に駆けるの引用した部分のようにどちらかと言うとストーリー仕立てな歌詞が多い印象です。

ただ、改めてですが、これは決してAyaseさんの歌詞が説明的で面白くない、ということではありません。

むしろ、この歌詞だからこそ生まれる味わいがある、というのが筆者の言いたいことです。

こういう歌詞のメリットは、良い意味で他人事として歌を聴けるので、そのままでは万人に受け入れられにくいテーマの敷居を下げる効果がある所だと思います。

歌い手の内面に深く潜り込んで行くような形で自死を歌った場合、どうしてもそれを受け止めきれる聴き手は限られてきます。

もしそういう形で「夜に駆ける」が歌われていたら、時代を代表するこれ程のヒット曲にはなっていなかったかもしれません。

アニメやドラマのような「画面の中で起こっているお話しの世界」として受け止められるからこそ、この痛々しいストーリーの歌詞とアップテンポなエレクトロポップの曲調が不思議と違和感無く調和し、不穏な爽快感を生み出している。

そんな気がするのです。

-- 少し脱線 --

筆者はReoNaさんというアニソン歌手が大好きなのですが、彼女は自死や鬱をテーマにした楽曲を好んで歌います。

そして、自分自身がそういう経験をしてきたことを隠しません。

あくまで自分自身の痛みとして歌を歌い、それだからこそ同じ苦しみを味わった聴き手に説得力を持って届くわけです。

ある意味「夜に駆ける」とは対極にあるスタンスと言えるかもしれません。

筆者はそんなReoNaさんが大好きです。

しかしそのスタイルのデメリットは、やはり聴く人を選んでしまうことです。

万人向けとは言い難いし、テレビなどで気軽に流せない曲も多い。

それでもReoNaさんは単独で日本武道館コンサートを完売させるなど、アニソン界屈指の人気アーティストです。

逆に言えば、ReoNaさんのファンはある意味全員「ガチ勢」で、ReoNaさん自身も自分の歌を必要としてくれる人にだけ届けばいい、というスタイルで歌っているからこそ、ReoNaさんのライブのあの奇跡のような時間は生まれているんだと思います。

-- 脱線終わり --

②男性の「僕」視点を女性のikuraちゃんが歌う絶妙な距離感

MVや原作あらすじで一目瞭然ですが、この楽曲は男性の「僕」が女性の「君」の自死を止めようとするストーリーです。

ですが、「僕」視点を歌うのは女性のikuraちゃん。

この距離感が、①と同様の「良い意味でのフィクションさ」を作り出していると思います。

「僕」とikuraちゃん本人が完全には重なりきらない。

「僕」が書いた日記や小説を、ikuraちゃんが一定の距離感を保って「語り手」として朗読しているような、そんな不思議な手触り。

ただ、ここで付け加えておきたいことがあります。

これまで書いた内容をまとめると「とにかくフィクションっぽく薄めれば良い」と思われる方もいるかもしれませんが、そうではないんです。

なぜかというと、「フィクションになる」ということは「真実味を失う」ということと表裏一体だからです。

なんの真実味も切実さも無い、最初から作り物のお話し。

聴き手にそう思われてしまった瞬間、歌は力を失います。

そんな歌が聴き手の心に響く訳はないのです。

じゃあ、この曲の「真実味」を担保しているのは何か?

ikuraちゃんの圧倒的な歌声です。

繊細で力強く、透明で無垢なのに哀愁を帯びていて、伸びやかなのに切ない。

正確無比な音程やピッチを持ちながら、楽譜に表せない細かい揺れや強弱で心情を表現する。

ikuraちゃんの歌声が正面突破の有無を言わさぬ迫力で、この歌に説得力を与えているわけです。

この曲でikuraちゃんがしているのは超一流の「朗読」。

小説も詩も、ikuraちゃんが読み上げることで物語が立ち上がり、キャラクター達が動き出す。

逆に言えば、ikuraちゃんが歌うからこそ、この曲は自死をテーマにしつつもどこか現実感の無い、お話しのような世界観にできるとも言えるかもしれません。

言葉よりも雄弁に音で飛び降りを表現するAyaseさん

ここまでikuraちゃんばっかり褒めてると思われているかもしれませんが、ikuraちゃんの歌声とAyaseさんの楽曲、両方のパワーが合わさってこそのYOASOBIです。

そして、ここまで「良い意味でのフィクション感」という観点で語ってきたこの曲に、最後の最後で自死というテーマへの決定的なリアリティを与えているのは、紛れもなくAyaseさんの音による表現だと思うのです。

それが曲の一番最後「二人今、夜に駆け出していく」の部分。

忘れてしまいたくて閉じ込めた日々に

差し伸べてくれた君の手を取る

涼しい風が空を泳ぐように今吹き抜けていく

繋いだ手を離さないでよ

二人今、夜に駆け出していく

まさに二人が飛び降りていく結末のシーン。

「二人今、夜に駆け出し」までは歌以外の楽器の音もしっかり鳴ってボルテージを高めていくのに、最後の「ていく」でピタッと歌以外の音が無くなって、ikuraちゃんの声だけが響く。

そして、「ていく」を歌い終わった瞬間に楽器の音が復活し、ボルテージを上げながらアウトロまで駆け抜ける。

きっと筆者だけではないと思うんですが、この「ていく」からアウトロまでの流れで、自分が飛び降りたような肌感覚を持ちませんでしたか?

ジェットコースターの頂上で、一瞬フッと身体が無重力で軽くなる浮遊感の後、重力でドンドン加速しながら落ちていくあの感覚。

足を踏み外した瞬間の、冷や汗が出る嫌な無重力の感覚。

まるで4DXで映画を観た感覚というか。

視聴者としてスクリーンの向こう側の物語を観ていたはずなのに、突然座席が揺れて水や風も浴びせられて、自分もいつの間にかスクリーンの向こう側の世界に引きずり込まれていたような。

この最後の「ていく」の無音が、今まで「歌の中の二人の物語」としてどこか冷静に捉えられていた自死というテーマを、逃げようもなく聴き手に突き付けてくる。

突き付けられたままアウトロまで駆け抜けて突き放されるように終わる。

音で物語を紡ぐコンポーザーが、音を無くすことで物語を表現する。

楽曲として一番肝になる「自死の瞬間」を、音を無くすことによってどんな音よりも雄弁に際立たせているんです。

これはとてつもないです。

筆者が最初に「ていく」に違和感を感じて、違和感の原因が分かった時の鳥肌たるや。

なので、アルバムを聴く前から「YOASOBIは凄い」と思えていたわけです。

(じゃあなんで3年もアルバム放置したんだよ)

Ayaseさんの詞と曲をikuraちゃんの声のパワーが肉付けし、

ikuraちゃんの声の良さをAyaseさんの詞と曲が弾き出す。

どちらも唯一無二の2人が揃ったからこそ生まれた奇跡的なバランス。

それがYOASOBIなのだと思います。

あとがき

・・・おっかしいな、予定の3倍くらいの文字数になってしまった・・・。

1曲でこれだけ書くのは久々で、自分でもビックリです。

まあ何といっても、日本の音楽史上初のストリーミング10億回再生達成曲ですからね。

もっと簡単に書けると思っていた自分の見通しが甘すぎました。

というわけで、後編の②「THE BOOK」編もこれから書きます。

20時過ぎたけどまだまだ執筆は続く、noteでYOASOBIしよう!

【4時間後】

②「THE BOOK」編もYOFUKASHIして書きました。

だいぶ前にフォロワーからのリクエストで書いた「あの夢をなぞって」もまとめてマガジン作ったので、またやる気が出たら書きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?