『豊かに生きる』という本

お正月の記事が、#絵でお知らせをいただきました。

読んでくださったみなさま、ありがとうございます。

お正月からのnoteを読んでいると、「生きる」というワードをよく見かけるような気がします。

コロナ感染が拡大する中で、生死について、否応なく考えるようになったのかも知れません。

お知らせをいただいた記事には、40代で他界した父について書きました。

やりたいことは、できたのだろうか・・・。

まだ、当時は学生で、衝撃が大きかった中、死が本人にとって近しい人と別れること以外に、本当に悲しいものかどうか、という死についての概念から考えていたことを思い出しました。

それは、辛いことでもあるけれど、そして、なかなか消化できないことでもあるけれど、時間をかけて理解する必要があることに思えました。

不思議なことですが、父は他界した年のお正月に、

「死んだらこれを遺影にしてほしい。」

と笑って、気に入った写真をグレーの額に入れました。

母は、

「お正月から縁起でもない!」

と怒り、父は笑って、その話をやめました。

ところが、それから1ヶ月後に、突然事故で他界してしまいました。

本棚の隙間に横にして、その写真はありました。

何かを、感じていたとしか思えませんでした。

そして、私も、実は虫の知らせのようなものを感じていたのです。

天国は、あるのかないのか・・・。

そして、ユング心理学を極めていくと、前世というものを考えずには説明できない、と言った、ある日本の著名な心理学者の言葉を思い出しました。

ブライアン・L・ワイス博士の本を読んで、ヒプノセラピーを受けたりと、興味深い体験もしてみました。

以前、塩梅かもめさんの「世界の美味しい月」という企画に参加させていただき、大変嬉しいことに『月の女神賞』をいただいた、「月とザンザレリ」で、

「感情は、持ったまま転生してしまう。」

とある方に言われたことを書きました。

生きることを選んだ以上、もし、何かを為す目的があるとして、それは、産んでくれた母に会うためだけかも知れないし、もしかしたら、持ち越してきたものを昇華するまで、貪欲に求め続けるものかも知れない。

世界の残虐な出来事を考えても、

「なぜ?」

という私の問いは、止まりません。

この世に偶然はなく、全てが必然だという言葉を聞くことがあると、目の前の出来事は、何を私に示そうとしているのか、と考えます。

時代の変わり目であることが言われていますが、まさか、自分の大事な人との突然の別れが来ることは予測できません。

直感として感じても、人の死だけは、それを「いや、そんなことはないはずだ。」と片付けたくなるのが人間です。

先延ばしにせずに、今、出来ることをしていかないと、明日何が起こるかわかりません。

言えばよかったこと、してあげればよかったこと、そういう後悔は少なくしたいと思います。

そして、「なぜ?」を知るために、出会う人も淘汰されていくのかも知れない、と思ったりもします。

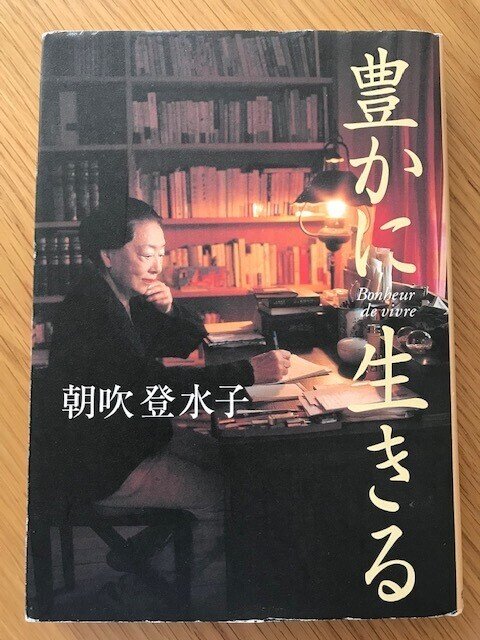

お正月には、朝吹登水子さんの『豊かに生きる』という本を読みました。

本の端がめくれてしまう程、何度も読んだな・・・という本です。

ボーヴォワールやサガンなどの翻訳者としても著名であり、生まれながらにして、私とは別世界に暮らされた方の『「日常生活の中に感動をもつ」生き方エッセイ』です。

書き出しは、このように始まります。

「豊かに生きるとは」

豊かに生きるとは、精神的な面で充実していて、心豊かであることが何よりも大切だと思う。

私は昔、世間が羨むような、物質的に恵まれていた時代もあったが、心は空っぽであった。それは、大変むなしく、寂しいものであった。

でも、その後、豊かに生きることを覚えた。

豊かに生きることを「覚えた」、と書店で読んで、購入したような気がします。

長い人生の中で、あわただしく消え去ってしまった「時」、それは「今」という時を大切にすることを痛感させてくれる。

「今」という瞬間は、もう過ぎ去っている。

しみじみとその「今」の豊かさを味わう。

過ぎ去ってしまった友人たちの、永遠に続くであろう書物の中に、私は再び喜びと時を求めよう。

何に感動して、何を学び始めて、それを続けて人に出会い、そこからどうやって豊かに生きることを「覚えた」のか、興味があったのでした。

「今」を大事に生きながらも、人生は進んでいくものだから、やろうと思うことを出来るだけ後回しにしないようにしたい、と思います。

コントロールできるのは、自分の行動だけのような気がするからです。

書くこと、描くことを続けていきたいと思います。