「映画研究」を諦めた負け犬~負け犬なりの決意と恩師の言葉~

「年間300本」

学生時代に観た映画の本数である。

物心ついたときから、『ハリー・ポッター』や『ロード・オブ・ザ・リング』のシリーズを観て育った。

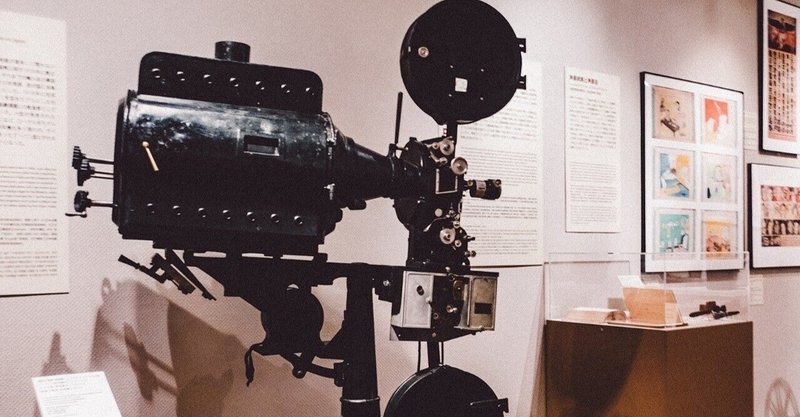

大学では本格的に映画史を学び、『戦艦ポチョムキン』(1925)や『黄金狂時代』(1925)といったサイレント映画もひたすら鑑賞。

いつの間にか周囲から、「“シネフィル゛= 映画マニア」と認定されていた。

かといって、「映画のプロになりたい」と思ったことはない。

基本的に引っ込み思案で、誰かと共同作業するのがしんどい性格。

だから、「映画会社に就職して、助監督や美術係になる」という選択肢は、もともとなかった。

しかし、映画に対する憧れは、やはり強かった。

そこで選んだ道が、「映画研究」。

大学を卒業後の2年間、アルバイトやら出版社でのインターンやらで資金を貯め、25歳で大学院へ進学。

晴れて映画研究者の卵となった。

しかし実際には、ひたすら論文を書き、空いた時間はアルバイトをするだけの日々。

そうだ。

映画を観る暇がないのだ。

文系の大学院生は基本的に、アルバイトや派遣で細々と生活しながら研究に励んでいる。

それでいて将来、研究職のポストが約束されているわけでもない。

はっきり言って、「世界一、報われない人々」である。

好きで選んだ道だから文句は言えないが、高い研究成果を求められる割には何の見返りもないのは理不尽だ。

そもそも映画を観る暇もないのに、映画の研究で成果を挙げるなんて不可能だろう。

映画を観る余裕もなく、さらに文系大学院生の悲惨な末路を想像し、私は「軽いノイローゼ」状態に陥っていた。

そして講義を欠席し、大学内で映画を無料視聴できるブースへ入り浸り始めたのだ。

精神を病んでもなお、「映画を観たい」という情熱が変わらなかったことには、我ながら驚いている。

そしてさまざまな映画を一心不乱に鑑賞しながら、ある考えに至った。

膨大な文献を収集し、机の前で頭を抱えていても、映画の楽しさは一向に味わえない。

やはり映画は、理屈抜きに作品そのものを楽しむものだ。

もちろん映画研究者や解説者には、何の知識もない一般人に、映画の醍醐味を伝える使命がある。

そのため彼らには、映画を論じるにあたって、ある程度の知識が必要だろう。

だが、私に映画研究の道は向いていなかった。

私はもっと、キャラクターに共感し、音楽に酔いしれ、衣裳や美術を楽しみたい。

絶望していたときにも、映画を通して、つかの間の安らぎを得たい。

そして鑑賞後、「明日も生きていこう」と思いながら、劇場や視聴ブースを去りたい。

知識ばかりで頭でっかちになっていては、映画で味わえる感動体験が薄れてしまうだろう。

所詮は「負け犬の遠吠え」だが、そう考えることで、ようやく大学院を去る決心がついた。

退学手続きが済むまでの間も、私は映画視聴ブースで古今東西のさまざまな映画をむさぼるように観た。

『大地のうた』(1955)、『ミツバチのささやき』(1973)、『パルプ・フィクション』(1994)、『うなぎ』(1997)……

さまざまな名作映画は、研究を諦めた私の乾ききった心を、ほんの少しだけ潤してくれた。

せっかく学費も貯めたのに、研究の道を断念した「負け犬」の自分。

しかし名作映画たちは、私の空っぽな心に、そっと寄り添ってくれた。

今、大学院を退学した私は、ライターとして細々と暮らしている。

そして、仕事で映画記事を執筆する度に思うのは、「やっぱり映画が好きだ」ということ。

退学前、恩師に言葉をかけてもらった。

「研究にこそ向いていなかったが、誰よりも映画が好きだった気持ちを、忘れないで欲しい。映画に対する愛を、言葉に出し続けて欲しい」

だから、私は書く。

これまでnoteは雑記のようなものだった。

これからもゆるいスタンスは変わらないが、恩師の願いをかなえるためにも、noteをもう少し映画色に染めていきたい。

大好きな映画について、仕事のときほど力を入れすぎず、発信していこうと思う。

映画に励まされた経験、映画に救われた経験を語り、あわよくば誰かの心に寄り添えたら幸いだ。

”「映画研究」の道を断念した負け犬゛であっても、映画への愛があれば生きていけるはず。

そう信じている。

いただいたサポートに感謝し、あたたかみのある文章を書けるよう精進します!