警備業界

■自己紹介

こんにちは!

業界地図オフ会を主催している、おしばと申します!

専門学校や企業研修で簿記を教えています。

今月の #業界地図オフ会 は11/29(日)15-17時ZOOM開催です!

— おしば┃業界地図オフ会 (@lumanabu) November 2, 2020

テーマは「生活・公共サービス」

教育、介護、ブライダルなどの業界について調べたことを共有し合うオンライン勉強会です📖✍︎

プレゼン希望の方は4人まで募集致しますが、視聴のみも可能です。

お気軽にご連絡ください(*^^*) https://t.co/BLdLw7RHrd pic.twitter.com/cq9rZq3lk3

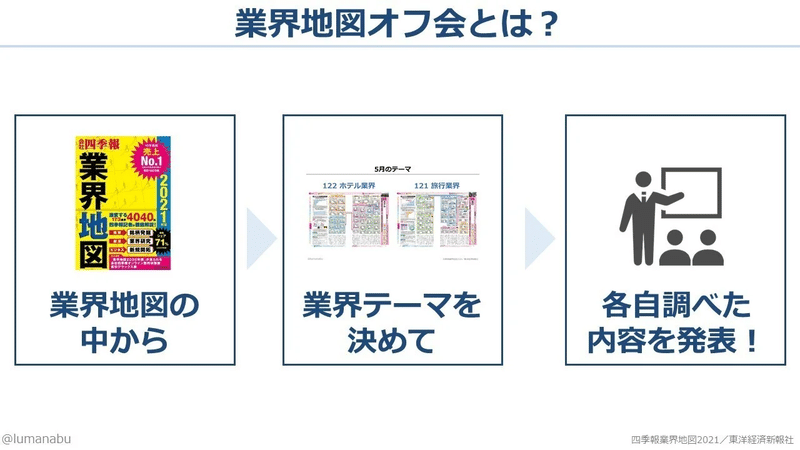

■業界地図オフ会とは?

「大好きな業界地図をみんなで読めば深堀できて楽しめるのでは!?」と、今年の1月から毎月開催している勉強会です!

東洋経済さんの業界地図2021から気になる業界や企業をピック!

各自15分~20分でプレゼン発表し合い、参加者の感想や見解が飛び交う会です^^

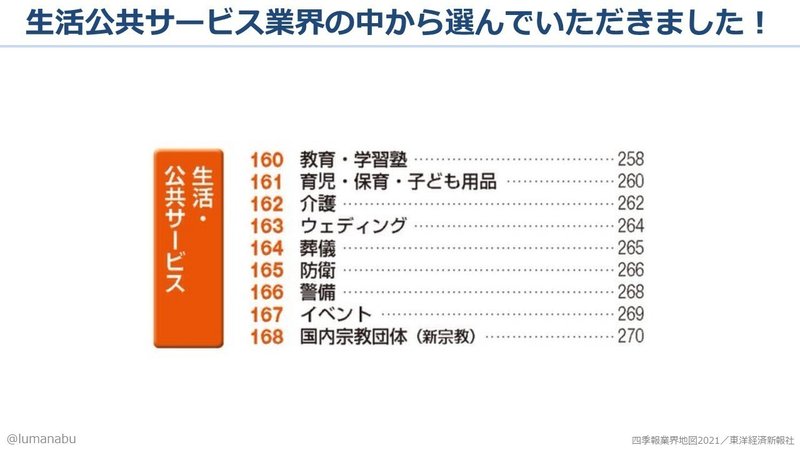

■11月のテーマ

生活・公共サービスの中から1つ業界を各自選んで、業界の特徴や業界に所属する企業を調べてシェアする回でした^^

■今回のプレゼンター

大和田さん:ウェディング業界

業界の概況と、プリンスホテル&西武グループの情報を共有していただきました。婚姻数と挙式単価の相関がとても興味深かったです。。。そして私の大好きなホテル業のお話でもあったので、プリンスホテルと西武グループの財務連携についても勉強になりました!

がぱけんさん:介護業界

チャームケア社、聞けば聞くほど気になる会社!!!大豪邸のような老人ホームを運営している企業ですが、好立地・高単価で不動産ビジネス感も漂う会社。。。有報を読んでみよう!!!

■おしばプレゼン「警備業界」

事業所だけでなく家庭でも当たり前となったセキュリティー。

警備業界は大きな市場に成長し、今や業界規模は3兆5,534億円にものぼります。

そんな警備業界を調べてみましたので、シェアします。

まずは、なぜ警備業界に興味を持ったのか?

まぁ、11月といえば警備の日ですからね(初めて知った

もちろん、そんな理由ではなく、、、

セコムの創業者が大学OBということもあり、経営組織戦略ゼミで初めて財務分析した業界が「警備業界」だったのです。

もう10年以上前のことですし、記憶にもあまり残っていないので改めて調べなおしてみようと思い警備業界を選択!

警備業という仕事は「安全を守ること」という漠然とした表現をするけど具体的にどんな業務をしているのか?

警備といえば、「ザ・ガードマン」の宇津井健さんが連想されますが、いつ警備業が始まり世に浸透したのか…?

予防・対応業務を提供してお金をもらうというビジネスならば、人口減少で契約数は減るのか…?

どれだけシステム化しても、結局人の目が必要だから、人材確保はできているのか?

などこれらの疑問を紐解くために調べてみました^^

■警備業の概要

次に、業界の概要です。

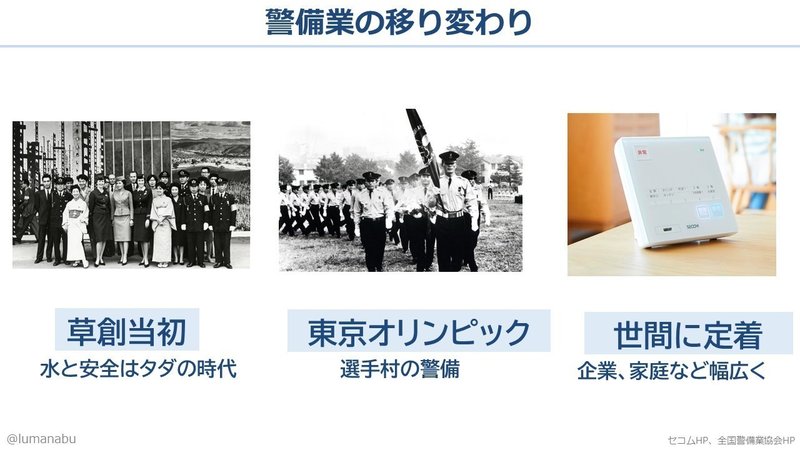

警備業の起源は19世紀半ばのアメリカ。

リンカーンの暗殺を阻止したことで知られる「ピンカートン探偵社」が最古の警備会社といわれています。

海外に存在する「警備業」に興味を持ったセコム(当時の社名は日本警備保障)が1962年、日本で初めての警備会社を設立しました。

当時は水と安全はタダと言われた時代で、「警備員」ではなく「用心棒」と呼ばれ、用心棒=反社会的なイメージが根強かったそうです。

転機となったのは1964年の東京オリンピック。

セコムが選手村の警備を請け負ったことで、世の中に「警備」の存在が大きく知れ渡り、いまでは企業だけでなく一般家庭でも導入するなど広く世に浸透していきました。

ちなみに、ザ・ガードマンは1965年から放送開始し人気を集めましたから、オリンピックをきっかけに警備業に追い風が吹き始めたように思えました。

しかし急成長によって人材が膨らむ一方で、社員の質を管理するには限界があり、セコム社員の不祥事などもあり不安が広がっていきます…。

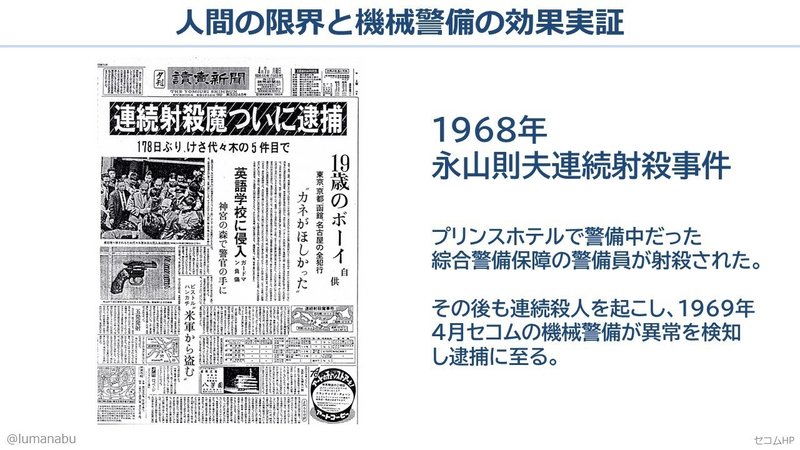

そんな中、改めて「警備」という名が知れ渡った出来事が、連続殺人事件です。

被害者や遺族の方を想うと今も胸が締め付けられる思いですが…

1968年、綜合警備保障の警備員や、守衛、タクシー運転手が相次いで射殺される事件が発生しました。

逃走を続ける犯人逮捕に大きく貢献したのが、セコムの機械警備(危険を感知し、管制官に知らせてくれるシステム)。

この機械警備が異常を検知したことで、犯人確保につながったのです。

この事件によってセコムが注力するも契約件数に伸び悩んでいた機械警備の契約が一気に拡大していきました。

(情報通信が整備されていない時代に機械警備がすでに存在していたんですね。)

1968年には、日本信託銀行の現金輸送車が盗まれるという3億円事件も発生し、現金輸送業務の必要性も認識されることになりました。

以後、警備業に対する疑念の声も上がりつつも、安心して暮らせる社会に欠かせない業務として確立していったのが「警備業」です。

ここまでの歴史を見ると簡単に新規参入できる業界ではなさそうですね…。

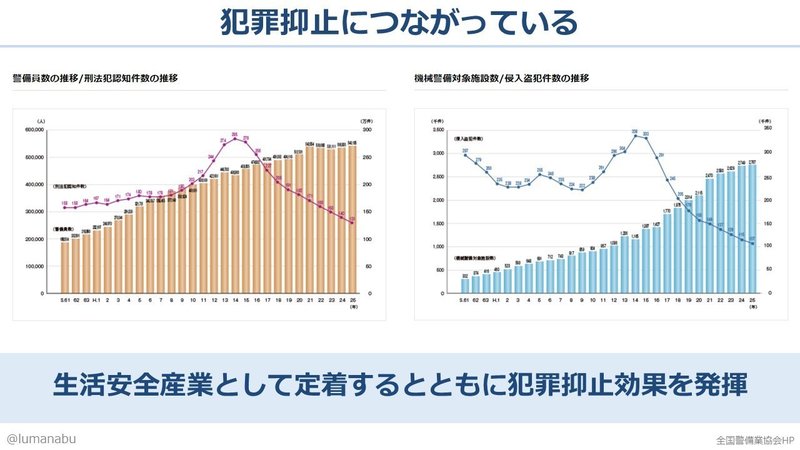

警備が浸透することで、機械警備による侵入盗犯件数も減少しています。

窃盗よりもインターネット上に主戦場が移っていることもあるかと思いますが、これも警備の犯罪抑止効果なのかもしれません。

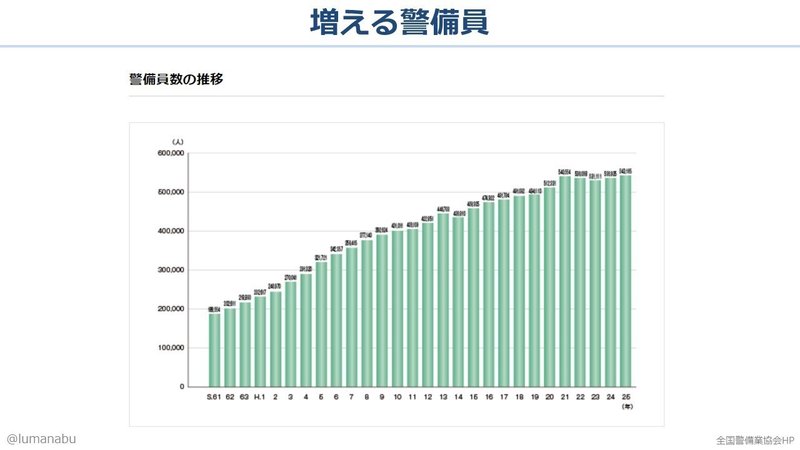

そして、警備員の推移です。

激務の割りに低賃金のイメージが強いので、警備員数は減っているのかと思いきや増えていることに驚きました。

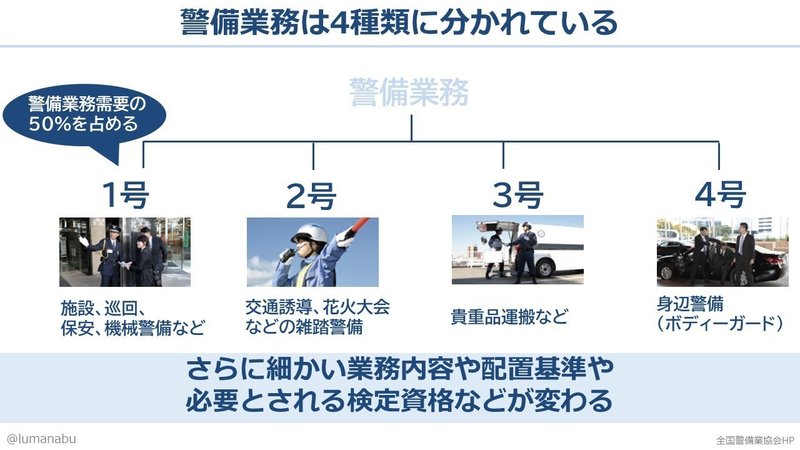

この理由を考える前に「警備業務」の内容を確認しておきます。

業務の内容によって1~4号の4種類に分かれており、施設・巡回警備、機械警備などが該当する「1号」が半数以上を占めます。

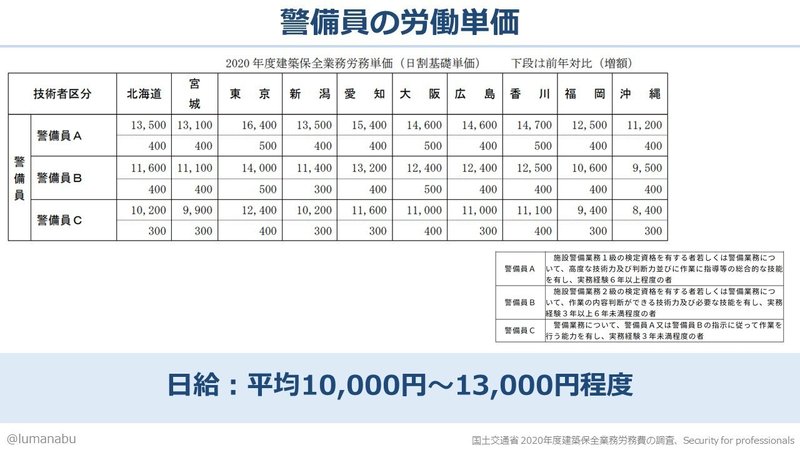

1~4号の中でも、取得しなければならない資格や、経験年数などの条件によって労働単価(報酬)が変わります。

こう見ると、昔は警備=巡回警備員を連想しましたが、今ではイベントの警備やコンビニなどのATM管理をする姿が印象的ですね。

業務内容の拡大とともに、警備業界全体の市場規模も成長を続ける一方でどうしても人の力が必要になる業務なので積極的に採用を続けているのでしょう。

(前に窃盗の数が減っているならば安心=危険が少なくなってる=警備の仕事やってみてもいいかなと思う、なんて会話をカフェで聞いたことがあるのですが…)

業務拡大で警備員が増加するも、警備需要に対して人手は不足しているそうです。

■警備業を牽引する「セコム」と「アルソック」

では、そんな警備業界を牽引するトップ2社を見てみましょう。

CM効果も大きく、キャッチフレーズまで脳内再生されますよね。

巨人ファンの私としてはセコムのCMや東京ドームの看板で何万回見聞きしたか分からない「セコムしてますか?」の広告ですが、綜合警備保障のアルソックの方が犯罪抑止になりそうなほど警備員の強さを連想させるCMです。

CMはもちろん、前述した歴史を紐解いても分かるように警備業ではこの2社が圧倒的な存在感です。

2015年に現金輸送業務を強みとするアサヒセキュリティを完全子会社したことで、セコムの大きさは圧倒的であることが分かります。

同時に、2位の綜合警備保障も3位のセントラル警備保障を大きく突き放すほどの規模です。

警備業は参入障壁が高い業界である中でこの2社が切磋琢磨しながら築き上げてきた業界ですが、今もなお成長し続けているのはすごいですね。

そんな2社の基本情報です。

やはり、セコム強いですね。

警備業のパイオニア、セコム(日本警備保障)設立から、3年後に綜合警備保障が誕生しました。

セコムは「日本警備保障㈱」という社名から、1983年に「セコム㈱」へ社名変更することで社会システム産業としての警備会社へと成長しました。

では、日本初の警備会社が如何にして誕生したのか?

創業者の飯田亮氏は、酒問屋を営む新しいもの好きな父の影響もあってなのでしょうか、欧州帰りの友人から「欧州には警備を業務とする会社がある」と聞くと30分で創業を決めたといいます。

友人の戸田氏と独立を考えていたところに舞い込んだ話でしたが、

「独立するための5か条」

①努力すれば大きくなる

②誰もやっていない仕事

③人から後ろ指をさされない仕事

④大義名分の立つ仕事

⑤前金の取れる仕事

すべてを満たしていたことと、「いずれ安全がお金で買える時代がくる」と確信した飯田氏は、戸田氏とともに日本初の民間警備会社を設立しました。

一方アルソックで知られる綜合警備保障。

セコムの飯田亮氏と正反対といってもいいでしょう。

綜合警備保障の創業者村井順氏は元内務官僚で、内閣調査室の初代室長。

1064年の東京オリンピック組織員会の事務次長をも務めた方です。

当時の内閣総理大臣吉田茂の後押しもあり誕生した綜合警備保障。

村井順氏の息子で、現会長の村井温氏も警察出身であり、警察や銀行などと関係が強く、その強みを活かしながらセコムとともに警備業界を成長させてきました。

綜合警備保障を設立した当時、セコムがスウェーデンの警備会社から出資を受けていたのに対し、村井順氏の性格と元官僚であることを武器にオールジャパンで設立した日本初の民間警備会社とも言えます。

銀行との関係性が強いからか、今も現金輸送業務が多い綜合警備保障です。

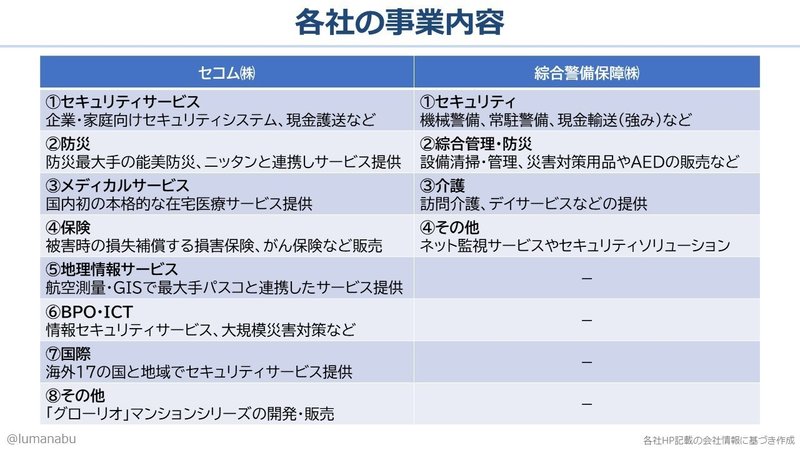

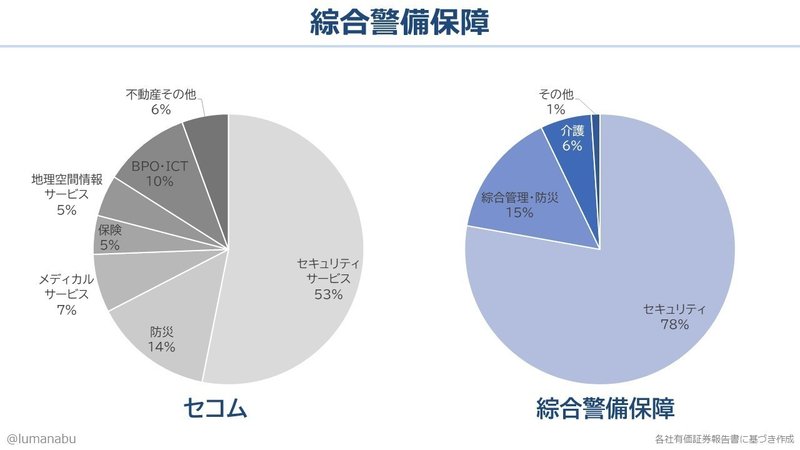

さて、正反対の創業者によって誕生した2社ですが、現在の事業内容を見てみましょう。

セコムは多角的に事業展開をしていますね。

セキュリティ業務の経験と信頼を活かした「防災」「介護」は2社で重複する事業になります。

注力ポイントを挙げるなら…

セコムは日本のみならず、信頼と実績に基づき海外にも積極展開をしています。

1978年の台湾進出を皮切りに、17の国と地域に進出しています。

セキュリティ機器を販売するだけの「売却方式」ではなく、セキュリティサービスを提供するために必要なサービスをすべて自社で完結する「セコム方式」にこだわることで、信頼を高めつつ安定的な収益源を持っています。

綜合警備保障も海外展開を行っていますが6ヵ国と、セコムほど展開できていません。

ただ、CMでも「1234アルソック!ホームセキュリティのアルソック!」と印象深いようにホームセキュリティサービスに注力しています。

ストーカー被害に悩む女性向けのプランや、ご高齢の世帯のサポート、「まもるっく」というGPS機能が付いたアプリで子供を守るサービスなど豊富な種類をセコムより充実しているように感じます。

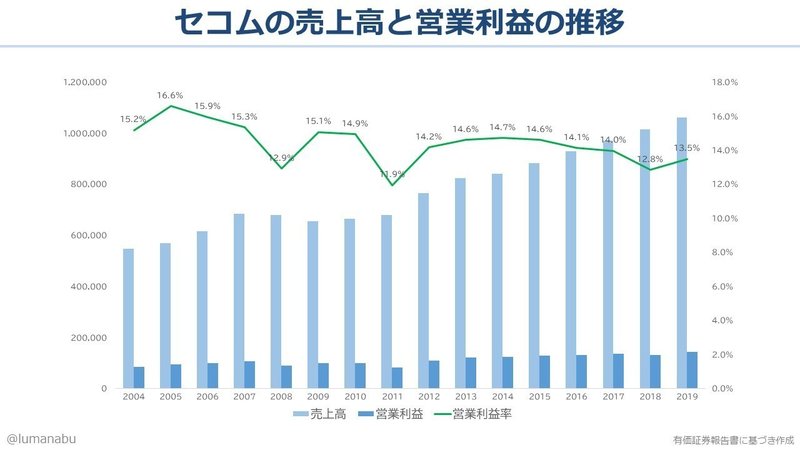

各社比較の最後に簡単に各社の売上・営業利益の推移と、セグメント別の売上高を見てみましょう。

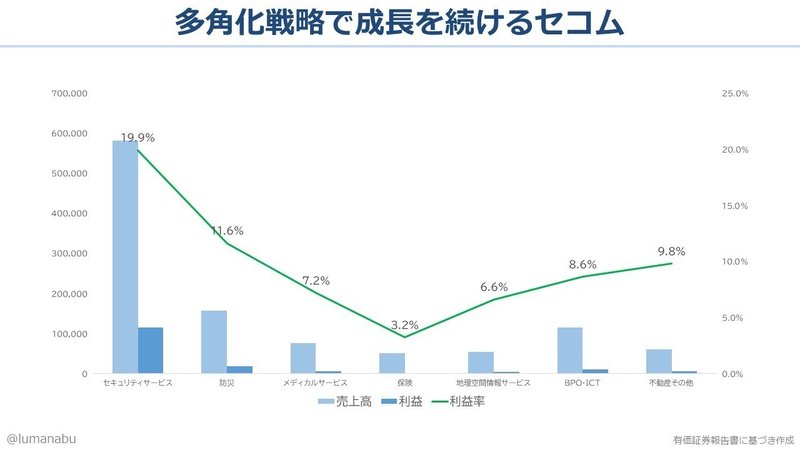

【セコム】

不動産事業を行っていることもあり、リーマンショックなどの景気変動で下がった時期もありますが、売上拡大し成長の一途をたどっています。

利益率が低下しているのは従業員数が増えていることが要因でしょうか。

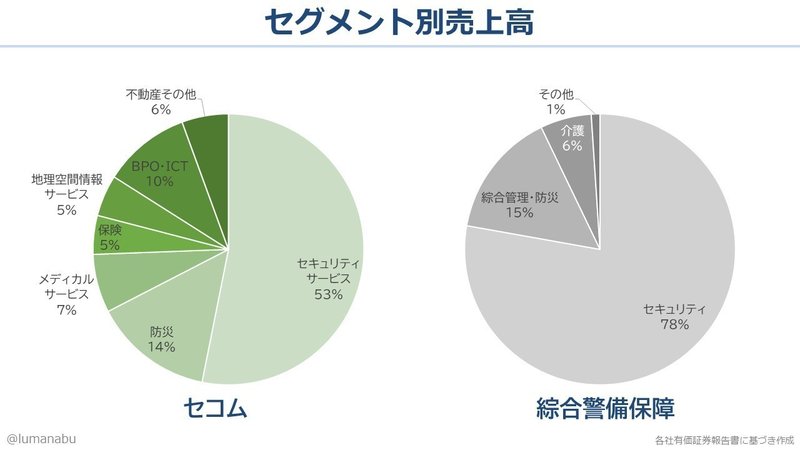

セグメント別の内訳を見てみましょう。

多角的に事業展開をし、それぞれの事業が利益を出しています。

特に機械警備を強みとするセコムは、常駐警備などと比べて人員を抑えて稼働させることができるので、セキュリティの利益率が高いのかもしれません。

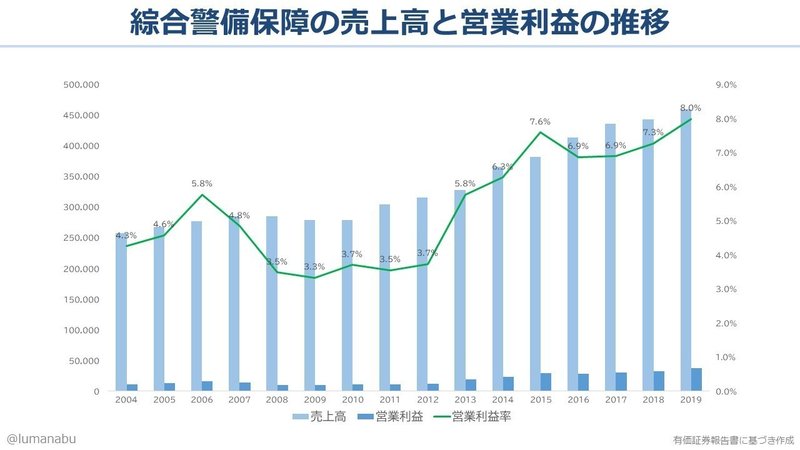

【綜合警備保障】

綜合警備保障もセコム同様、着実に成長していますね。しかも利益率も年々成長しています。

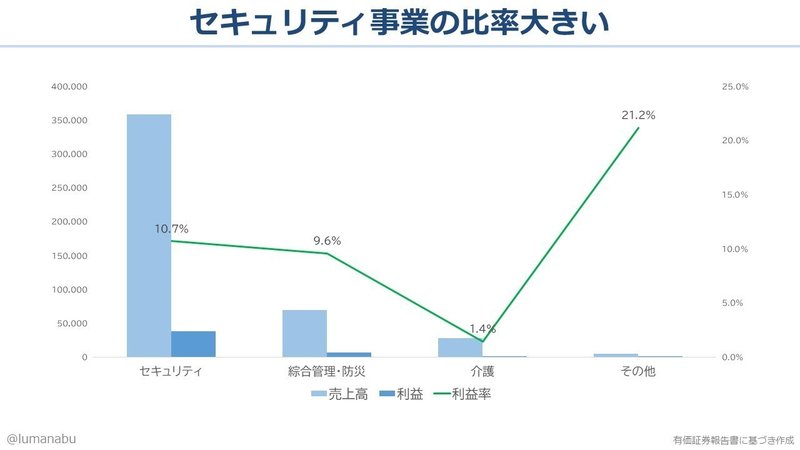

セコムと比較するとセキュリティの割合が非常に高くホームセキュリティや現金輸送業務を強みにしていることが分かります。

常駐警備や現金輸送業務が多いことで警備員にかかる原価負担が大きいのかセコムに比べて原価率は低くなっています。

その代わりにその他事業の利益率が非常に高いです。

子供をまもるためのセキュリティサービスアプリなどが好調で利益率が高いのでしょうか。

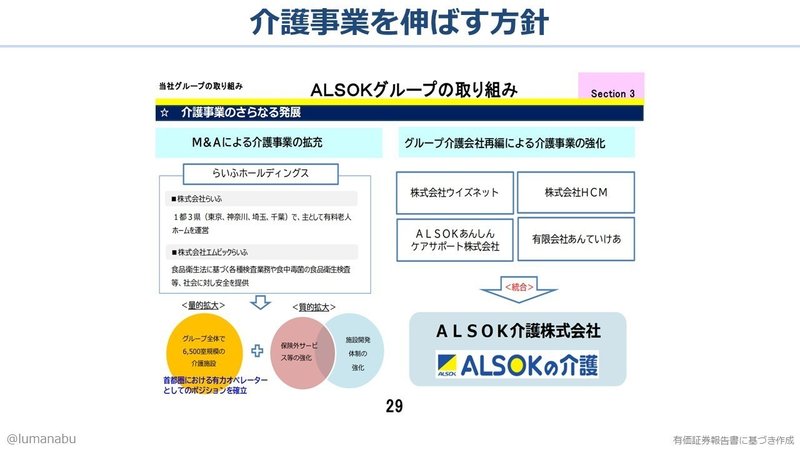

今までセコムも綜合警備保障もM&Aで事業領域を拡大してきましたが、綜合警備保障は今後介護事業を成長させたいようです。

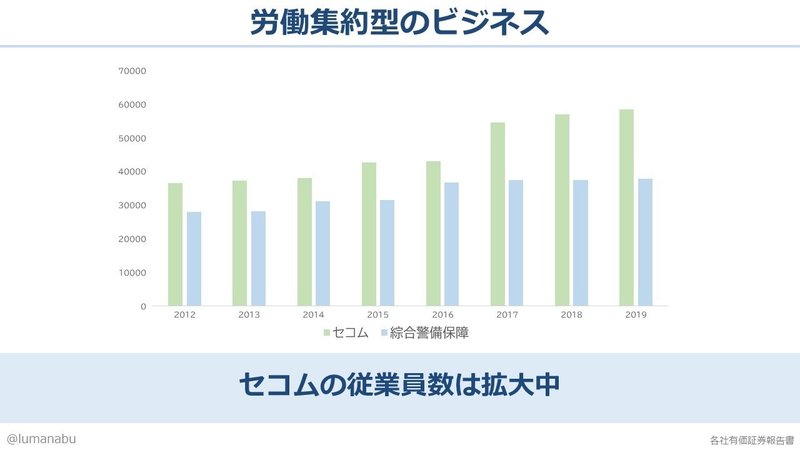

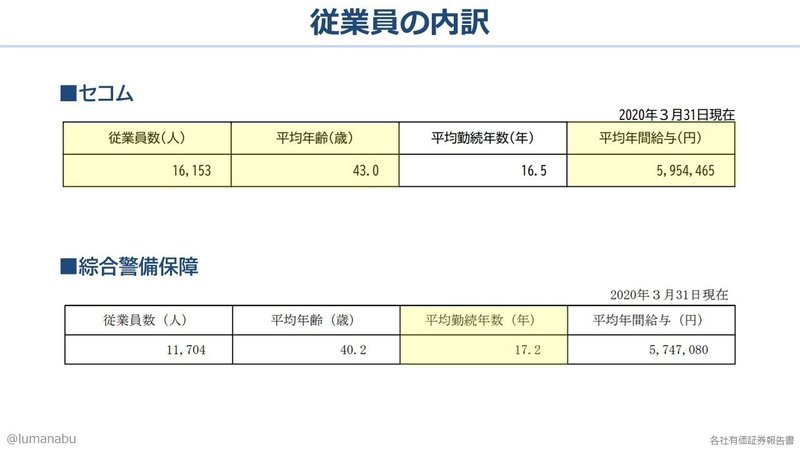

コスト面で考えるとやはり労働集約型のビジネスモデルなので、従業員数の推移が気になります。

セコムの方が海外展開を拡大する中で従業員数を増やし、綜合警備保障は従業員数を抑えているのが人材確保に苦戦しているのか分かりませんが横ばいです。

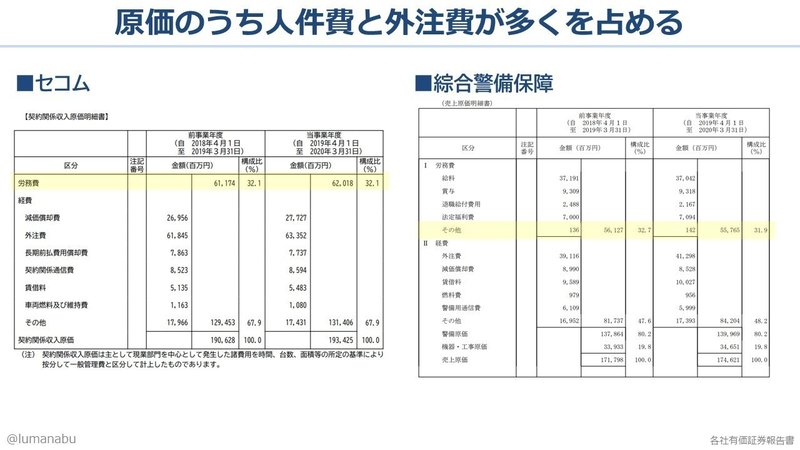

原価の内訳をみると両社とも「人件費」と「外注費」が多くを占めています。

警備員の労働単価は日給平均10,000円~13,000円とあまり高くないものの、地域によっては改善傾向にあります。

セコムの方が年間給与も高いので、より負担は多そうです。

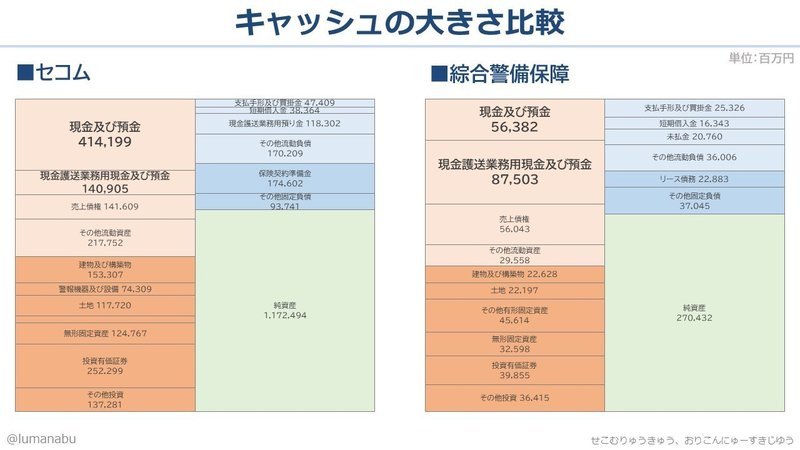

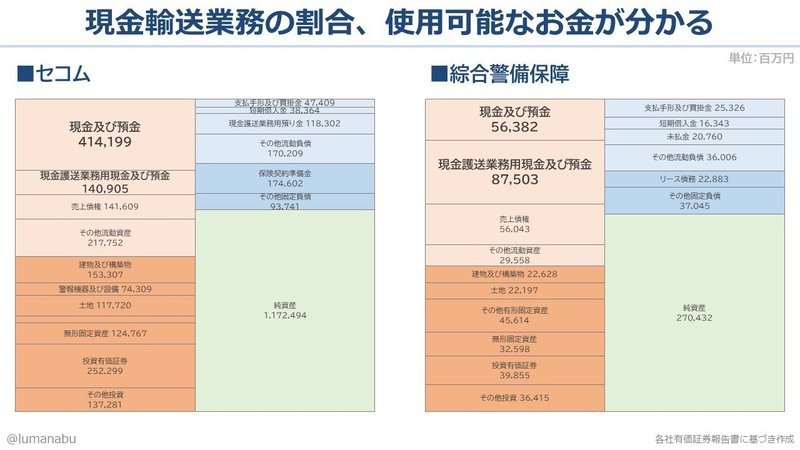

両者とも売上・営業利益ともに順調に推移してはいますが、念のためキャッシュの余裕も見ておきます。

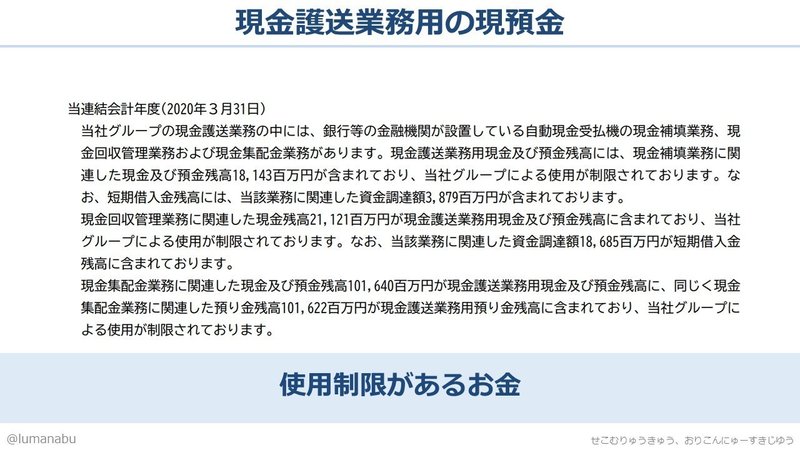

現金預金はセコムの方が大きいですが、「現金護送業務用現金及び預金」とは何でしょうか?

ATMなどの現金集配金業務や、現金補填業務のため使用制限されているお金のようです。

銀行との関連性が強く、現金輸送業務が多い綜合警備保障の方が多くなっていることが分かります。

以上、簡単ではありますが、2社の比較でした。

■今後の展望

最後に今後の展望です。

まずは東京オリンピックですよね。

前回の東京オリンピックを機に拡大した警備業界にとって、また違った意味での場になると思います。

コロナという見えない敵が存在する中で、選手・関係者の方々も、警備に当たられる方々も皆さまが安全に健康にやり遂げることを願いつつ、セコムと綜合警備保障が再び交錯する機会です。

ただ業務を遂行するだけでなく、海外展開に注力するセコムと、セコムを追う綜合警備保障が世界にアピールする場でもありますので、警備業界にどんな動きをもたらすのか気になるところです。

また、最大の懸念点が人員不足問題です。

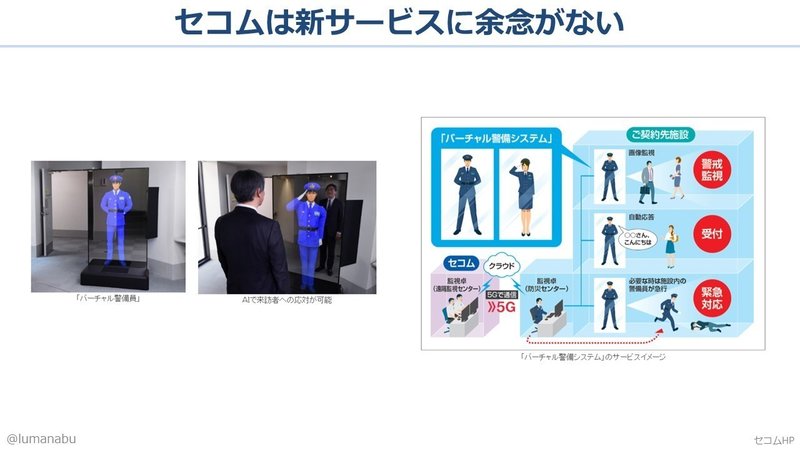

セコムは新規サービス開発に余念がなく、人員不足を少しでも改善できるようなサービスを次々と生み出しています。

おもしろいサービスの数々ですね^^

そして、少子化による人口減少が問題となっている中で、日本国内のみで展開するには成長に限界があります。

日本の警備会社という高いブランド力を活かして海外展開を図るセコムのように、今後はより大きく成長するための海外展開は必要不可欠です。

もちろん海外展開をするということは世界情勢や為替変動リスクなどの問題を抱えることになりますが、財務基盤を安定しながらも新規事業と世界展開を広げるセコムに期待しています。

最後に、警備業は社会インフラとして確立しています。

犯罪などを事前に防いで、有事に駆け付けるという警備業務を地道に行ってきたことで、人々にとって不可欠な存在になり地域に根付いてきました。

どんな人が、どんな場所に住んでいるのか、そして暮らしぶりなどの膨大な情報を抱える警備会社は、この情報を活かしてより人々の暮らしに役立つ新サービスを開発することができます。

業界最大手の強みを活かして、警備から介護、不動産、地理情報サービスの提供など多角化展開をするセコム。

そして、ホームセキュリティに注力することで介護との相乗効果を図りたい綜合警備保障。

業界を牽引する2社がどのようにさらなる成長を遂げていくのか楽しみです!

以上、警備業界まとめでした!

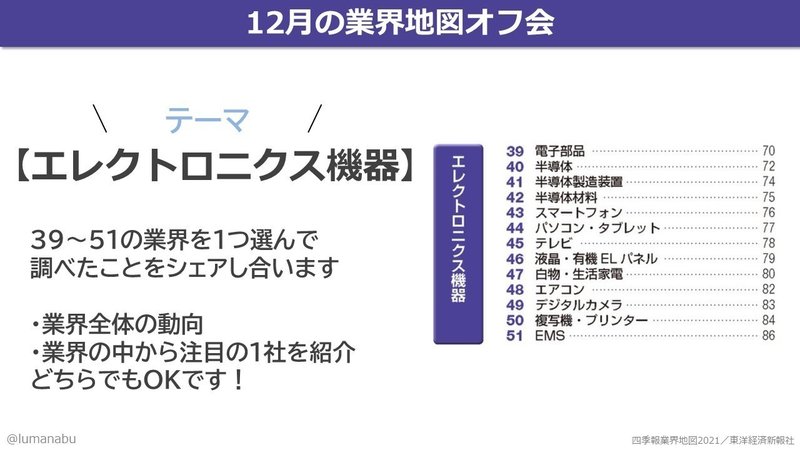

■12月の業界地図オフ会

テーマは「エレクトロニクス機器」業界!

12/27(日)15-17時にZOOMにて開催予定です!

■参考文献

・会社四季報業界地図2021年版/東洋経済新報社

・セコム/長田貴仁、宮本惇夫、久野康成著

・民警/猪瀬 直樹著

・警備ビジネスで読み解く日本/田中智仁著

・セコムIR資料

・綜合警備保障IR資料

・全国警備業協会

・セコム琉球

・ORICONニュース記事(アルソック写真)

・国土交通省:2020年労働単価

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?