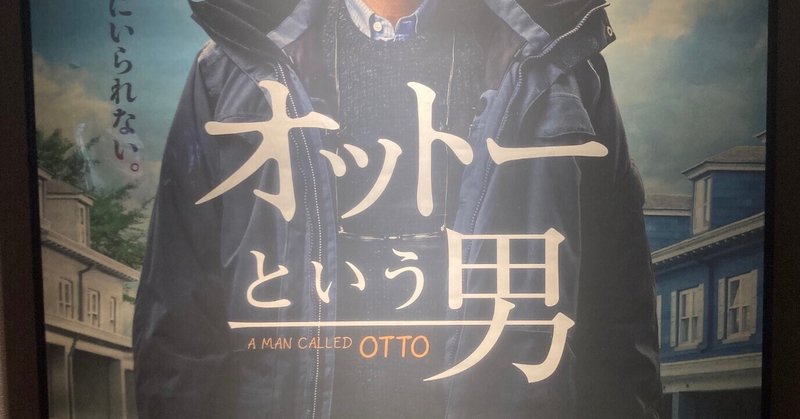

“オットーという男”を観て

本作のトム・ハンクスは、誰しもが往年のフォレスト・ガンプを彷彿するのではないか

約30年前の若々しさはなく、高齢期を迎えた本人自身が投影されたような役作りだ

妻に先立たれ、生きる糧を失いかけた時、ふとした繋がりから終末に向けた再出発を行う

主人公オットーは両親を亡くし、心臓肥大の持病を持ち、若い頃から生き甲斐を失っていた

駅の反対ホームで見たソーニャが落とした本を拾うことから新たな道が切り開ける

出会いは偶然だが、本を拾い、逆行きの列車に乗り届けたその行動が人生の転換点であった

車掌の車内検閲で超過分の支払いに不足したお金をソーニャが出す

オットーは借りたお金を返しにいき、まごつくが、ソーニャから食事に誘う

オットーはお金無さに前菜しか食べられないが、ソーニャはそこに惹かれる

大学卒業できた嬉しさに求婚を口ずさむが、ここでもソーニャが支える

何かパズルのピースが嵌まるかのような、出会いだったのだろうか

オットーからすれば、ソーニャとの出会いが暗闇から抜け出すきっかけとなった

また、ソーニャからすれば、オットーの素朴で誠実な性格に惹かれたのだろう

マイホームを買い、子供を身籠って順風満帆だった生活が交通事故を機に一変する

ソーニャは子供を失い、半身麻痺にそして癌で亡くなり、オットーの人生は暗闇に戻る

オットーは、自身の人生に陽を照らしたソーニャとの思い出に生きるようになる

そんな時、向かいに越してきたメキシコ人マリソルとの出会いが、新たなきっかけをつくる

オットーは几帳面な一面と工学系の知識や技能に長けているアンバランスな人物であった

異常なほど駐禁やゴミ捨てを徹底している側面からは負のイメージしか伝わらない

車の運転や暖房機器、自転車の修理など工学技術に精通しているが本人は鼻にかけてない

この鼻にかけないところが、オットーという人物の本質的なところなのだろう

亡くなったソーニャやメキシコ人のマリソルは、感覚的にオットーの本質を見抜いた

このことによって、オットーの正のイメージが負のイメージを塗り替えていく

この映画を通して“人にはそれぞれ与えられた役割がある”という言葉が浮かんだ

オットーには我が身を顧みるような素振りはなかったが周りの人を通して理解していた

そのことで、猫と同居し、性同一性障害者や近隣の住人との関わりが好転していった

何か暗闇にもがいて生活している人々への励ましにも感じた

暗闇から抜け出すために必要なものは何か

ウーピー・ゴールドバーグの言葉にある

“私たちがここにいるのには理由があります

松明を掲げて、暗闇の中にいる人々を導く役割があると信じています”

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?