【研究】3BPのSB vs BTNとBB vs BTN。Cbet戦略はどう違うんじゃ?①〜レンジの比較〜

先日Twitterを徘徊していたら以下のようなやり取りを見かけました。

Twitterでも言及されている通りSBの3betレンジ(リニア寄り)とBBの3ベットレンジ(ポラー寄り)は大きく異なっています。それゆえ多くのフロップにおいてSBの方が高いEQを有しており、結果としてSBvs BTN3BPの方がCbetを打つ頻度が高くなる。

と言う事ぐらいまではざっくり把握していましたが。

「地獄」とまで言われてしまうと、ざっくり把握しているくらいではさすがにまずいのでは?と思い、深掘りしてみることにしました。

有料記事として投稿してありますが、有料部分には何も書かれていません。

本文は全て無料で読むことが出来ます。

プリフロップレンジの比較

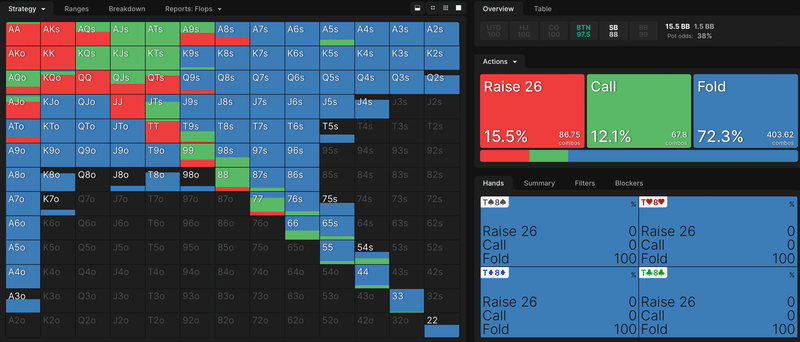

こちらがGTO WizardのNL50simple(他のソリューションはSBccやBTNの4betAIがあるためこちらを採用しました)におけるvsBTNのSBレンジ(上)とSB3bet対するBTNレンジ(下)になります。

一方こちらがBBのvsBTNレンジ(上)とBB3betに対するBTNのレンジ(下)になります。

一目瞭然ですね……ではさすがに不親切なので分解していきましょう。

3bettor側のハンドチョイスの違い

冒頭に述べた通りSBの3betレンジはリニア(強いハンドから順番に)であることに対してBB側はポラライズ(両極端)になります。ミドルのスーコネやブロードウェイ+ローカードのスーテッドのあたりの3bet頻度がより多くなります。

理由としては、SBはBTNオープンに対して基本的にcold-callでディフェンスしない為、callレンジとraiseレンジのバランスをとる必要が無いです。

それに対しBBはプリフロップのアクションを自分で閉じることが出来る+既に支払っているブラインドがある為良い値段でフロップを見に行くことが出来る為、多くのハンドをcallでディフェンスします。

SBのように強いハンドだけで3betを行い、3bet出来ないけどoddscallは出来る。というハンドだけでcallをする、というレンジ構成にすると、レンジがcapされすぎてしまい。それが相手にバレるとポストフロップで非常に不自由になってしまうので、3bet出来るほど強いハンドの一部をcallでディフェンスし、強くなりすぎた3betレンジに弱いハンドをいくつか取り組みレンジを構成します。(ボードカバレッジの為でもある)

polar(merged)3betレンジについてはAmuさんのnoteが非常に分かりやすく纏めているのでプリフロップがちょっと微妙な方は必読かと。

vs3betのBTNのディフェンス戦略の違い

BTN側のディフェンス戦略については

vsSB3bet(12bb) 4bet(26bb) 15.5% call 12.1% fold 72.3%

vsBB3bet(13bb) 4bet(27bb) 13.9% call 18.2% fold 67.9%

となっており、大きいベット額にはfoldが増える。と言うポーカーの原則に当てはまらない結果になっています。

callでディフェンスする事が多くなることに関しては、ポラーなベットにはraiseではなくcallで対応することが多い。とざっくり覚えておけばいいと思います。

BB3betに対して、AxsやKxsのディフェンスの閾値が一回り以上広くなりSB3betに対してはブラフ4betする頻度も高かったQJs,QTsがcallして十分戦える強さになっており、代わりにK9s,Q9sと一つ下のランクのスーテッドハンドをブラフ4betに回しています。

また、AQo,KQoと言ったオフスートのブロードウェイカード2枚のハンドもcall頻度が上がり、広がったcallレンジを補強するためにTTや99の4bet頻度も著しく低下してcallに回っています。

フロップ集合分析から読み解くレンジの比較

上に二つ並んでいるのは全フロップにおけるレンジ間の比較になります。

事前に予測していた通り

①SBの方がEQ,EV,EQR全てにおいてBBよりも有利である

②SBの方がチェック頻度が低い

ことが見て取れます。(EVの和が一致しないのは3betのサイズが違うためです)

また、33%サイズのCbetの頻度が大きく減っているのに対し66%サイズのCbetの頻度はあまり変わらないこともわかります。

チェック頻度が増えた代わりに安いサイズのCbetの頻度が減った。

と言い換えてもいいかもしれません。

全体像の抽象度が上がってきたところで、次回はフロップのテクスチャーの変化と3bettor側の戦略の変化の相関関係を見ていきましょう。

了

記事は以上になります。

以下の有料部分には何も書かれていません。

記事を読んで応援してやろうか。

と言う気持ちになった方がもしいらっしゃいましたら投げ銭。ギフトを頂けますと執筆の励みになります!

ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?