【エッセイ】坂の上の奈良

奈良の、なら、という名前は、「ならす」「平である」というところから来ているそうです。

「平城京」も「ならのみやこ」であって、「平」という字に「なら」という読みが当てられているくらいです。

しかし実際そこに住んでいると、「奈良ってほんとに平らな町か?」と思うことが、しばしばあります。

確かに、長崎とか尾道(行ったことありませんが)みたいな、いわゆる「坂の町」とは違うでしょう。

近畿圏で言っても、山と海に挟まれた神戸という所は、ちょっとばかり北へ歩いただけで、どこでもきつい坂道に行き当たります。

そういうわかりやすい「坂の町」とは、やはり違います。

しかし、私は申し上げたい。実は奈良こそ、目には見えにくい「サイレント坂の町」であると。

まあ、順を追って説明しましょう。

奈良市の中心地には、主要駅が二つあります。

一つはJR奈良駅、もう一つは私鉄の近鉄奈良駅です。

その二つは、徒歩だと十五分ばかり離れています。まあ、近すぎるということもなければ、遠すぎることもない。絶妙な距離感だと言えるかもしれません。

その間は、三条通り、小西通りといった、シャレた繁華街によって結ばれています。

その道行きが、もう坂道です。

決して、目に見えるほど激しい勾配ではない。ぱっと見には、元気にどんどん進んでいけそうな気がします。それで意気揚々と歩いていくと、途中からだんだん息が切れ、足が疲れてきます。

「あれ、あれ?」

てなもんです。

「どうも、普段の運動不足が祟ったかな?」

と、おのれを顧みることになるかもしれません。ところが、必ずしもそうではない。

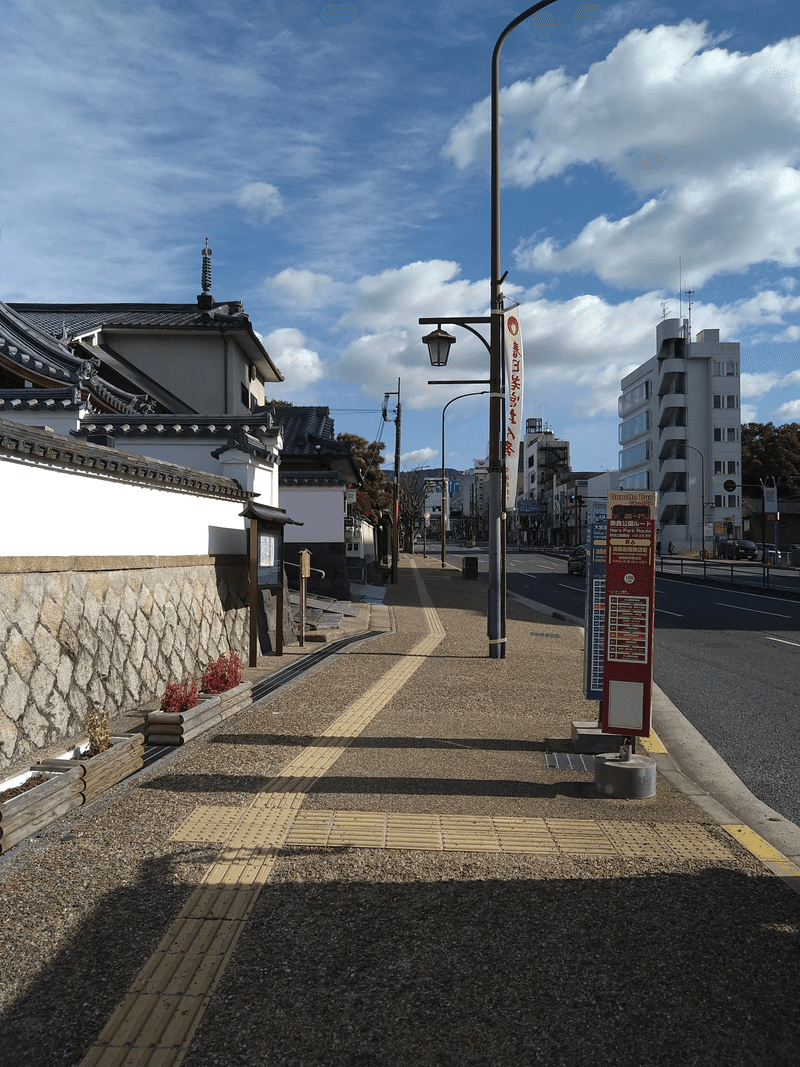

そのことは、表向きの「ならまち大通り」を避けて裏手に回り、「大宮通り」から奈良公園へまっすぐ向かう道の方へ出てみれば、よりはっきりしてきます。

油阪、というそのものずばりの坂道が、そこにはそびえています。

こちらはもう遠慮仮借もなく、ずるむけの坂です。下から見上げると、こんもりとアスファルト道路が盛り上がり、足を励まさなければ、とても登りきれるもんじゃない。そんな気さえしてきます。

要するに、JR奈良駅と近鉄奈良駅の間には、それだけの高低差がある、というわけです。

繁華街の賑わいによって粉飾されていないぶん、油阪の方面ではその事実が、あからまさに投げ出されている、というわけです。

今では外国人をはじめとする、数えきれないほどの観光客を集める市の中心部からして、そんな有様なのです。

と、ここでいきなり話が逸れて恐縮ですが、いわゆる「なんと見事な平城京」と、現在の奈良市の真ん中は、全然イコールではありません。

それはちょうど、「鳴くようぐいす平安京」が、現在の京都市とは全く違う形の町であるのと、同じようなことかもしれません。

実は平城京の中心は、奈良から二つも手前の駅前にあります。

近鉄大和西大寺駅から歩いてすぐの、広大な草原「平城宮跡」がそれです。

ちょっと昔までは、本当に何もない、真正の野っぱらでしたが、ここ十数年くらいでずいぶんと整備されて、朱雀門やら大極殿やら再建され、果ては鑑真和上の乗ってきた遣唐使船などというものまで設置されて、公園としての体裁がととのい、休日のたびに様々な催し物で賑わっております。

さらに余談を重ねると、この平城宮跡を斜めに貫いて、近鉄奈良線のレールが走っております。

朱塗り柱の天平風の建物と、秋には白金に茂る芒ばたけを前に、私鉄の列車がのんびりと駆け抜けていく眺めは、一見ミスマッチなようでいて、こちらが慣れると、何とも言えない情趣を醸し出してくれます。

ところが最近まで、この過去と現在が図らずも交錯する、独特の情緒をにくみ、私鉄線路の移設、ということが取り沙汰されていました。

平城宮跡をぐるっと南に迂回して、はるかに長い線路を敷設し、駅も二つ三つばかり増やそう、という計画です。

そうは言っても、この線路の音が聞こえてこない野っぱらというのは、ずいぶん殺風景なものになるだろう、という気がしてなりません。元々からして、ただ広いばっかしで、恐ろしく殺風景な土地なのですから、無理もありません。

幸い、主に財政的な理由から、私鉄の線路移設計画は、しばし棚上げとなっているようです。まあ、何が良くて何が悪いかなんて、結局のところよくわかりませんから、いち住民としては、他にはないこの面白い景色が残ったことに、ひとまず安堵しているばかりです。

いったい、奈良の土木計画というものは、ひどく気が長い。

数十年というスパンは、当たり前にスケジュールへ組み込んでしまいます。

しかもまた、それを確実に実行へ移していく、という点において、いかにもこの国(大和国です)の人々の気質というものを表している。そんな気がしてなりません。

例えば、神戸に住んでいた私は、もう二十年も前に、初めてひとりで奈良へ遊びに来ました。

その時、見渡す限り何もないような田園地帯に、いきなり巨大なコンクリートの柱が何本も立ち並んでいるのを発見して、ひどく驚かされたことがあります。

ところが今、そこは立派な自動車専用道路の高架になっているのです。ちゃんとその上を、法定速度八十キロで走ることもできます。

京都、奈良、和歌山を結ぶ「京奈和自動車道」がそれで、しかもその全体像はまだまだ完成しておらず、部分部分をつなぎ合わせるという段階になっています。

いずれにせよ、南都千三百年(!)の歴史からすれば、十年なんかほんの瞬き程度の感覚なのでしょう。何とも粘り強く、たくましく、また執念深い、そんな奈良人の気質が表れているとは言えないでしょうか。

まあともかくとして。

じゃあ結局、今の奈良とは一体何なのか? という話になります。

中学校なんかでは、平城京=奈良、と習ったはずです(たぶん)。そのつもりで、修学旅行にも行ったかもしれません。

ところが厳密に言えば、平城京の中心とその後の奈良とは、はっきりとずれている。

答えずばっとを言ってしまえば、今の奈良とは、興福寺の門前町だ、ということになります。

安田次郎氏の『中世の奈良』には、こうあります。

平安遷都のあとに打ち捨てられていたこの地は、藤原氏の氏寺である興福寺を中心として、その僧侶たちの用を果たす職人たちがいくつも町を作り、だんだん現在の奈良の形になっていった、と。

とすると、やっぱりそこは平城京じゃない。

では、東大寺はどうでしょうか。

興福寺のすぐお隣にありますし、平城京に作られた最大のお寺、だったはずです。

まあそうなんです。

しかし、例えば平城京の条坊図なんかを見てみてください。

対になる西大寺が、平城宮のすぐそばにあるのに比べて、東大寺は明らかに東側へ偏っています。

その距離は、ざっと五倍ほどもありそうです。要するに平城京の条坊というものは、北東部だけいびつに広がった形をしています。

一体なぜでしょう?

ここから先は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?