【歴史小説】流れぬ彗星(8)「包囲網」

この小説について

この小説は、畠山次郎、という一人の若者の運命を描いています。

彼は時の最高権力者、武家管領の嫡男です。

しかし、目の前でその父親が割腹自殺する、という場面から、この小説は始まっています。

彼はその後、師匠の剣豪や、愛する女性、そして終生の宿敵である怪僧・赤沢宗益と巡り合い、絶望的な戦いを続けてゆきます。

敗れても、何度敗れても立ち上がり続けます。

全ては、野心家の魔人・細川政元により不当に貶められた主君・足利義材を救うため。

そして自分自身を含め、あるべきものをあるべき場所へ戻すためです。

次郎とともに、室町から戦国へと向かう、混迷の時代を駆け抜けていただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

世に不撓不屈の将は数あれど

足利義尹、畠山尚慶の主従に勝る者はなし

~『紀和志』林堂山樹

本編(8)

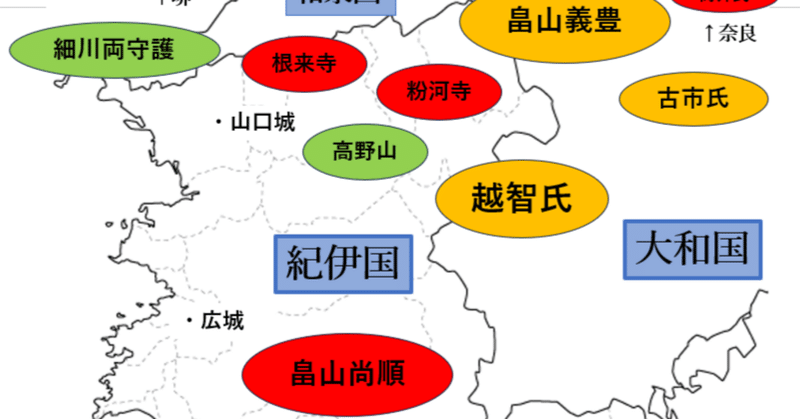

越中からの御教書は、紀伊の大寺社や在地の武士にも下されていた。

すると根来寺はもちろん、粉河寺、田辺別当の目良氏、奥郡最大の奉公衆湯河氏までもが、守護への帰順を申し入れてきた。

「さすがは将軍家のご威光。紀伊一国の静謐も、そう遠いことではございますまい」

遊佐九郎二郎が、白い歯を見せながら屈託なく笑ってみせた。

まだ若いが、なかなかの器用者で胆力もあり、次郎は自らの馬廻りに加えていた。

「甘く見てはいかん。そのような慢心こそが、我が父を死地へ追いやったのだぞ」

慎重にたしなめつつ、絵図を見下ろす次郎も笑みを含んでいた。

ただし河内の畠山義豊も、未だ紀伊をあきらめてはいなかった。

晩春三月、義豊は居所の高屋城から出陣してきた。

そうして大和国の雄族、越智氏の大軍と合流するため、自らの所領である国境の宇智郡へ入った。

さらには、将軍義材に服さなかった富田川の奉公衆山本氏と語らい、南北から挟撃しようと企ててきた。

凶報はなおも続く。牟婁郡の衣笠城に拠る紀伊の愛洲氏もまた、義豊方に味方したとのことであった。

ぐるりと次郎を取り囲む、紀伊半島の包囲網である。

「これはまあ、ずいぶんと困ったことになりましたなあ」

心底から弱ったという様子で、野辺六郎はへこんだ顎を撫で回した。

「静謐どころか、国中が兵を挙げんばかりの勢いです」

遊佐九郎二郎も、閉口という面持ちで腕を組んでいる。

「愛洲の一族とて、やはり一枚岩ではないということか」

当てつけのように次郎が言うと、鯨は珍しく困り顔をした。

薄手の布肩衣一枚から、豊かな胸乳がこぼれんばかりになっている。あぐらをかき、波千鳥紋の打掛を腰巻きにしていた。

広城の板間だった。ここがすっかり次郎たちの本陣のようになっている。床の前には移香斎の船甲冑と、白鞘の太刀が飾られていた。

「志摩のあたしらと、伊勢の者、紀伊の者たちは、今となっちゃ別物なんだ。たった一人の惣領が、全部をまとめ上げてるってわけじゃない」

「まあ、それは我が家系も人に言えた義理ではない」

次郎も珍しく戯れてみせた。

「怒っているのか」

「怒ってなどいない。血のつながりなど、どんどん薄くなってゆくものだ。心と心を結び直すことがなければな」

「とは言え、四方全て敵ばかりというわけでもございません。湯河殿と既に話はつけております。奥郡のことは、どうぞ拙者にお任せくだされ」

野辺がくるくると目玉を回しながら、いかにも気安いことのように請け負ってみせた。

「では、そちらは一任する。ここで我らが、みすみす潰されるわけにはいかない。必ず勝って、未来へ生き残るぞ」

四人はうなずき合い、同時に立ち上がった。

遣戸を開け放った館の内を、初夏の涼風が吹き抜けていった。すると付書院に重ねておいたままの反故紙の束が、白い鳥の羽ばたくようにばあっと舞い上がった。

越智氏の軍勢と合流した義豊はさらに南下し、国境の隅田党を一揉みに揉み潰した。

北の古市氏、筒井氏と大和を三分する越智氏の人数は、桁外れに多い。万を数えるともいう。

「やはり、大和の衆徒国民の力は侮れん」

次郎は山口城へ急行し、城代の遊佐勘解由に迎えられると、すぐさま陣立てを整えて東家の館に入った。

ただ、今度は高野山も義豊へ与しなかった。対する根来寺と粉河寺は大衆を出して次郎の陣を固めたため、双方睨み合いの形となった。

すると南方でも山本氏、紀伊愛洲氏が動き出した。ともに田辺へ押し寄せて湊に火をかけ、丘に砦を構え立てこもっているという。

野辺六郎は、すぐさま三鍋の高田土居へ入った。

田辺を追われてきた目良氏の手勢を搔き集め、周辺の武士を糾合すると、六月に反攻に出て愛洲氏の衣笠城へ攻め寄せた。そしてわずか三日の合戦で陥落させた。

「野辺は首尾よくやっている」

霜山の高台に設けた物見から、次郎は隅田の敵陣を見下ろしていた。

夥しい数の竈や幔幕、幟などが山腹に群れ集まっている。その紋は柏葉、竜胆、揚羽など様々である。

傍らには、腹当姿の遊佐九郎二郎が控えていた。

「あれだけの兵を率いながら、岩倉城に引きこもり、思い切りよく勝負を挑むこともできぬ。やはり義就の将器は、息子には伝わらなかったと見える」

「刈入れ前の時季ゆえ、これから糧食も尽きてまいりましょう」

「田辺の戦況が好転するのを待っているのだろうが、いずれ大和衆にせっつかれ、打って出ざるを得なくなる。その時が我らにとっての好機だ」

果たして七月、田辺での敗報に押し出されるようにして、義豊勢は陣を引き払って動き始めた。だがここに至ってもまだ、大和へ撤退するとも、西進して決戦するともつかない様子であった。

「ぐずぐずしている間に、異国の土が貴様らの墓場になるのだ」

次郎はすぐさま出陣を命じ、根来衆と粉河衆を前面に押し出して突進した。

長の滞陣を続けていた大和勢の意気は低く、必死に迎え撃とうとするも、何とか紀伊方を防ぎ止めるので精一杯となった。

次郎は後方から、じっと機会を窺っていた。

喚声渦巻く大衆と国民の激突が続き、疲労した大和勢の中央にわずかな窪みが生じた。その刹那、傍らの九郎二郎に目配せすると、法螺貝の響きとともに馬の腹を蹴った。

次郎を先頭にした馬廻りが、戦場の真ん中を切り裂きながら、まっすぐに突き抜けてゆく。

大和勢は左右に分断され、それぞれ根来衆、粉河衆に包囲される形成となった。

「畠山尾張守ここにあり。族兄の弾正少弼(義豊)はいずこだ。家門の私事で天下へかけた迷惑千万、まことに恥ずべきことと存ずる。今こそ我らの手で積年の決着をつけようぞ」

次郎が血塗れた太刀を突き上げて呼ばわると、周囲の野伏どもは怯えきって我先に逃げ出した。

遠方に姿が垣間見える敵方の騎馬武者たちも、幟旗を翻し、紀ノ川沿いに後退しようとしている。

「おお、あれを見よ。偽りの守護が尻尾を巻いて逃げ出してゆくぞ」

次郎は切っ先で指し示しながら、高々と哄笑した。傍らの九郎二郎がそれに和すると、立ち止まった馬廻りの全員に波及していった。

「武士の風上にも置けぬ臆病者よ」

時ならぬ朗らかな笑い声が、血風の荒れ狂う谷間に響き渡り、もはやどれとも見分け難い畠山義豊の背中を見送っていた。

勝利は多くのものをもたらす。

紀伊の北隣の和泉国は、細川一門が上下両守護家として分掌していた。それが相次いで書状を寄越し、誼を通じてきたのである。

「まさか、細川一族の方から」

九郎二郎は紙面を眼下にして、素直に驚きの声を上げた。

確かに、惣領の政元から激怒されかねない行いである。だが、義豊との対決を制した次郎の勢いは、それだけ近隣にとって脅威に映るのだろう。

「少なくとも、畠山同士の争いには細川を巻き込んでくれるな、ということだな」

「かつてはこちらの内輪揉めに鼻先を突っ込んでおきながら、ずいぶんと虫のよい話です」

本人は苦笑したが、ここに至ってついに攻守は逆転したと言えよう。

勝利の余勢を駆るべく、次郎はその年のうちに、根来寺の行人方を率いて風吹峠を越えた。

和泉の信達庄から日根庄にかけては、在地の土豪を檀越とした根来寺の勢力下にある。

が、金剛寺の谷間から河内へ侵入しようという試みは、遊佐、誉田など敵方の被官衆に山中で阻まれて果たせなかった。

翌年の秋にも同じ道筋を辿って北上したが、今度は木沢、斎藤といった者たちに退路を断たれて慌てふためき、追撃を受けて逃げ帰るという体たらくであった。

やはり他国まで攻め入り、敵を打ち倒して城郭を占拠し、長く保つというのは並大抵のことではない。

遠路はるばる行軍してきて疲労困憊しきり、国元を離れた不安に駆られている相手を迎え撃つ方が、はるかに容易いのだ。

結句のところは、高揚していた家中の士気を下げ、いたずらに手勢を死傷させてしまうことにもなった。

「父と同じだ。敵が憎い一心で急いでしまうと、きっと取り返しのつかないことになる」

次郎は山中の高台でひとりつぶやいた。義豊が愚物で、おのれが名将だなどと自惚れてしまうのは危うい。

「孫子も、

その戦を用うや久しければ即ち兵を鈍らせ鋭を挫く

城を攻むれば即ち力屈き 久しく師を暴さばすなわち国用足らず

と言っていたな」

鞘の鐺を峠の土くれに突き刺し、長々と嘆息した。

~(9)へ続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?