【妄想の極意】子供時代を取り戻す

子供の自分にインタビューをしてみたいこの頃。

どうも!「ラクに楽しく」がモットーのらくたのです!!

寝る前に妄想ってしますか?

10分いないにコロッと寝れるよって方は健康です。

僕も目を閉じてればそのくらいで寝れていますが、この寝る前の妄想を30分くらいすることがあります。

具体的な内容は割愛。妄想なんで、なんでもありです(笑)

そのなかでも現実でやったら楽しそうだな~って思ったことが何度かあります。

今回はそうした妄想を現実に落とし込む画期的な本を見つけました。

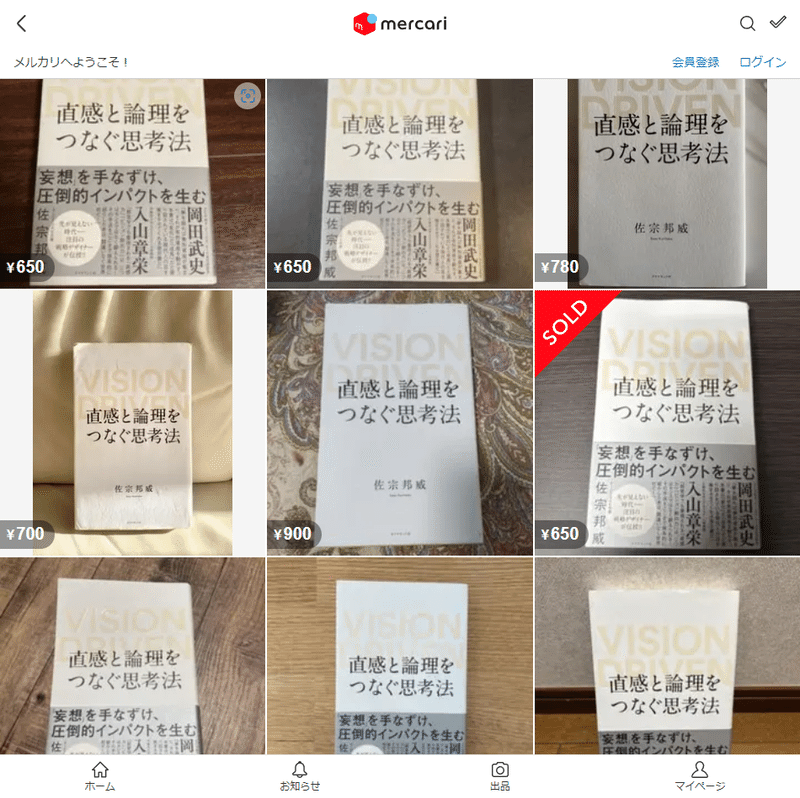

それが上記の本。

「妄想」を手なずけ圧倒的なインパクトを生む

っていう強烈なキャッチコピー!!

「他人モードから自分モードへ」

最近はSNSで「いいね」をもらえることを気にしたり、それこそ学校での点数競争などなど他人が付けた価値観ばかりを気にしている。

これを本書では「他人モード」といっています。

そうした「他人モード」でいると他人を喜ばせて「いいね」を貰おうとする。

それこそよく言われる「GIVE」。ビジネスだとベネフィットてきな、

そんな他人モードを刷り込まれている感じ。

noteでもスキを貰うためにあえてタイトルを際どくしたり、アイキャッチを派手にしたり、そういう心理テクニックもいわば他人モード。

こうした「他人モード」に染まりきってしまうと、本当の自分。

つまり「自分モード」が失われてしまう。

「自分モード」の取り返し方

まずは余白を作ること。

一人部屋やカフェで、スマホを消し、パソコンを消し、音を遮り、落ち着く飲み物を用意して、腰を据えて机に向かう。

そこには一冊のノートとペン1本があれば準備万端!!

具体的なノートの書き方とかは、本書には書かれていなかったですが、

15分間、思ったことを書くだけで「自分モード」を取り戻すことはできます。

なにより「他人モード」を発動させるスマホ、人との接触をさけ、自分の思考と向き合えればOKなのです。

準備体操はここまで、ここからが妄想の始まり

まず先程のノートを書いてたり…。僕だとメモを普段から取りまくるので、そうしたときに

「あ~、こんなのあったら便利だな~」っとか妄想や直感が働きます。

これらを文字でメモしておくのはもちろんのこと、

もっと大事なのがイラストや図解といった視覚で分かるようにしてみること

どうしても文字だけだと「言語脳」になる。合理性や倫理的といったカチカチな考えにいたりやすく、またパッ!っとひらめきにも繋がりにくい。

こうしてイラストや図解を起点として、

今度はレゴブロックや粘土といった手を動かしての創作もしてみる。

(インプットするさいに、五感で感じたことを先に書いておくと、より効果が出るのでオススメ)

まずは考えてから…。の大きな大きな落とし穴

僕はゴリッゴリの「言語脳」タイプ。そうなるとまずは「考えてから」っと総理お得意の検討を発動してしまいます。

よく時間制限を設けて一気にアイディアを練り固めたほうが良いのが出来る。

これは一種の正解だと思います。でも不正解の場合もあります。

「時間をかけたから高いクオリティになる」

こうした認知バイアスに陥りやすい。

これを本書ではぶっ壊す詳しい手順がのっています。

先程のレゴブロックや粘土もその1つです。

僕が自分で効果があるとおもったのは、間違いなくレゴブロックです。

例えば好きな家を教えてください。って言われたらまず誰もが口で説明すると思います。(考えてっていう質問自体ワナかも???)

でもレゴブロックで作れば、すぐに直感的に分かります。

色、広さ、形、窓の大きさ、家具の感じ、まとめての雰囲気。

家だけじゃなく思いついたアイディアをとにかく創作に落とし込んでみることで、あらゆる発見ができるのが「イメージ脳」の強みです。

まとめあげる仕上げは「言語脳」

ここまでで、

1:「他人モード」から「自分モード」に切り替えることでアイディアを出しやすくなる。

2:アイディアを五感(とくに視覚、触感)を使って、最速で出し切る。

次に出てきたアイディアたちをまとめあげていきます。

最終的には、実現することを目標とすると雑なアイディアのままではダメですから。

ここまで来てると、「言語脳」を頼っても「他人モード」から外れる練習はしているので、「自分モード」でアイディアたちをまとめることができます。

まとめかたはたくさんありましたが、

よくあるやり方だと、付箋に単語を並べて、壁などのバカでかい余白に組み替えてく。他にもマインドマップを使うなど。

注意点としてこのときデジタルは使わないこと。

電子黒板みたいなデカいだと良いかもしれないけど、さっきも言ったとおり、

パッ!っと見ただけで分かる状態じゃないと上手くまとまりにくい。

一個ずつ着実にアイディアを落とし込むというよりは、全体を出し切って、俯瞰し、組み替えていき、瞬間的に閃く感じ。

このやりかたは実際に自分がカードゲームの効果を考えるときによく使います。

試作品、改善、試作品、改善…。

最後は、試作品を作って、他人からフィードバックを貰う。

PDCAサイクルみたいですが、それとは違います。

計画して実行して分析して改善といったステップは一般的で、間違いなくクオリティが高くなるのがPDCAサイクルですが、

今回の試作品からフィードバックでは、試作品のなかで上記の4ステップを踏み倒してます。

直でフィードバックを得て、即座に試作品を作り上げていきます。

さらに大前提として、このやり方には「完成品」はないです。

永久的なβ版と表現されてました。

PDCAになれすぎて不安になる

読んでて、疑問…というか不安に思ったのがやっぱり試作品について。

そんなのでまともなフィードバックを受けてクオリティが上がるのか?

明確な答えは本を読むとスッキリしますが、

体験談として、子供の時にゲームの武器を再現したことがありました。

覇王のオノっていうドラゴンクエストに出てくる武器を作ったのですが、

その材料が紙でした。

広告紙、新聞紙とかをセロハンテープでくるくるして作っていく。

結論として、完璧な再現度でした。

それに紙で作ったのに、厚さ1cmの木の板をへし折ることができるくらいに頑丈に作ることができていました。

このときの自分は全く考えなしに、ひたすらに広告を丸めては引っ付けて、崩して、威力を試したり、形を整えるために紙の巻き方を変えるなど、

五感を使ってフルでアイディアを磨き上げていました。

他人からフィードバックは貰っていないですが、固さ、形といった情報を覇王のオノにかぶせて無意識にゴールにしていたんだと思います。

今の自分が作って、と言われたら

「まずは材料が、鉄とかアルミ、木か?」

「大きさは原寸大にすると…」

「厚さ1cmの木の板を割るには、強度は…」

とかとかとにかく考えると思います。

それこそ紙のオノで良い。なんて発想は絶対にでないです。

これこそが試作品とフィードバックを高速で行うメリットだと思います。

ただし、覇王のオノを再現するのに大量の紙を使って捨ててるので、そこをビジネスに落とし込むとお金や時間を捨ててる感覚になりやすいかも。

だからこその試作品にもなります。

まずは徹底的に試作品までのハードルを落とす。

それがレゴブロックや粘土での発想でもあり、起点はノートなどで頭のなかの妄想と直感を書き出すことからに繋がります。

これからはイメージ脳が有利

今まで、ダラダラと説明してきた妄想と直感を落とし込むみたいなのっているのか?実際に実現できるのか?って思ってました。

でもこうして本書を読んでから、自分の子供のころを思い出すと確信がもてます。

楽しいのは絶対に「イメージ脳」で、創作が最高だと。

なにより他人を気にしてなかった子供時代は最強でもありますね。

あ~、子供のときの自分をそばに置きたいですね~(うるさい子供だったのでイヤか…)

そして本書の真骨頂として、この妄想と直感を手なずけることができれば、

個人としても企業としても成長していけるという話。

結局、個人も企業も人が基本である以上、決められた枠を突破していかないと成長ができない。

その突破口が今回のお話。

追記:

もっと詳しく書きたい!!とは思いましたが、もう3000文字超えてるので辞めておきます。

上記のリンクって勝手にアソシエイトになってる気がする??

アプリじゃなくてネットからAmazonに飛んでリンクを拾っても、アカウントが接続されてるからアソシエイトになってるのかも。

審査に申し込んだことないのに、不思議です。

メルカリで買うと、半額くらいで買えるのでそっちのほうがお得ですよ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?